Unité 8 Offre et demande : absence d’influence sur les prix et marchés concurrentiels

Thèmes et unités thématiques

Comment les marchés fonctionnent lorsque tous les acheteurs et vendeurs sont preneurs de prix.

- La concurrence peut contraindre les acheteurs et les vendeurs à être preneurs de prix.

- L’interaction entre l’offre et la demande détermine un équilibre de marché tel que les acheteurs et les vendeurs sont preneurs de prix ; on parle d’équilibre concurrentiel.

- Les prix et les quantités dans le cas d’un équilibre concurrentiel s’adaptent aux chocs d’offre et de demande.

- L’absence d’influence sur les prix (« price-taking » en anglais) garantit que tous les gains issus de l’échange sur le marché sont exploités à l’équilibre concurrentiel.

- Le modèle de concurrence parfaite décrit les conditions idéalisées dans lesquelles tous les acheteurs et vendeurs sont preneurs de prix.

- Dans les faits, les marchés ne sont généralement pas parfaitement concurrentiels, mais certaines questions de politiques publiques peuvent être analysées à l’aide de ce modèle d’offre et de demande.

- Il existe à la fois des similitudes et des différences importantes entre les entreprises preneuses de prix et les entreprises faiseuses de prix.

Les étudiants en histoire américaine apprennent que la défaite des États confédérés du Sud au cours de la guerre civile américaine a mis fin à l’esclavage, qui avait cours dans les champs de coton et les autres exploitations agricoles de la région. Mais il y a aussi une leçon d’économie à tirer de cet épisode.

Lors du déclenchement de la guerre, le 12 avril 1861, le président Abraham Lincoln a ordonné à la marine américaine de bloquer les ports des États confédérés. Ces États avaient déclaré unilatéralement leur indépendance par rapport aux États-Unis, de manière à préserver l’institution qu’était l’esclavage.

Conséquence du blocus naval, les exportations de coton brut américain à destination des filatures de textile du Lancashire en Angleterre, qui représentaient trois quarts de leurs approvisionnements de cette matière première essentielle, se sont pratiquement arrêtées. Naviguant de nuit, quelques navires sont parvenus à échapper aux patrouilles de Lincoln, mais 1 500 navires ont été détruits ou capturés.

- excès de demande

- Une situation dans laquelle la quantité d’un bien demandée est supérieure à la quantité offerte au prix en vigueur. Voir également : excès d’offre.

Nous allons voir dans cette unité que le prix de marché d’un bien tel que le coton est déterminé par l’interaction entre l’offre et la demande. Dans le cas du coton brut, les faibles quantités atteignant l’Angleterre lors du blocus correspondaient à une réduction dramatique de l’offre. Il y avait un large excès de demande – c’est-à-dire qu’au prix en vigueur, la quantité de coton brut demandée dépassait l’offre disponible. Par conséquent, certains vendeurs ont réalisé qu’ils pouvaient tirer profit de la situation en augmentant leurs prix. Finalement, le coton fut vendu à des prix six fois plus élevés qu’avant la guerre, ce qui permit aux marchands chanceux qui parvenaient à contourner le blocus de poursuivre leurs affaires. La consommation de coton chuta de moitié par rapport aux niveaux d’avant la guerre, faisant perdre leur emploi à des centaines de milliers de personnes qui travaillaient dans les filatures de coton.

Les propriétaires des filatures réagirent. La hausse des prix représentait en effet pour eux une augmentation de leurs coûts. Certaines entreprises firent faillite et quittèrent le secteur du fait de la réduction de leur profits. Les propriétaires des filatures se tournèrent vers l’Inde pour trouver une alternative au coton américain, augmentant ainsi fortement la demande pour le coton indien. Certains vendeurs sur le marché du coton indien profitèrent de la demande excédentaire pour augmenter leurs prix, ce qui entraîna une hausse des prix du coton indien, qui crurent rapidement, atteignant un niveau proche de celui du coton américain.

Du fait des revenus plus élevés qu’ils pouvaient désormais obtenir en cultivant le coton, les agriculteurs indiens abandonnèrent les autres cultures au profit de celui-ci. Le même phénomène se produisit partout où le coton pouvait être cultivé, notamment au Brésil. En Égypte, les agriculteurs qui s’étaient empressés d’accroître leur production de coton en réponse à la hausse des prix commencèrent à employer des esclaves, capturés (à l’instar des esclaves américains pour la libération desquels Lincoln se battait) en Afrique subsaharienne.

Il y avait toutefois un problème. Le seul pays producteur de coton pouvant combler le déficit laissé par les États-Unis était l’Inde, mais le coton indien différait du coton américain et nécessitait un tout autre traitement. Quelques mois après le passage au coton indien, de nouvelles machines furent développées pour le traiter.

Comme la demande pour ce nouvel équipement augmentait fortement, des entreprises comme Dobson et Barlow qui fabriquaient de la machinerie pour textile, virent leurs profits décoller. Nous le savons pour cette entreprise car les registres détaillés de ses ventes ont été conservés. Elle a réagi, à l’époque, en augmentant la production de ces nouvelles machines et d’autres équipements. Aucune filature ne pouvait se permettre de prendre du retard dans la course au rééquipement, car sinon il leur était impossible d’utiliser la nouvelle matière première. Il en résulta, selon les mots de Douglas Farnie, un historien spécialisé dans l’histoire de la production de coton, « un tel investissement en capital que cela était quasiment équivalent à la création d’une nouvelle industrie ».

La leçon pour les économistes est la suivante : Lincoln ordonna le blocus, mais les agriculteurs et vendeurs qui augmentèrent le prix du coton par la suite ne répondirent pas, eux, à des ordres. Pas plus que les propriétaires des filatures qui réduirent leur production de textile et licencièrent les ouvriers des filatures, ni que les propriétaires des filatures qui cherchaient désespérément de nouvelles sources d’approvisionnement en matière première. En commandant de nouvelles machines, les propriétaires des filatures ont déclenché un essor pour l’investissement et de nouveaux emplois.

Toutes ces décisions ont été prises en quelques mois, par des millions de personnes qui, pour la plupart, ne se connaissaient pas, chacune cherchant à tirer le meilleur parti d’une toute nouvelle situation économique. Le coton américain était devenu plus rare et les individus ont alors réagi, des champs de coton du Maharashtra en Inde jusqu’au delta du Nil, en passant par le Brésil et les filatures du Lancashire.

Pour comprendre la manière dont le changement du prix du coton a transformé le système mondial de production de textile et de coton, vous pouvez penser aux prix déterminés sur les marchés comme des messages. L’augmentation du prix du coton américain véhiculait le message suivant : « Trouvez d’autres sources d’approvisionnement et les nouvelles technologies appropriées pour leur utilisation. » De même, lorsque le prix de l’essence augmente, le message envoyé à l’automobiliste est : « Prenez le train. » Il est aussi transmis à l’opérateur de voies ferrées : « Il y a des profits à réaliser en augmentant le nombre de trains qui circulent. » Quand le prix de l’électricité monte, l’entreprise ou le ménage entend : « Pensez à l’installation de cellules photovoltaïques sur votre toit. »

Dans de nombreux cas – comme la chaîne d’événements ayant suivi la décision prise par Lincoln dans son bureau le 12 avril 1861 –, les messages ont un sens non seulement pour les entreprises individuelles et les familles, mais aussi pour la société en général : si quelque chose devient plus cher, il est probable que cela soit dû à une augmentation du nombre de demandeurs, ou à une augmentation du coût de sa production, ou aux deux. En lui trouvant une alternative, l’individu économise de l’argent et préserve les ressources de la société. En effet, sous certaines conditions, les prix reflètent avec précision la rareté d’un bien ou service.1

Dans les économies planifiées, à l’œuvre en Union soviétique et dans d’autres pays d’Europe centrale et de l’Est jusqu’aux années 1990 (abordées dans l’Unité 1), les messages sur la manière dont les biens et services doivent être produits sont envoyés délibérément par des experts gouvernementaux. Ils décident de ce qui est produit et du prix de vente. Il en va de même, comme nous l’avons vu dans l’Unité 6, dans les grandes entreprises comme General Motors, dans lesquelles c’est l’encadrement (et non pas les prix) qui détermine qui fait quoi.

Ce qui est fascinant concernant les prix déterminés par les marchés est que ce ne sont pas les individus qui envoient les messages, mais plutôt les interactions anonymes impliquant parfois des millions de personnes. Lorsque les conditions changent – un nouveau mode de production de pain moins onéreux, par exemple –, personne n’a besoin de modifier le message (« proposez du pain au lieu des pommes de terre à table ce soir »). Un changement de prix résulte d’un changement des coûts des entreprises. Un prix du pain en baisse parle de lui-même.

8.1 Vendre et acheter : l’offre et la demande

- disposition à payer (DAP)

- Un indicateur de la valeur attribuée à un bien par un individu, mesurée par la somme maximale que cet individu est prêt à payer pour obtenir une unité de ce bien. Voir également : disposition à accepter.

Dans l’Unité 7, nous nous sommes intéressés au cas d’un produit fabriqué et vendu par une seule et même entreprise. Il y avait un vendeur et de nombreux acheteurs sur le marché pour ce produit. Dans cette unité, nous allons examiner des marchés où de nombreux acheteurs et vendeurs interagissent et nous allons montrer comment le prix sur un marché concurrentiel est déterminé à la fois par les préférences des consommateurs et par les coûts des fournisseurs. Quand de nombreuses entreprises produisent le même produit, les décisions de chacune sont affectées par le comportement des entreprises concurrentes, ainsi que par celui des consommateurs.

Pour un modèle simple de marché comportant de nombreux acheteurs et vendeurs, pensez aux échanges potentiels d’exemplaires d’occasion d’un manuel recommandé pour un cours d’économie au niveau universitaire. La demande pour le livre vient des étudiants qui sont sur le point de commencer le cours et qui auront chacun une disposition à payer (DAP) différente. Personne ne voudra payer plus cher que le prix d’un manuel neuf à la librairie du campus. En dessous de ce seuil, la DAP des étudiants peut dépendre des efforts dont ils font preuve dans leur travail, de l’importance qu’ils accordent au livre et de leurs ressources disponibles pour l’achat de livres en général.

Souvent, quand vous achetez quelque chose, vous n’avez pas besoin de réfléchir à votre disposition à payer exacte. Vous décidez simplement si vous souhaitez acheter au prix demandé ou pas. Le concept de DAP est cependant utile dans certaines situations, comme les enchères en ligne (eBay, par exemple).

Si vous désirez faire une offre pour un objet, une manière de procéder est de déterminer un prix d’offre plafond égal à votre DAP, et qui ne sera pas communiquée aux autres acheteurs (cet article explique comment le faire sur eBay). EBay enchérira automatiquement pour vous jusqu’à ce que vous soyez le plus offrant, ou jusqu’à ce que votre plafond soit atteint. Vous remporterez l’enchère si et seulement si l’enchère la plus élevée est inférieure ou égale à votre DAP.

- disposition à accepter (DAA)

- Le prix de réserve d’un vendeur potentiel, qui serait prêt à vendre une unité seulement à un prix au moins aussi élevé. Voir également : disposition à payer.

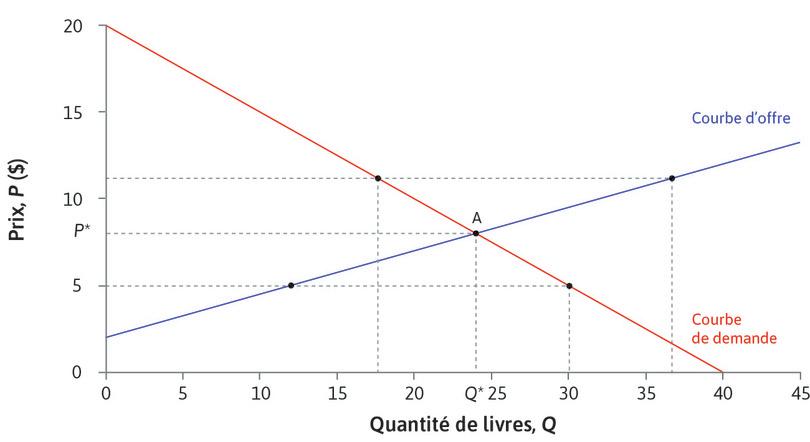

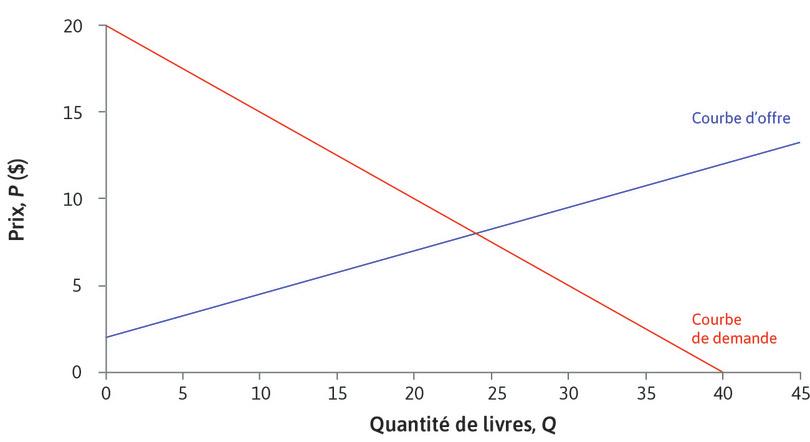

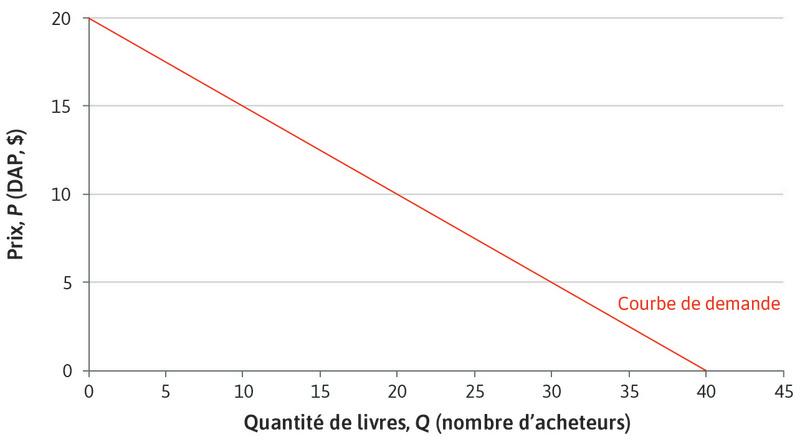

La Figure 8.1 présente la courbe de demande. Comme dans l’Unité 7, nous alignons l’ensemble des consommateurs dans l’ordre de leur disposition à payer, celui ayant la DAP la plus élevée étant tout à gauche. Le premier étudiant est prêt à payer 20 $, le 20e 10 $, etc. Pour n’importe quel prix P, le graphique vous indique le nombre d’étudiants prêts à acheter le livre à ce prix : il s’agit du nombre d’étudiants dont la DAP est égale ou supérieure à P.

Courbe de demande de marché pour les manuels

Figure 8.1 Courbe de demande de marché pour les manuels.

La courbe de demande représente la DAP des acheteurs. De la même manière, l’offre dépend des vendeurs et de leur disposition à accepter (DAA) de l’argent en échange des manuels.

- prix de réserve

- Le plus petit prix auquel on est prêt à vendre un bien (garder le bien pour soi est l’option de réserve potentielle du vendeur). Voir également : option de réserve.

L’offre pour les livres d’occasion vient des étudiants ayant déjà suivi le cours, qui ont chacun une disposition à accepter différente, c’est-à-dire qu’ils auront des prix de réserve différents. Souvenez-vous de l’Unité 5, où Angela était disposée à conclure un contrat avec Bruno uniquement si cela lui donnait au moins autant d’utilité que son option de réserve (ne pas travailler et recevoir les rations de survie). Ici, le prix de réserve d’un vendeur potentiel correspond à la valeur qu’il accorde au fait de garder le livre et il ne sera prêt à le vendre qu’à un prix au moins égal à ce montant. Les étudiants les moins fortunés (enclins à vendre leurs livres afin de pouvoir en acheter d’autres) et ceux qui n’étudient plus l’économie auront certainement les prix de réserve les plus bas. De nouveau, les sites de vente aux enchères en ligne comme eBay permettent aussi aux vendeurs de préciser leur DAA.

Si vous vendez un bien sur eBay, vous pouvez fixer un prix de réserve, qui ne sera pas révélé aux acheteurs potentiels. Cet article explique les prix de réserve sur eBay. Vous dites ainsi à eBay que le bien ne doit pas être vendu à moins qu’il y n’ait une offre égale (ou supérieure) à ce prix. Le prix de réserve correspond donc à votre DAA. Si personne n’offre votre DAA, le bien ne sera pas vendu.

- courbe d’offre

- La courbe d’offre qui montre les quantités qui seraient produites pour chaque prix donné. Pour un marché, elle montre la quantité totale que toutes les entreprises pourraient produire pour chaque prix donné.

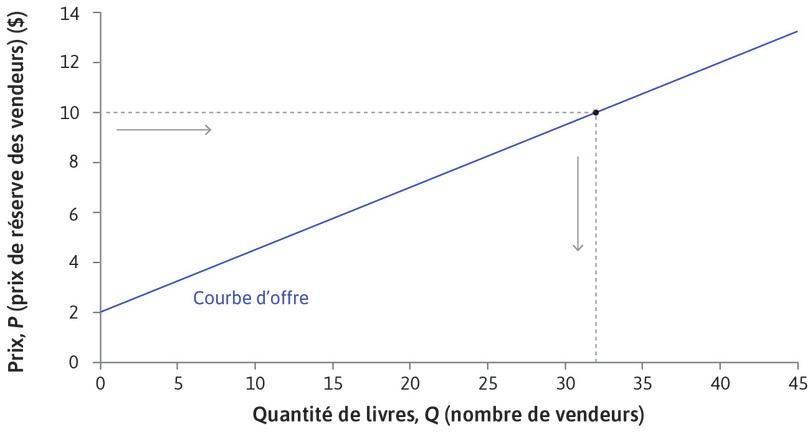

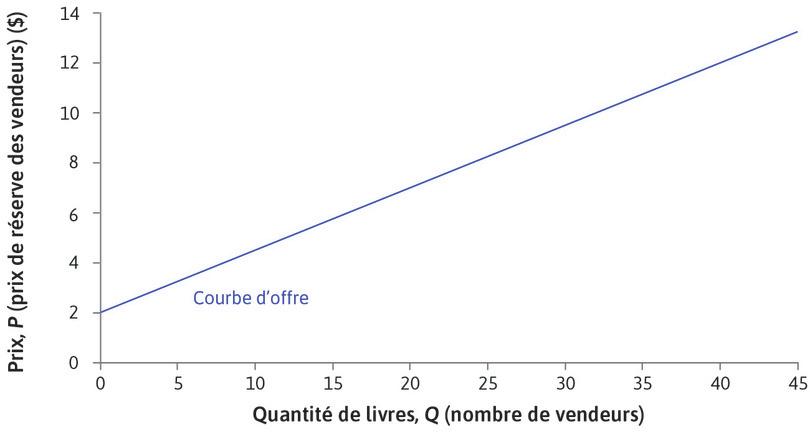

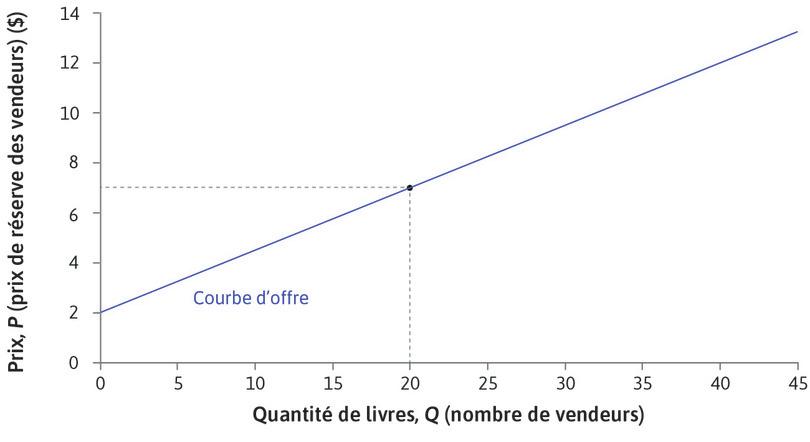

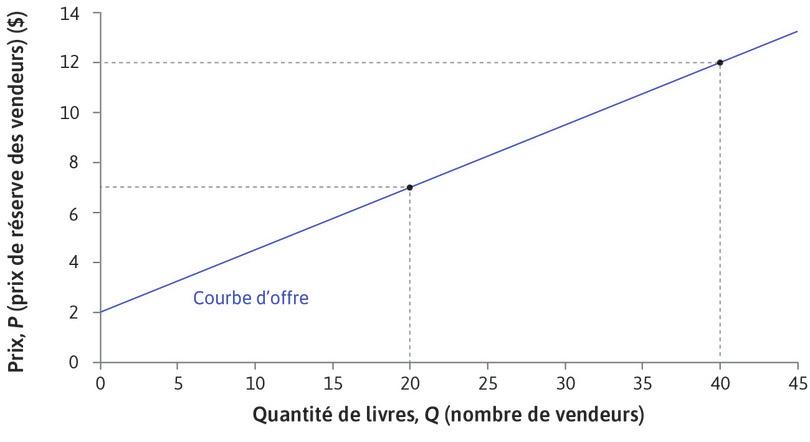

Nous pouvons dessiner une courbe d’offre en alignant les vendeurs dans l’ordre de leur prix de réserve (leur DAA) : reportez-vous à la Figure 8.2. Nous plaçons les vendeurs qui sont les plus désireux de vendre – ceux dont le prix de réserve est le plus bas – en premier, ce qui produit une courbe des prix de réserve ascendante.

Pour n’importe quel prix donné, la courbe d’offre indique le nombre d’étudiants disposés à vendre à ce prix – c’est-à-dire le nombre de livres qui seront mis à disposition sur le marché. Remarquez que nous avons tracé les courbes d’offre et de demande sous la forme de lignes droites, par souci de simplicité. En réalité, elles sont certainement incurvées, leur forme exacte dépendant de la manière dont la valeur du manuel diffère au sein de la population étudiante.

Question 8.1 Choisissez la ou les bonnes réponses

En tant que délégué(e), un de vos rôles est d’organiser un marché des manuels d’occasion entre les anciens et les nouveaux élèves de première année. Après enquête, vous estimez que les courbes de demande et d’offre sont celles représentées dans les Figures 8.1 et 8.2. Par exemple, vous estimez qu’un prix de 7 $ conduirait à une offre de 20 livres pour une demande de 26 livres. Laquelle des affirmations suivantes est correcte ?

- La rumeur rendrait les anciens élèves de première année moins enclins à vendre. Leurs DAA respectives augmenteraient, faisant se déplacer la courbe d’offre vers le haut. De manière équivalente, pour chaque valeur de prix, le nombre d’étudiants souhaitant proposer à la vente leur manuel serait plus faible.

- En observant la courbe d’offre, l’on constate que l’offre doublerait (40 manuels) si le prix augmentait pour passer à 12 $.

- La rumeur ferait se déplacer la courbe de demande vers le bas.

- La demande maximale qu’il soit possible d’atteindre est 40, à un prix nul.

Exercice 8.1 Stratégies de vente et prix de réserve

Vous envisagez les trois méthodes suivantes pour vendre votre voiture :

- mettre une annonce dans le journal local ;

- la mettre en vente aux enchères ;

- la proposer à un vendeur de voitures d’occasion.

- Votre prix de réserve serait-il le même dans chaque cas ? Pourquoi ?

- Si vous utilisiez la première méthode, annonceriez-vous votre prix de réserve dans l’annonce ?

- Selon vous, quelle méthode vous permettrait d’obtenir le prix de vente le plus élevé ?

- Quelle méthode utiliseriez-vous ?

8.2 Marché et prix d’équilibre

À votre avis, que se passera-t-il sur le marché de ce manuel ? Le résultat dépendra des institutions de marché, qui orchestrent la rencontre des vendeurs et des acheteurs. Si les étudiants se fient au bouche-à-oreille, un acheteur et un vendeur se rencontrant peuvent tenter de négocier pour trouver un terrain d’entente. Chaque acheteur aimerait cependant trouver un vendeur ayant un prix de réserve bas et chaque vendeur aimerait trouver un acheteur ayant une disposition à payer élevée. Avant de conclure une vente avec un partenaire commercial, chaque partie aimerait donc connaître les autres opportunités d’échange.

Les institutions de marché traditionnelles rassemblaient souvent de nombreux vendeurs et acheteurs dans un même lieu. Beaucoup de grandes métropoles dans le monde se sont développées autour de places de marché et de bazars le long des anciennes routes commerciales, telles que la route de la soie entre la Chine et la Méditerranée. Dans le grand bazar d’Istanbul, l’un des plus grands et plus anciens marchés couverts au monde, les magasins vendant des tapis, de l’or, du cuir et des tissus sont regroupés dans différentes zones. Dans les villes et les villages médiévaux, il était courant que les fabricants et les vendeurs de certains produits installent leurs magasins proches les uns des autres, pour que les clients sachent où les trouver. La City de Londres est aujourd’hui un centre financier, mais des traces du commerce qui y avait cours autrefois perdurent grâce aux noms des rues : Pudding Lane (voie des Abats), Bread Street (rue du Pain), Milk Street (rue du Lait), Threadneedle Street (rue du Fil et des Aiguilles), Ropemaker Street (rue des Cordiers), Poultry Street (rue de la Volaille) et Silk Street (rue de la Soie).

Grâce aux moyens de communication modernes, les vendeurs peuvent faire de la publicité pour leurs produits et les acheteurs peuvent plus facilement trouver ce qui est disponible et à quel endroit. Mais dans certains cas, il reste plus facile pour un grand nombre de vendeurs et d’acheteurs de se rencontrer. Les grandes villes ont des marchés pour la viande, le poisson, les légumes ou les fleurs, où les acheteurs peuvent inspecter et comparer la qualité des produits. Par le passé, les marchés d’articles d’occasion impliquaient souvent des intermédiaires spécialisés, mais aujourd’hui les vendeurs peuvent prendre contact avec les acheteurs directement sur des marchés en ligne tels qu’eBay. Les sites internet aident maintenant les étudiants à vendre leurs manuels à d’autres étudiants de leur université.

À la fin du 19e siècle, l’économiste Alfred Marshall présenta son modèle d’offre et de demande en utilisant un exemple semblable à notre cas des manuels d’occasion. À l’époque, la plupart des villes anglaises avaient un marché au blé (appelé « grain exchange », en anglais) – un bâtiment où les agriculteurs rencontraient les marchands pour leur vendre leurs céréales. Marshall a décrit la manière dont la courbe d’offre des céréales était déterminée par les prix que les agriculteurs étaient disposés à accepter et la courbe de demande, par la disposition à payer des marchands. Il a ensuite soutenu que, bien que le prix « puisse être renvoyé ici et là comme un volant » (dans un jeu de badminton) au cours du « marchandage et de la négociation » sur le marché, il ne se situerait jamais très loin du prix exact pour lequel la quantité demandée par les marchands serait égale à la quantité fournie par les agriculteurs.

- excès d’offre

- Une situation dans laquelle la quantité offerte d’un bien est supérieure à la quantité demandée au prix en vigueur. Voir également : excès de demande.

- équilibre de Nash

- Un ensemble de stratégies, une par joueur dans le jeu, tel que la stratégie de chaque joueur est la meilleure réponse aux stratégies choisies par tous les autres.

- équilibre (d’un marché)

- Un état d’un marché dans lequel les quantités vendues et achetées ainsi que le prix de marché ne changent pas, à moins qu’il y ait un changement dans les coût sous-jacents, les préférences ou d’autres déterminants du comportement des acteurs du marché.

Marshall a appelé prix d’équilibre le prix égalisant l’offre et la demande. Si le prix était supérieur au prix d’équilibre, les agriculteurs voudraient vendre une grande quantité de céréales, mais peu de marchands voudraient acheter, ce qui produirait un excès d’offre. Dans ce cas, même les marchands prêts à payer un prix aussi élevé réaliseraient que les agriculteurs vont être contraints de diminuer leurs prix afin d’écouler toute leur production et attendraient que cela ait lieu. De même, si le prix était inférieur au prix d’équilibre, les agriculteurs préféreraient attendre plutôt que de vendre à ce prix. Marshall a montré par ce raisonnement que si, au prix en vigueur, la quantité offerte n’était pas égale à la quantité demandée, certains vendeurs ou acheteurs pourraient réaliser des bénéfices en fixant un autre prix (dans une terminologie moderne, nous dirions que le prix en vigueur ne correspondait pas à un équilibre de Nash). Le prix aurait donc tendance à être fixé à un niveau d’équilibre, où l’offre égale la demande.

L’argument de Marshall reposait sur l’hypothèse que toutes les céréales sont de même qualité. Son modèle d’offre et de demande peut être appliqué aux marchés dans lesquels tous les vendeurs vendent un produit identique, de sorte que les acheteurs sont également disposés à acheter à n’importe quel vendeur. Si les agriculteurs vendaient des céréales de qualités différentes, ils seraient plus comparables aux vendeurs de produits différenciés de l’Unité 7.

Les grands économistes Alfred Marshall

- coût marginal (Cm)

- L’effet sur le coût total de produire une unité additionnelle. Cela correspond à la pente de la fonction de coût total en tout point.

- utilité marginale

- L’utilité additionnelle résultant d’une hausse d’une unité d’une variable donnée.

Alfred Marshall (1842–1924) a fondé – avec Léon Walras – l’école d’économie néoclassique. Son livre Principes d’économie politique, dont la première édition date de 1890, fut le manuel standard d’introduction à l’économie pour les étudiants anglophones pendant cinquante ans. Excellent mathématicien, Marshall a apporté de nouvelles bases à l’analyse de l’offre et de la demande en formulant algébriquement le fonctionnement des marchés et des entreprises, ainsi que des concepts clés tels que les coûts marginaux et l’utilité marginale. Les concepts de surplus du consommateur et du producteur sont aussi l’œuvre de Marshall. Sa conception de l’économie comme tentative de « comprendre l’influence exercée sur la qualité et sur les caractères de la vie humaine par la manière dont l’homme se procure sa subsistance… » est proche de notre propre définition de la discipline.2

Malheureusement, un large pan de la sagesse des écrits de Marshall n’a que rarement été enseigné par ses disciples. Marshall accordait de l’attention aux faits. Son constat que les grandes entreprises peuvaient produire à des coûts unitaires plus faibles que les petites faisait partie intégrante de sa pensée, mais n’a jamais trouvé de place dans l’école néoclassique. Cela peut être dû au fait que si la courbe de coût moyen est descendante même lorsque les entreprises sont très grandes, une concurrence du type « le gagnant emporte la mise » émerge, dans laquelle quelques très grandes entreprises sortent victorieuses, acquérant le pouvoir de fixer les prix, plutôt que devoir considérer le prix comme donné. Nous reviendrons sur ce problème dans les Unités 12 et 21.

Marshall aurait également été affligé du fait que l’homo œconomicus (dont nous avons questionné l’existence dans l’Unité 4) soit devenu l’acteur principal des manuels rédigés par les adeptes de l’école néoclassique. Il insistait en effet sur le fait que :

« Les forces éthiques sont au nombre de celles dont les économistes ont à tenir compte. On a bien, il est vrai, fait des efforts pour construire une science abstraite en considérant les actions d’un homme économique, qui ne serait soumis à aucune influence éthique et qui rechercherait son avantage pécuniaire […] égoïstement. Ces efforts n’ont pas réussi » (Principes d’économie politique, 1890).

Tout en promouvant l’usage des mathématiques en économie, il mettait en garde contre leur mauvaise utilisation. Dans une lettre à A. L. Bowley, un collègue économiste favorable aux mathématiques, il expliquait ses propres « règles » en la matière :

- Utilisez les mathématiques comme un langage sténographique, plutôt que comme un instrument d’exploration.

- Tenez-vous-y (c’est-à-dire continuez à travailler avec les mathématiques) jusqu’à ce que vous ayez terminé.

- Transcrivez en [français].

- Puis illustrez avec des exemples qui ont une importance dans la vraie vie.

- Brûlez les mathématiques.

- Si vous échouez à l’étape 4, brûlez l’étape 3 : « Cela, je le fais souvent. »

Marshall fut professeur d’économie politique à l’université de Cambridge de 1885 à 1908. En 1896, il diffusa un tract à destination du conseil de l’université pour s’opposer à une proposition visant à permettre aux femmes d’être diplômées. Marshall l’emporta et les femmes durent attendre 1948 pour se voir accorder à Cambridge une place académique à égalité avec les hommes.

Son travail était cependant porté par un désir d’améliorer les conditions matérielles des travailleurs :

« Nous nous mettons enfin sérieusement à nous demander si l’existence de classes inférieures est bien nécessaire : c’est-à-dire s’il est nécessaire qu’un grand nombre de personnes soient condamnées depuis leur naissance à un travail pénible dans le but de procurer à d’autres les choses nécessaires à une vie raffinée et cultivée, tandis qu’eux-mêmes sont empêchés par leur pauvreté et par leur labeur de prendre quelque part de cette vie. […] La réponse dépend dans une grande mesure de faits et d’inductions qui sont du domaine de l’économie ; et c’est là ce qui donne aux études économiques leur principal et leur plus grand intérêt » (Principes d’économie politique, 1890).

Marshall serait-il satisfait, aujourd’hui, de la contribution des sciences économiques modernes à la création d’une économie plus juste ?

- prix d’équilibre

- À ce prix, il n’y a ni excès d’offre, ni excès de demande. Voir également : équilibre.

- équilibre

- Un résultat d’un modèle qui est auto-entretenu. Dans ce cas, l’objet d’intérêt ne change pas à moins qu’une force extérieure ne soit introduite altérant ainsi la description de la situation donnée par le modèle.

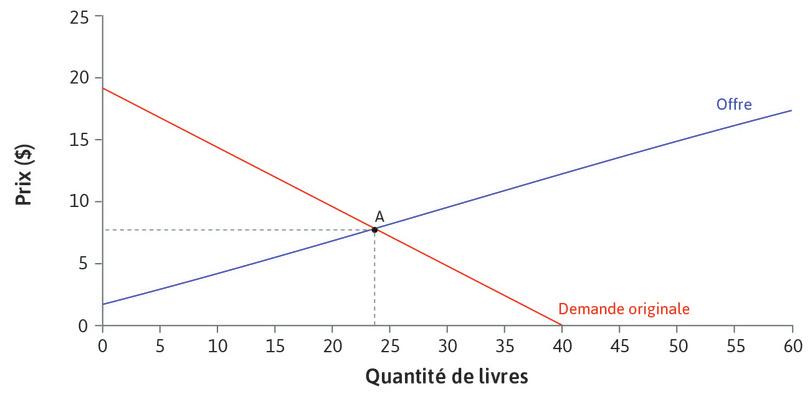

Afin d’appliquer le modèle d’offre et de demande au marché des manuels d’occasion, nous supposons que tous les ouvrages sont identiques (même si, en pratique, certains peuvent être en meilleur état que d’autres) et qu’un vendeur potentiel peut faire la publicité de son manuel en postant son prix sur un site internet local. Comme pour le marché au blé, nous nous attendons à ce que la plupart des transactions aient lieu à des prix semblables. Les acheteurs et les vendeurs peuvent aisément voir les prix proposés, donc si certains livres étaient proposés à 10 $ et d’autres à 5 $, les acheteurs feraient la queue pour payer 5 $ et les vendeurs en question se rendraient rapidement compte qu’ils pourraient vendre à un prix plus élevé, tandis que personne n’accepterait de payer 10 $ et ces vendeurs-là devraient baisser leurs prix.

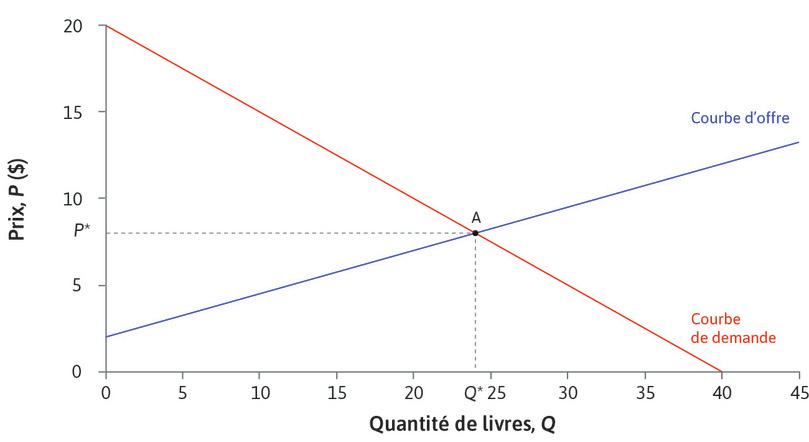

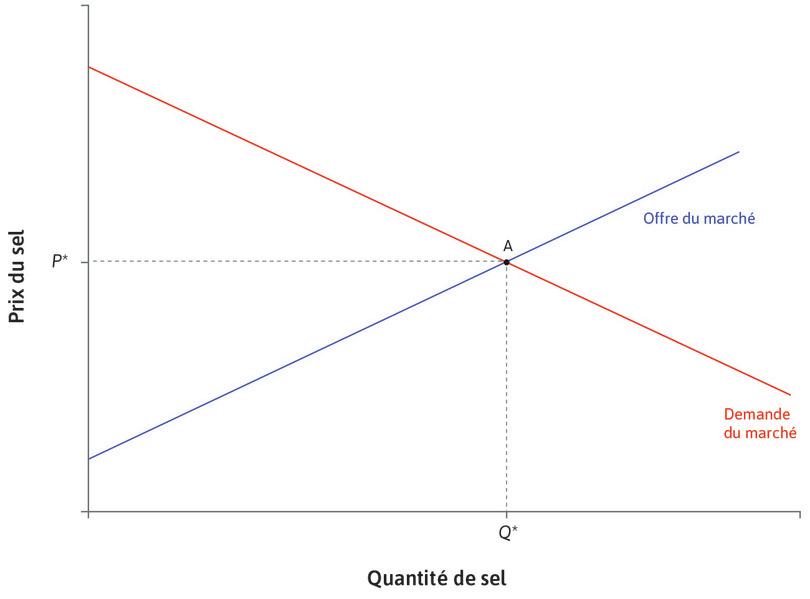

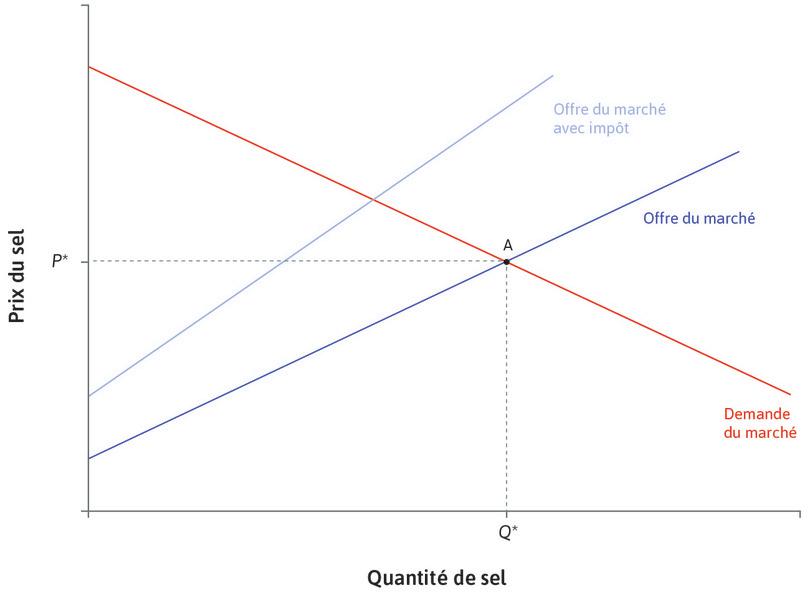

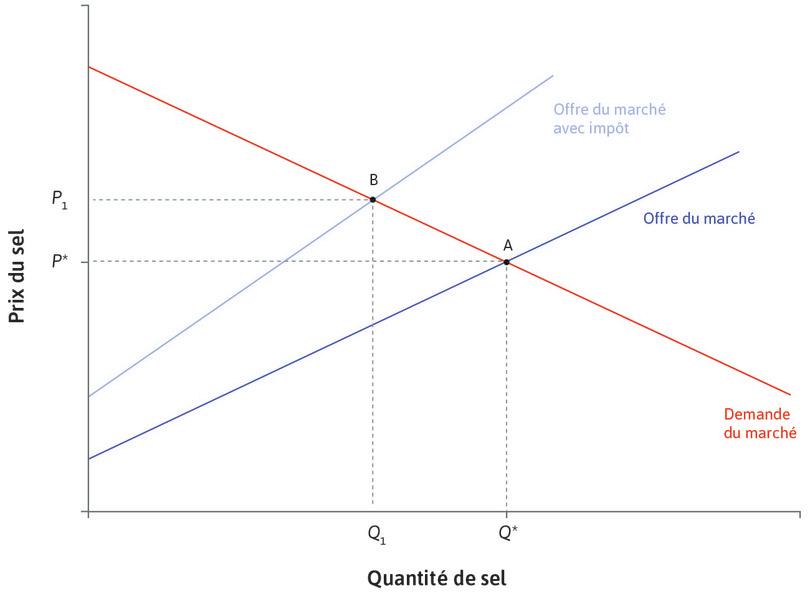

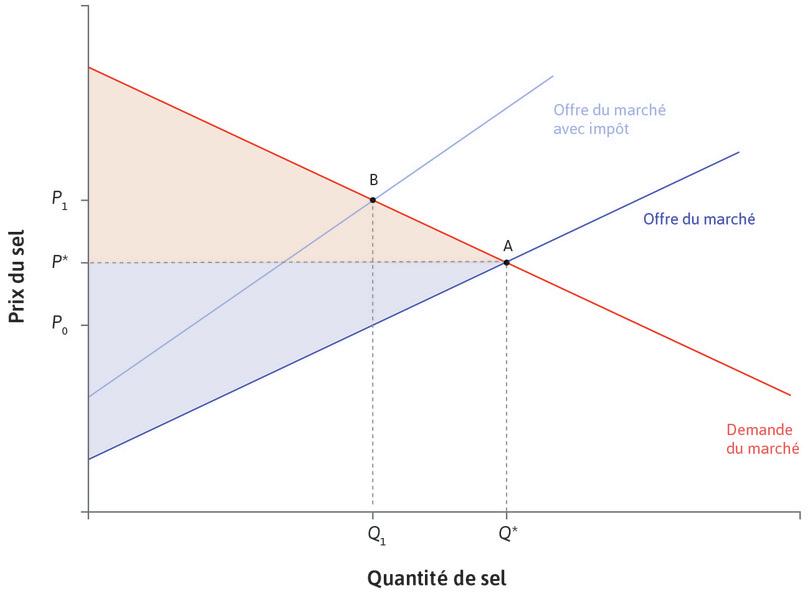

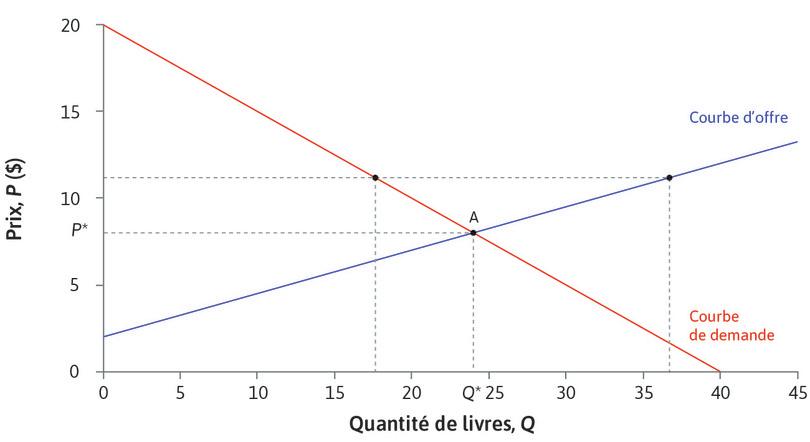

Nous pouvons trouver le prix d’équilibre en dessinant les courbes d’offre et de demande sur un graphique, comme la Figure 8.3. Au prix P* = 8 $, l’offre de manuels est égale à la demande : 24 acheteurs sont prêts à payer 8 $ et 24 vendeurs sont prêts à vendre. La quantité d’équilibre est Q* = 24.

Le prix d’équilibre sur le marché est de 8 $ – c’est-à-dire qu’à ce prix, l’offre est égale à la demande, de telle sorte que toutes les personnes désirant acheter à ce prix et toutes les personnes désirant vendre à ce prix peuvent le faire. Le marché est à l’équilibre. En langage courant, une chose est à l’équilibre si toutes les forces exercées sur elle se compensent, de telle sorte qu’elle reste immobile. Rappelez-vous le modèle hydraulique de Fisher de détermination des prix dans l’Unité 2 : les variations dans l’économie avaient pour effet de faire circuler l’eau dans l’appareil jusqu’à atteindre un équilibre, où les prix ne varient plus. Nous disons qu’un marché est à l’équilibre si les actions des acheteurs et des vendeurs n’ont pas de propension à faire varier le prix ou les quantités achetées et vendues, à moins d’un changement dans les conditions du marché tels le nombre d’acheteurs et de vendeurs potentiels et leur valorisation du bien. Au prix d’équilibre pour les manuels, tous ceux qui désirent acheter ou vendre peuvent le faire et il n’y a pas de propension au changement.

Tous les marchés en ligne proposant des livres ne sont pas à l’équilibre concurrentiel. Dans une situation où les conditions d’équilibre n’étaient pas satisfaites, les algorithmes automatiques de détermination des prix ont établi le prix d’un ouvrage à 23 millions de dollars ! Michael Eisen, un biologiste, a en effet remarqué que des exemplaires d’un livre classique mais épuisé, The Making of a Fly, étaient proposées sur Amazon par deux vendeurs reconnus à des prix débutant à 1 730 045,91 $ (+ 3,99 $ de frais de port). La semaine suivante, il a continué à observer le prix demandé par les deux vendeurs, qui a augmenté rapidement pour atteindre finalement 23 698 655,93 $, avant de chuter soudainement à 106,23 $. Eisen explique pourquoi sur son blog.

Preneur de prix

Le marché sera-t-il toujours à l’équilibre ? Comme nous l’avons vu, Marshall soutenait que les prix ne pouvaient dévier loin de leur niveau d’équilibre, car les agents voudraient alors modifier leurs prix en présence d’un excès d’offre ou de demande. Dans cette unité, nous étudions les équilibres sur un marché concurrentiel. Dans l’Unité 11, nous examinerons quand et comment les prix varient lorsque le marché n’est pas à l’équilibre.

- preneur de prix

- Caractéristique des producteurs et des consommateurs qui ne peuvent pas bénéficier d’une transaction à un prix autre que celui à l’équilibre du marché concurrentiel. Ils n’ont aucun pouvoir pour influencer le prix du marché.

Dans l’équilibre de marché que nous avons décrit pour le manuel, les étudiants doivent individuellement accepter le prix en vigueur sur le marché, déterminé par les courbes d’offre et de demande. Personne ne ferait affaire avec un étudiant qui demanderait un prix plus élevé ou qui proposerait un montant plus bas, parce que toute personne avec qui il voudrait traiter trouverait à la place un autre acheteur ou vendeur. Les participants à ce marché sont preneurs de prix, car la concurrence des autres acheteurs et vendeurs est assez forte pour que la meilleure attitude soit de commercer au même prix. Les acheteurs et vendeurs sont bien sûr libres de choisir un autre prix, mais ils n’en tireraient aucun avantage.

Nous avons vu des exemples dans lesquels les participants à un marché ne se comportaient pas en preneurs de prix. Le fabricant d’un produit différencié peut ainsi fixer son propre prix, car il n’a pas de concurrent proche. Remarquez cependant que, bien que les vendeurs de produits différenciés soient en mesure de fixer les prix, les acheteurs de l’Unité 7 étaient preneurs de prix : étant donné le très grand nombre de consommateurs désirant acheter des céréales de petit déjeuner, un consommateur n’avait à lui seul aucun pouvoir pour négocier un accord plus avantageux et ne pouvait qu’accepter le prix payé par tous les autres consommateurs.

Dans cette unité, nous étudions les équilibres de marché où les acheteurs tout comme les vendeurs sont preneurs de prix. Nous pouvons nous attendre à ce que les participants soient preneurs de prix sur un marché lorsqu’il y a de nombreux agents vendant un bien identique et de nombreux agents désireux de l’acheter. Les vendeurs sont contraints d’être preneurs de prix par la présence d’autres vendeurs et par celle des acheteurs qui choisiront toujours le vendeur proposant le prix le plus bas. Si un vendeur essayait de fixer un prix plus élevé, les acheteurs iraient simplement voir ailleurs.

- équilibre concurrentiel

- Un résultat du marché dans lequel tous les acheteurs et les vendeurs sont preneurs de prix (price-takers en anglais), et au prix de marché en vigueur, la quantité offerte est égale à la quantité demandée.

De la même manière, les acheteurs sont preneurs de prix quand il y a de nombreux autres acheteurs et que les vendeurs sont prêts à vendre à celui qui payera le prix le plus élevé. De part et d’autre du marché, la concurrence élimine le pouvoir de négociation. Nous appelons l’équilibre sur un tel marché équilibre concurrentiel.

Un équilibre de marché concurrentiel est un équilibre de Nash car, étant donné ce que fait l’ensemble des autres agents (échanger au prix d’équilibre), aucun acteur n’a mieux à faire que de continuer ce qu’il ou elle est en train de faire (échanger au prix d’équilibre également).

Exercice 8.2 Preneurs de prix

Pensez à quelques biens que vous achetez : par exemple, différents types d’aliments, des vêtements, des titres de transports ou des appareils électroniques.

- Y a-t-il de nombreux vendeurs pour ces produits ?

- Essayez-vous de trouver le prix le plus bas dans chaque cas ?

- Et si non, pourquoi ?

- Pour quels biens le prix est-il votre critère de choix principal ?

- Utilisez vos réponses pour savoir si les vendeurs de ces produits sont preneurs de prix. Y a-t-il des produits pour lesquels vous, en tant qu’acheteur, n’êtes pas preneur de prix ?

Question 8.2 Choisissez la ou les bonnes réponses

Le diagramme présente les courbes d’offre et de demande pour un manuel. Les courbes s’intersectent au point (Q; P) = (24; 8). Laquelle des affirmations suivantes est correcte ?

- À 10 $, le prix est supérieur au prix d’équilibre de 8 $, d’où un excès d’offre de manuels.

- Pour un prix de 8 $, tous les acheteurs dont la DAP est de 8 $ ou plus peuvent être appariés avec des vendeurs dont la DAA est de 8 $ ou moins. Si un de ces vendeurs augmentait son prix à 9 $, l’acheteur pourrait trouver un autre vendeur prêt à en accepter un prix moindre.

- Pour un prix de 8 $, la quantité demandée est égale à la quantité offerte — autrement dit, le marché s’équilibre.

- Le niveau maximum de demande est 40, mais 16 de ces échanges potentiels ne seront pas concrétisés, car la disposition à payer des acheteurs est en deçà du prix qui amène le marché à l’équilibre, c’est-à-dire 8 $.

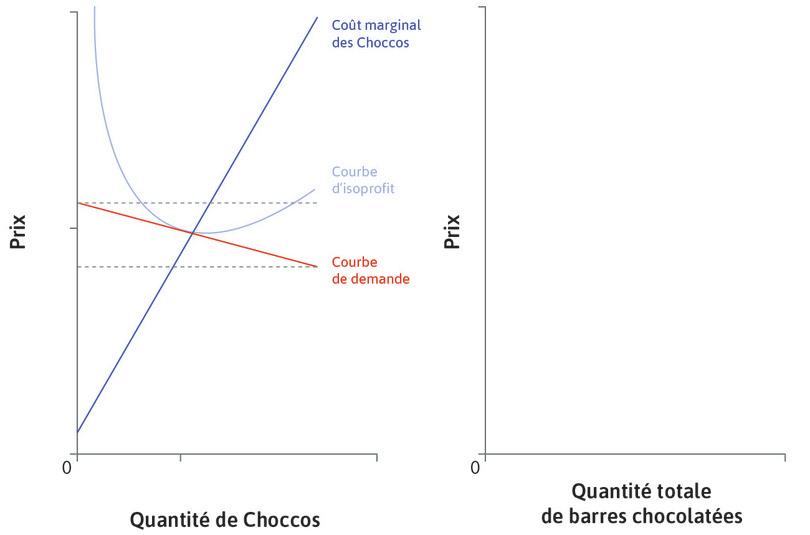

8.3 Entreprises preneuses de prix

Dans l’exemple des manuels d’occasion, les acheteurs et les vendeurs étaient des consommateurs individuels. Nous allons maintenant nous intéresser aux marchés sur lesquels les vendeurs sont des entreprises. Nous savons à présent, grâce à l’Unité 7, comment les entreprises choisissent leur prix et leur quantité lorsqu’elles fabriquent des produits différenciés. Nous avons aussi vu que, lorsque plusieurs entreprises proposent des produits similaires, leur choix de prix sera restreint (la courbe de demande pour leur propre produit est presque plate) car augmenter le prix pousserait les clients à acheter le produit comparable d’une autre marque.

Si de nombreuses entreprises fabriquent des produits identiques et si les clients peuvent facilement passer d’une entreprise à l’autre, alors les entreprises sont preneuses de prix à l’équilibre. Elles n’auraient aucun avantage à vendre à un prix différent de celui en vigueur.

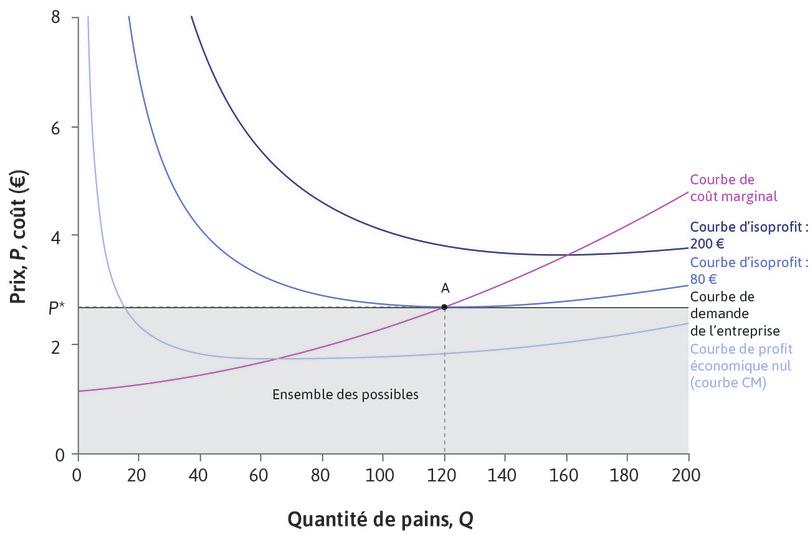

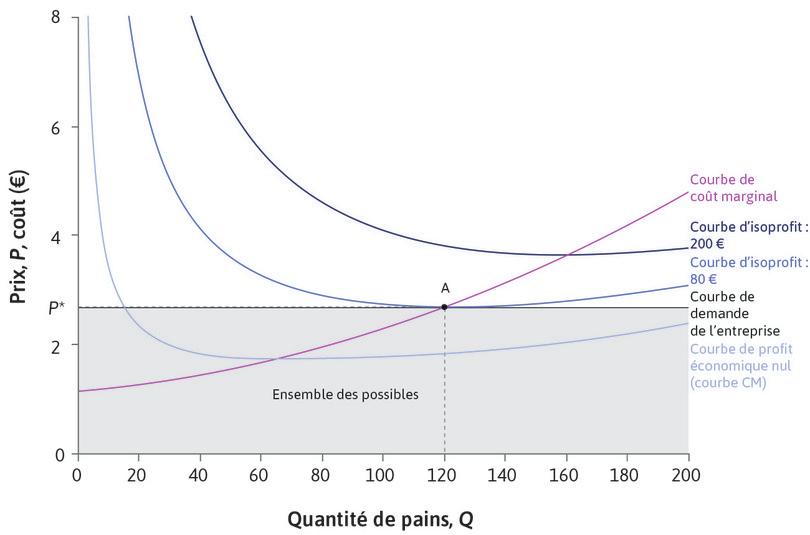

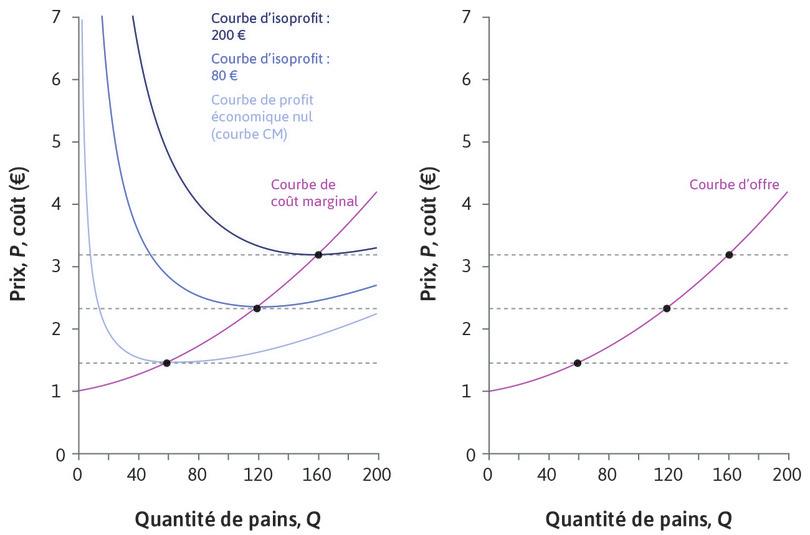

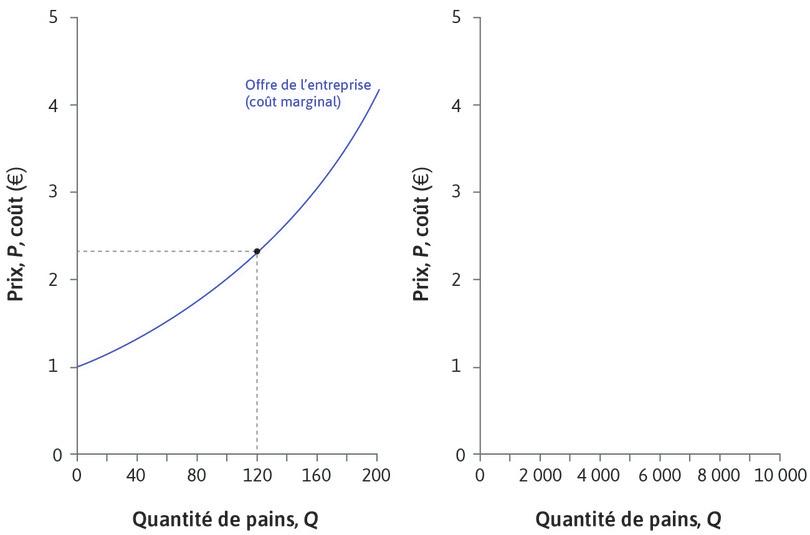

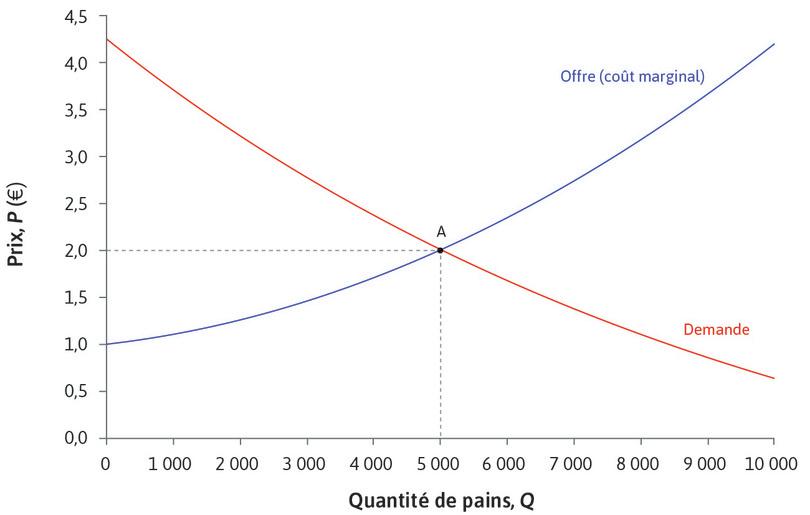

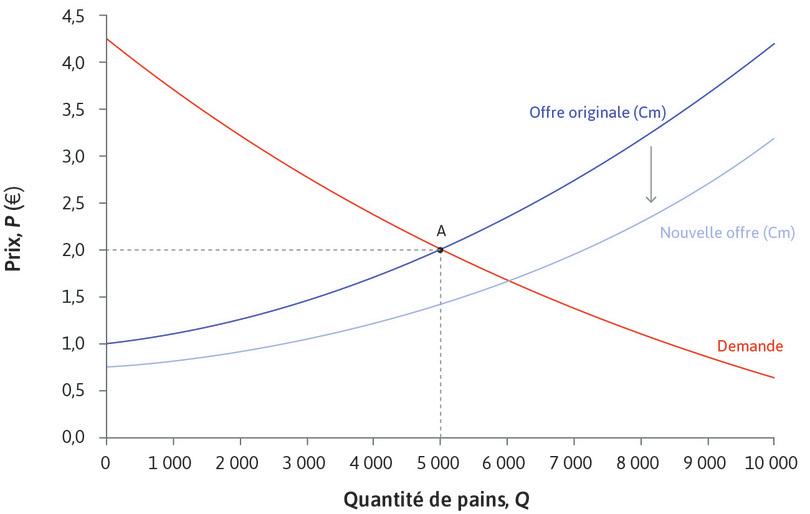

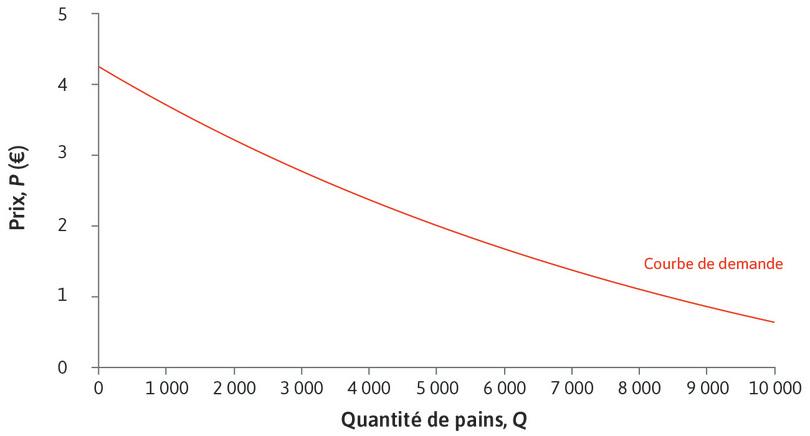

Pour voir la manière dont les entreprises preneuses de prix agissent, prenez l’exemple d’une ville où un grand nombre de petites boulangeries font du pain et le vendent directement aux consommateurs. La Figure 8.4 montre ce à quoi pourrait ressembler la courbe de demande (la demande quotidienne totale de pains de la part de l’ensemble des consommateurs de la ville). Comme d’habitude, la courbe est descendante car, lorsque les prix augmentent, moins de consommateurs sont disposés à acheter.

La courbe de demande associée au marché du pain

Figure 8.4 La courbe de demande associée au marché du pain.

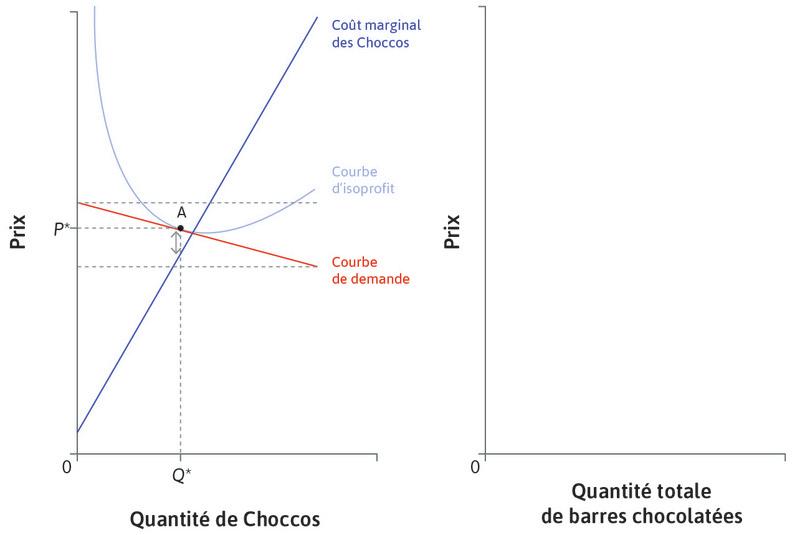

Supposez que vous soyez le propriétaire d’une petite boulangerie. Chaque matin, vous devez décider de la quantité de miches de pain à produire et du prix auquel les vendre. Supposez aussi que les boulangeries à proximité vendent des miches de pain identiques aux vôtres pour 2,35 €. C’est le prix de marché en vigueur, et vous ne serez pas en mesure de vendre votre pain à un prix plus élevé car personne ne l’achèterait. Vous êtes donc preneur de prix.

Vos coûts marginaux augmentent avec votre production de pain. Lorsque la quantité produite est faible, les coûts marginaux sont faibles, proches de 1 € : une fois les pétrins, fours et autres équipements installés et un boulanger employé, le coût additionnel associé à la production d’une miche de pain est relativement faible, mais le coût moyen d’une miche est élevé. Lorsque le nombre de miches produites quotidiennement augmente, le coût moyen diminue mais les coûts marginaux augmentent progressivement, car vous devez employer plus de personnel et utiliser l’équipement de manière plus intensive. Lorsque la quantité produite est très élevée, le coût marginal devient supérieur au coût moyen ; ce dernier augmente alors de nouveau.

Les courbes de coûts marginal et moyen sont dessinées sur la Figure 8.5. Comme dans l’Unité 7, le coût d’opportunité du capital est inclus dans les coûts. Si le prix était égal au coût moyen (P = CM), vos profits économiques seraient nuls. Vous, en tant que propriétaire, obtiendriez un rendement normal sur votre capital. Donc la courbe de coût moyen (il s’agit, sur la Figure 8.5, de la courbe la plus à gauche) serait confondue avec la courbe représentant un niveau de profit nul. Les courbes d’isoprofit tracées vous permettent de voir quelles combinaisons de prix et de quantité conduiraient à des niveaux de profit plus élevés. Comme nous l’avons expliqué dans l’Unité 7, les courbes d’isoprofit sont descendantes quand le prix est supérieur au coût marginal, et ascendantes quand le prix est inférieur au coût marginal, de telle sorte que la courbe de coût marginal passe par le point le plus bas de chaque courbe d’isoprofit. Si le prix est supérieur au coût marginal, le niveau de profit ne peut rester constant que si une quantité plus importante est vendue à un prix moindre. De même, si le prix est inférieur au coût marginal, le niveau de profit ne peut rester constant que si une quantité plus importante est vendue à un prix supérieur.

La Figure 8.5 montre comment prendre votre décision. Tout comme les entreprises de l’Unité 7, vous faites face à un problème d’optimisation sous contrainte. Vous voulez trouver le point, situé dans votre ensemble des possibles, représentant un niveau maximum de profit.

Étant donné que vous êtes preneur(se) de prix, l’ensemble des possibles est constitué de tous les points représentant un prix inférieur ou égal au prix de marché (2,35 €). Votre choix optimal est P* = 2,35 € et Q* = 120, au point où la courbe d’isoprofit est tangente à l’ensemble des possibles. Le problème d’optimisation à résoudre ressemble beaucoup à celui de Beautiful Cars dans l’Unité 7, à ceci près que dans le cas d’une entreprise preneuse de prix, la courbe de demande est tout à fait plate. Pour votre boulangerie, ce n’est pas la courbe de demande de marché de la Figure 8.4 qui influence la demande à laquelle vous faites face, mais plutôt le prix appliqué par vos concurrents. C’est pourquoi la droite horizontale au point P* dans la Figure 8.5 est désignée comme étant la courbe de demande de l’entreprise. Si votre prix est plus élevé que P*, la demande pour vos produits sera égale à zéro. En choisissant un prix égal ou inférieur à P*, vous pouvez vendre autant de miches de pain que vous le souhaitez.

La Figure 8.5 illustre une caractéristique très importante des entreprises preneuses de prix. Elles choisissent de produire une quantité telle que le coût marginal soit égal au prix de marché (Cm = P*). Cela est toujours vrai. Lorsqu’une entreprise est preneuse de prix, la courbe de demande pour sa propre production est une droite horizontale coupant l’axe des ordonnées au prix de marché. Elle atteint donc un niveau de profit maximum au point sur la courbe de demande où la courbe d’isoprofit est horizontale. Or, grâce à l’Unité 7, nous savons que lorsque les courbes d’isoprofit sont horizontales, le prix est égal au coût marginal.

Une autre manière de comprendre pourquoi une entreprise preneuse de prix produit une quantité telle que Cm = P* est de considérer ce que son profit deviendrait si elle déviait de ce point. Si l’entreprise augmentait sa production jusqu’à un niveau où Cm > P*, le coût de fabrication de la dernière unité serait supérieur à P*, de telle sorte que l’entreprise réaliserait une perte sur cette unité et pourrait augmenter ses profits en réduisant le niveau de production. Si l’entreprise produisait à un niveau où Cm < P*, elle pourrait produire au moins une unité supplémentaire et réaliser un profit sur sa vente. Elle aurait donc intérêt à augmenter le volume de production jusqu’à ce que Cm = P*. Les profits y sont maximaux.

Entreprise preneuse de prix

Une entreprise preneuse de prix maximise ses profits en choisissant une quantité à produire pour laquelle le coût marginal est égal au prix de marché (Cm = P*) et en vendant au prix de marché P*.

Ce résultat important est à retenir. Cependant, il doit être interprété avec précaution. Quand nous affirmons que « pour une entreprise preneuse de prix, le prix est égal au coût marginal » cela ne signifie pas que l’entreprise choisit un prix égal à son coût marginal, au contraire. Cela signifie que l’entreprise accepte le prix de marché, et choisit la quantité telle que le coût marginal égale le prix de marché.

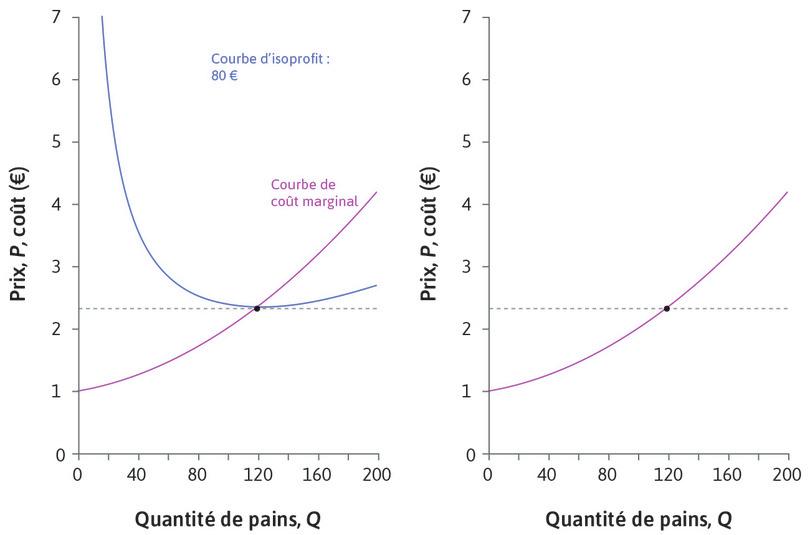

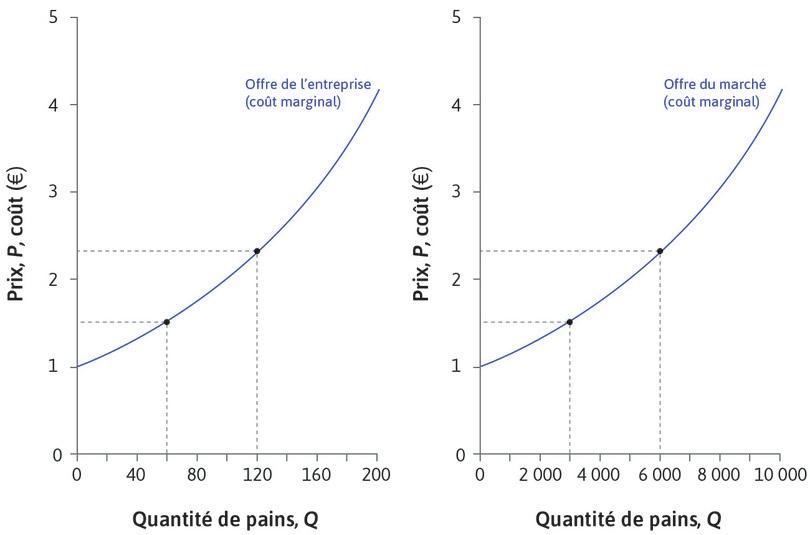

Imaginez de nouveau que vous êtes le propriétaire de la boulangerie. Que feriez-vous si le prix de marché venait à changer ? La Figure 8.6 montre qu’au fur et à mesure que les prix changent, vous choisiriez des points différents sur la courbe de coût marginal.

Pour une entreprise preneuse de prix, la courbe de coût marginal est la courbe d’offre : elle indique, pour tout prix, la quantité à produire afin de maximiser le niveau de profit, qui est la quantité que l’entreprise choisira de mettre sur le marché.

Remarquez toutefois que si le prix baissait jusqu’à devenir inférieur à 1,52 €, votre boulangerie accuserait des pertes. La courbe d’offre indique la quantité de miches de pain à produire afin de maximiser vos profits, mais lorsque le prix est à ce point faible, le profit économique devient négatif. Choisir la quantité suggérée par la courbe d’offre vous permet uniquement de minimiser vos pertes. Dans ce cas de figure, il vous faudrait décider si continuer à fabriquer du pain en vaut la peine. Votre décision dépend de ce que vous pensez qu’il va se produire.

- Si vous vous attendez à ce que les conditions de marché restent mauvaises, mieux vaudrait peut-être vendre votre entreprise et quitter le marché. Vous pourriez en effet obtenir un rendement sur votre capital plus élevé en investissant ailleurs.

- Si vous vous attendez à ce que le prix augmente bientôt, vous pourriez accepter de subir des pertes à court terme, tant que les recettes vous permettent au moins de couvrir les coûts d’entretien et de payer votre personnel.

Question 8.3 Choisissez la ou les bonnes réponses

La Figure 8.5 représente les courbes de coût marginal, de coût moyen et d’isoprofit d’une boulangerie preneuse de prix. Le prix de marché du pain est P*= 2,35 €. Laquelle des affirmations suivantes est correcte ?

- La courbe de demande de l’entreprise est horizontale. Sa courbe d’offre est ascendante.

- À 2,35 € l’entreprise maximise son profit en A, où elle produit 120 miches de pain.

- Pour chaque prix, l’entreprise choisira un point sur la plus haute courbe d’isoprofit atteignable ; ce point sera sur la courbe de coût marginal.

- Pour chaque prix, l’entreprise maximise son profit en choisissant la quantité correspondante sur sa courbe de coût marginal. Ainsi, sa courbe de coût marginal est sa courbe d’offre.

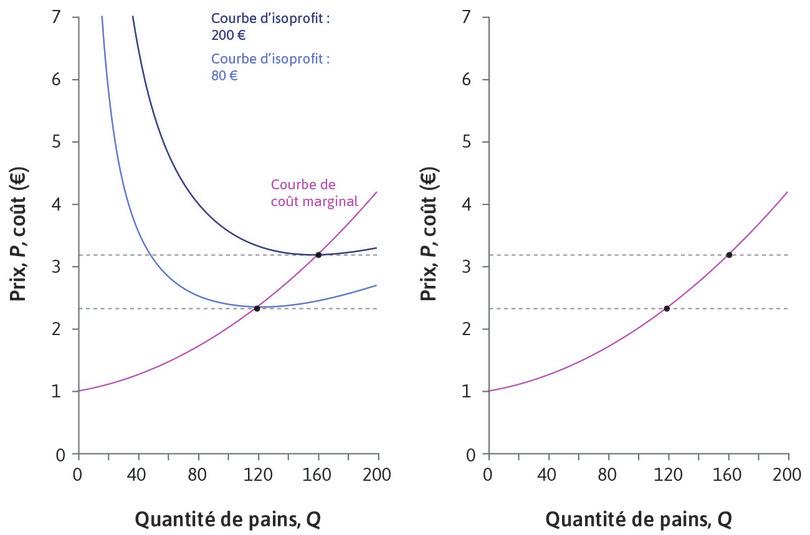

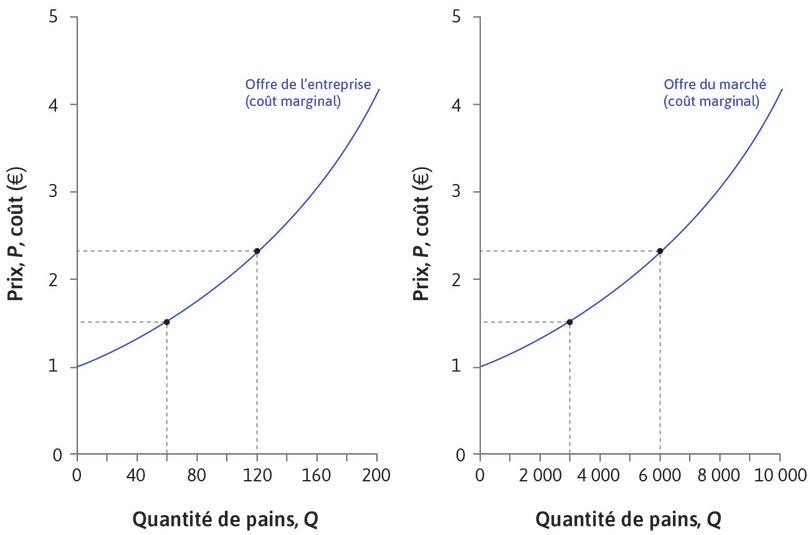

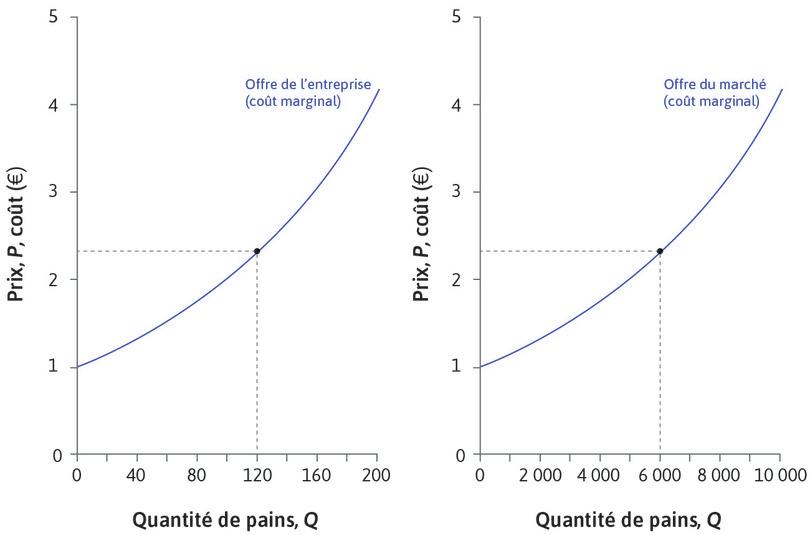

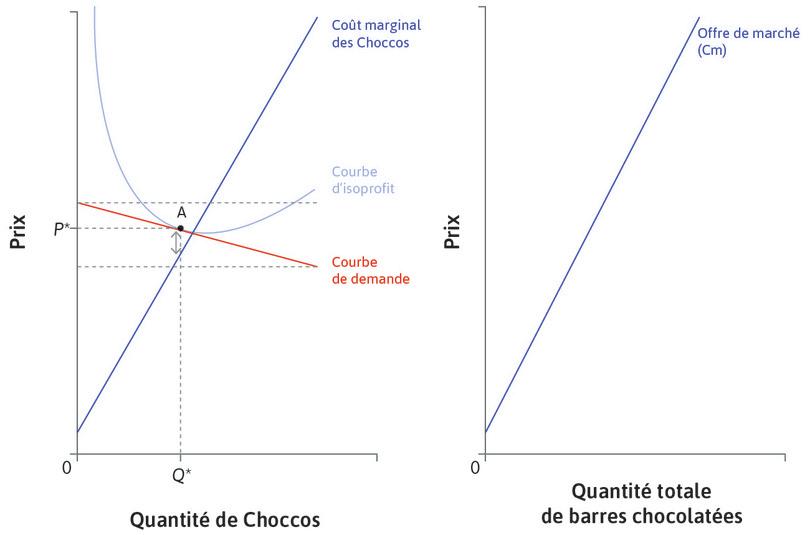

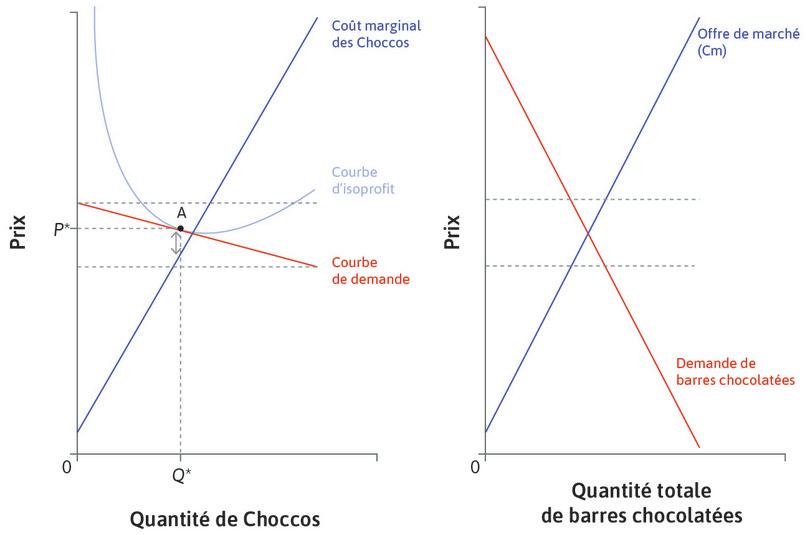

8.4 Offre de marché et équilibre

Sur le marché du pain dans notre ville factice, il y a de nombreux clients et de nombreuses boulangeries. Supposez qu’il y ait 50 boulangeries. Chacune a une courbe d’offre correspondant à sa propre courbe de coût marginal, de telle sorte que nous savons quelle quantité chaque boulangerie fournira, pour n’importe quel prix de marché donné. Pour trouver la courbe d’offre de marché, il suffit d’additionner les quantités mises sur le marché par chaque boulangerie pour chaque niveau de prix.

La Figure 8.7 montre comment cela fonctionne lorsque toutes les boulangeries ont les mêmes fonctions de coût. Il suffit de calculer la quantité mise sur le marché par une boulangerie pour un prix donné, et de la multiplier par 50 pour trouver l’offre totale sur le marché correspondant à ce prix.

La courbe d’offre de marché indique la quantité totale produite par l’ensemble des boulangeries pour n’importe quel niveau de prix donné. Elle représente aussi le coût marginal de production d’une miche de pain, exactement comme la courbe d’offre de l’entreprise. Par exemple, si le prix de marché est 2,75 €, l’offre totale de marché est 7 000. Pour chaque boulangerie, le coût marginal – le coût de production d’une miche supplémentaire – est de 2,75 €. Cela signifie que le coût de production de la 7001e miche sur le marché est de 2,75 €, quelle que soit l’entreprise qui la produit. La courbe d’offre de marché correspond donc à la courbe de coût marginal de marché.

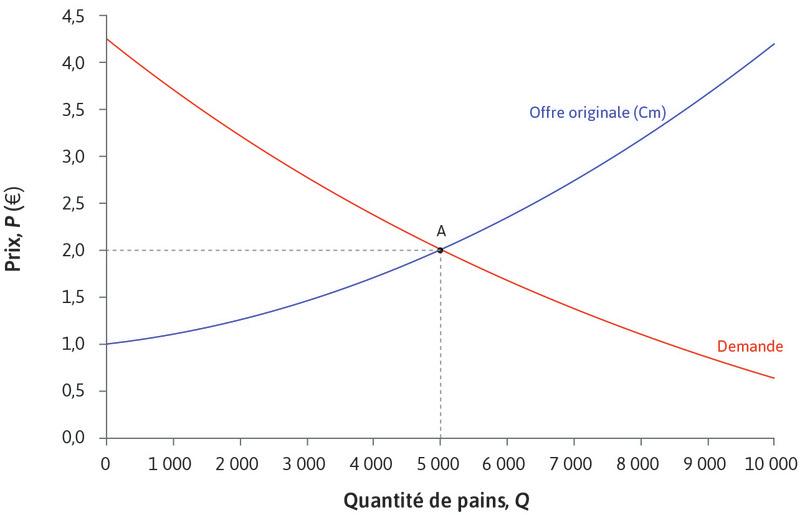

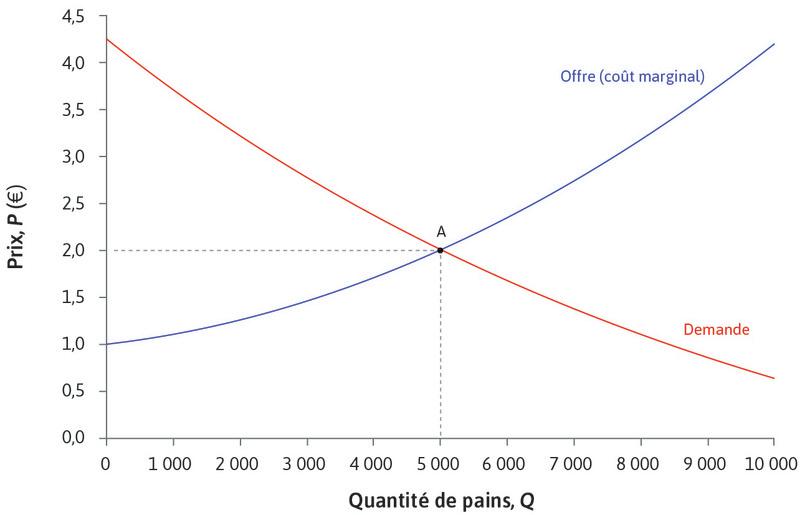

Leibniz : Courbe d’offre de marché

Nous connaissons maintenant la courbe de demande (Figure 8.4) et la courbe d’offre (Figure 8.7) du marché du pain pris dans son ensemble. La Figure 8.8 montre que le prix d’équilibre est exactement de 2,00 €. À ce prix, le marché est à l’équilibre : les consommateurs demandent 5 000 miches de pain par jour et les entreprises en fournissent 5 000 par jour.

Équilibre sur le marché du pain

Figure 8.8 Équilibre sur le marché du pain.

Leibniz : Équilibre de marché

À l’équilibre de marché, chaque boulangerie produit le long de sa courbe de coût marginal, au point où son coût marginal est de 2,00 €. Si vous observez de nouveau les courbes d’isoprofit de la Figure 8.6, vous verrez que l’entreprise se trouve au-dessus de sa courbe de coût moyen, c’est-à-dire la courbe d’isoprofit où les profits économiques sont nuls. Les propriétaires des boulangeries reçoivent donc des rentes économiques (des profits en plus des profits normaux). Dès qu’il existe des rentes économiques, quelqu’un peut agir pour en tirer bénéfice. Dans notre cas, nous pouvons nous attendre à ce que les rentes économiques attirent de nouvelles boulangeries sur le marché. Nous allons voir à présent la manière dont cela affecterait l’équilibre sur le marché.

Question 8.4 Choisissez la ou les bonnes réponses

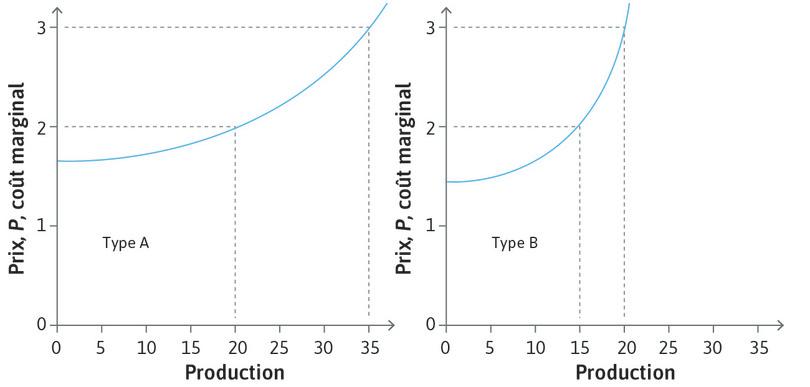

Supposez qu’il y ait deux types différents de producteurs d’un certain bien dans un secteur où les entreprises sont preneuses de prix. Les courbes de coût marginal de ces deux types sont présentées ci-dessous :

Les entreprises de type A sont plus efficaces que celles de type B : par exemple, comme indiqué sur le graphique, pour une production de 20 unités, l’entreprise de type A a un coût marginal de 2 $, alors que l’entreprise de type B a un coût marginal de 3 $. Il y a 10 entreprises de type A et 8 entreprises de type B sur le marché. Laquelle de ces affirmations est correcte ?

- Au prix de 2 $, les entreprises de type A fournissent 20 unités et les entreprises de type B fournissent 15 unités. L’offre sur le marché est donc de (10 × 20)+ (8 × 15) = 320.

- Au prix de 3 $, les entreprises de type A fournissent 35 unités et les entreprises de type B fournissent 20 unités. L’offre sur le marché est donc de (10 × 35)+ (8 × 20) = 510.

- Les deux types produiront au coût marginal de 2 $. Le coût marginal de marché est donc de 2 $, indépendamment du type d’entreprise produisant l’unité supplémentaire.

- La courbe de coût marginal du marché correspond à la courbe d’offre de marché. Nous pouvons calculer la quantité fournie pour chaque niveau de prix, comme aux questions (a) et (b).

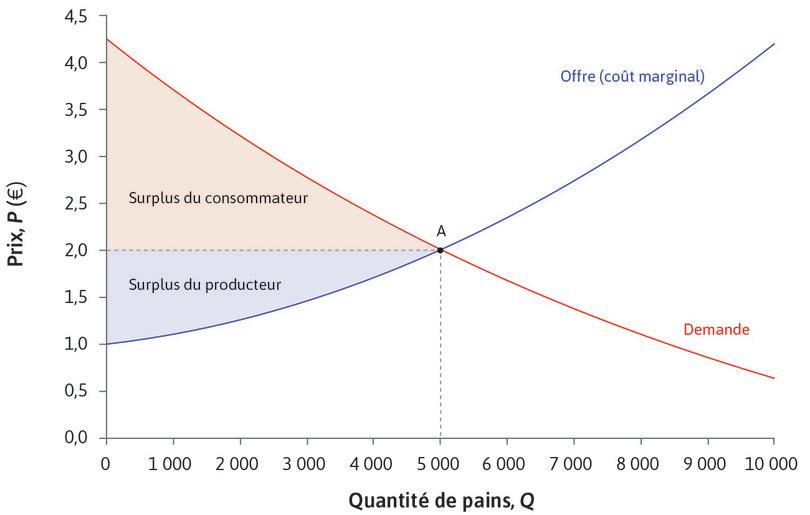

8.5 Équilibre concurrentiel : gains tirés de l’échange, allocation et répartition

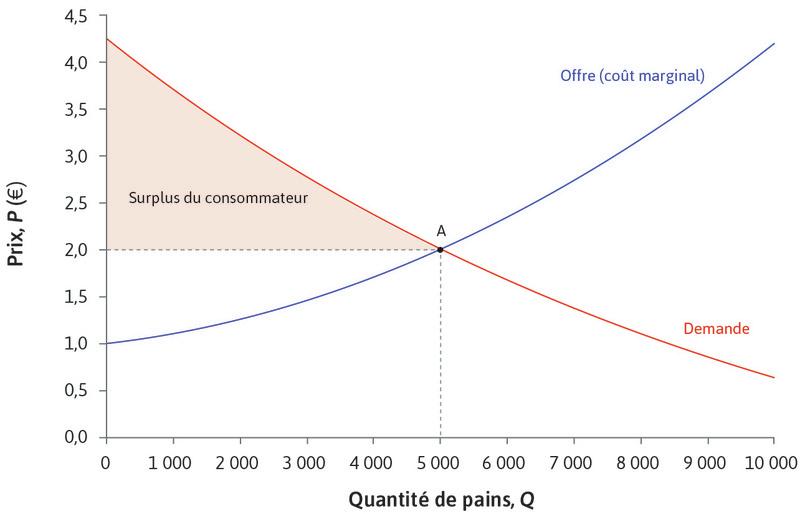

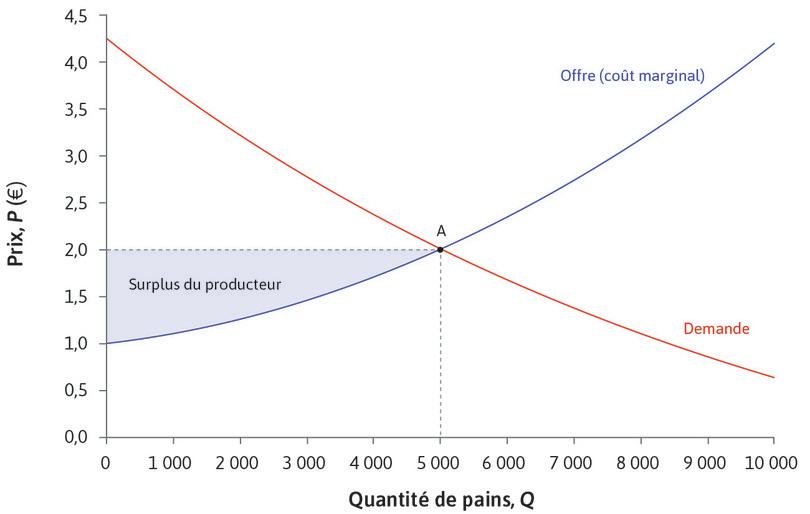

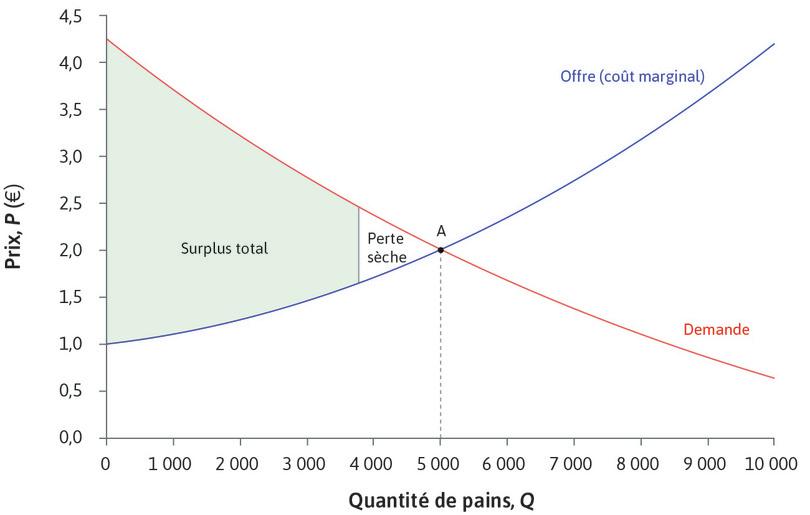

Les acheteurs et vendeurs de pain décident volontairement d’échanger car ils en tirent tous des bénéfices. Leurs bénéfices mutuels, tirés de l’allocation d’équilibre, peuvent être mesurés par les surplus du consommateur et du producteur, introduits dans l’Unité 7. Tout acheteur dont la disposition à payer pour un bien est plus élevée que le prix de marché reçoit un surplus : la différence entre sa DAP et le prix payé. De même, si le coût marginal de fabrication d’un bien est inférieur au prix de marché, le producteur reçoit un surplus. La Figure 8.9a montre comment calculer le surplus total (les gains tirés de l’échange) à l’équilibre concurrentiel du marché du pain, en suivant la méthode utilisée pour les marchés de l’Unité 7.

Quand le marché du pain est à l’équilibre avec la quantité de miches de pain mise sur le marché égalisant la quantité demandée, le surplus total est représenté par l’aire sous la courbe de demande et au-dessus de la courbe d’offre.

Remarquez que l’allocation d’équilibre sur ce marché diffère de l’allocation pour un produit différencié (analysée dans l’Unité 7 avec l’exemple de Beautiful Cars). La quantité de pain à l’équilibre est représentée par le point où la courbe d’offre de marché, qui est aussi la courbe de coût marginal, rencontre la courbe de demande. Le surplus total est la totalité de l’aire comprise entre ces deux courbes. La Figure 7.13 montrait que, dans le cas du marché des Beautiful Cars, le producteur choisissait de produire une quantité inférieure à celle représentée par le point où la courbe de coût marginal rencontre la courbe de demande, conduisant à un surplus total plus faible qu’il ne l’aurait été si la production avait été au niveau représenté par ce point d’intersection.

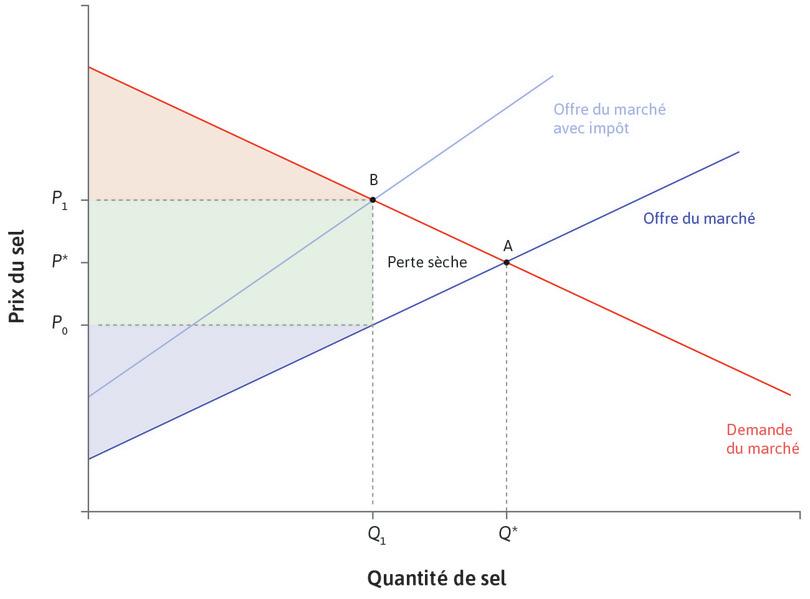

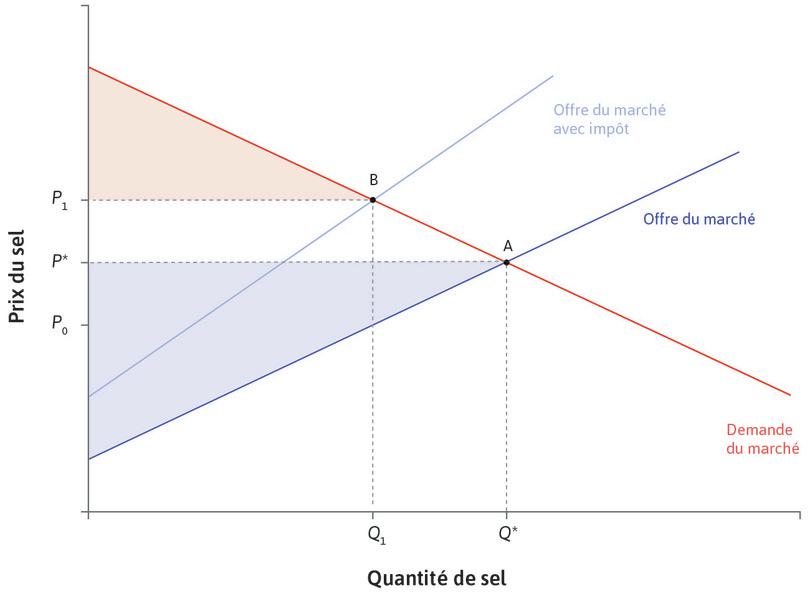

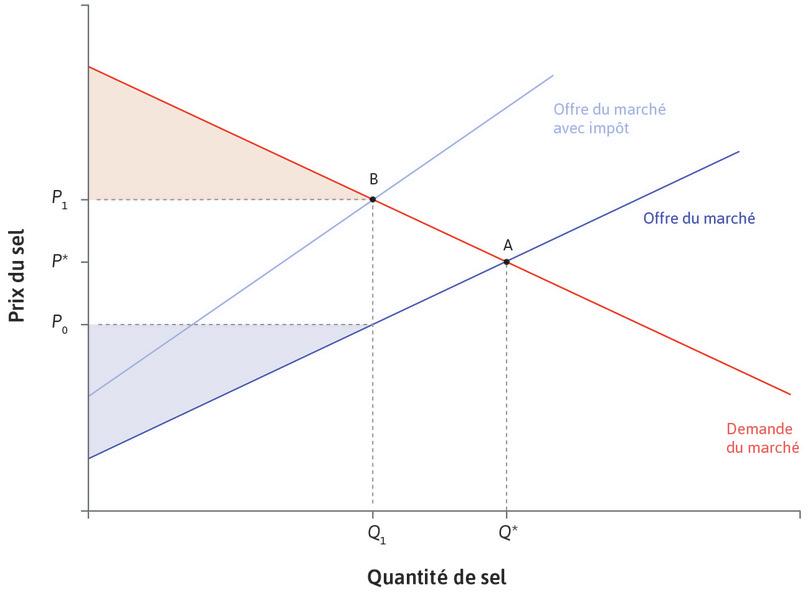

- perte sèche

- Une perte de surplus total par rapport à une allocation Pareto-efficace.

L’allocation d’équilibre du pain en situation de concurrence est telle que le surplus total est maximisé. La Figure 8.9b montre que le surplus serait plus faible si une quantité inférieure à 5 000 miches était produite. Certains consommateurs n’ayant pas obtenu de pain seraient prêts à payer un prix supérieur au coût de production d’une miche supplémentaire, conduisant à des gains à l’échange inexploités. Les gains totaux issus de l’échange seraient plus faibles. Il y aurait une perte sèche, égale à l’aire de la zone triangulaire sur le graphique. Les producteurs perdraient des profits potentiels, et certains consommateurs seraient dans l’incapacité d’obtenir du pain pour lequel ils étaient prêts à payer.

Leibniz : Gains à l’échange

Perte sèche

Figure 8.9b Perte sèche.

Si plus de 5 000 miches de pain étaient produites, le surplus associé aux miches de pain supplémentaires serait négatif : leur production coûterait plus que ce que les consommateurs seraient prêts à payer. (L’échange de cadeaux à Noël est-il un cas similaire de perte sèche ?)

Joel Waldfogel, un économiste, a quelque peu terni l’image de sa discipline en suggérant que les échanges de cadeaux à Noël puissent résulter en une perte sèche.3 Si vous recevez un cadeau qui a moins de valeur à vos yeux que ce qu’il a coûté à celui qui vous l’a offert, alors vous pourriez dire que le surplus de cette transaction est négatif. Êtes-vous d’accord ? 4

À l’équilibre, tous les gains potentiels à l’échange sont exploités. Cette propriété – le fait que le surplus combiné des consommateurs et des producteurs soit maximisé au point où l’offre égale la demande – est vraie de manière générale : si les acheteurs aussi bien que les vendeurs sont preneurs de prix, l’allocation d’équilibre maximise la somme des gains issus de l’échange sur le marché. Nous démontrons ce résultat dans la rubrique Einstein à la fin de cette section.

Efficacité au sens de Pareto

- Pareto-efficace

- Une allocation ayant la propriété qu’il n’y a aucune allocation alternative techniquement possible qui serait plus avantageuse pour au moins une personne sans que quelqu’un d’autre n’en pâtisse.

L’allocation d’équilibre concurrentiel sur le marché du pain est telle qu’il n’est pas possible d’améliorer la situation d’un consommateur ou d’une entreprise (c’est-à-dire d’augmenter le surplus de qui que ce soit) sans dégrader celle d’au moins une autre personne. À condition que ce qui se passe sur le marché du pain n’affecte personne d’autre que les vendeurs et acheteurs participants, nous pouvons dire que cette allocation d’équilibre est efficace au sens de Pareto.

L’efficacité au sens de Pareto découle de trois hypothèses concernant le marché du pain.

Absence d’influence sur les prix

Les participants sont preneurs de prix. Ils n’ont pas de pouvoir de marché. Lorsqu’un acheteur individuel entre en relation avec un vendeur individuel, chacun sait que l’autre peut trouver un partenaire alternatif avec qui échanger au prix de marché. Les vendeurs ne peuvent pas augmenter le prix de vente en raison de la concurrence des autres vendeurs et la concurrence entre acheteurs empêche les acheteurs de le faire diminuer. Les fournisseurs vont donc choisir la quantité à produire de telle sorte que le coût marginal (le coût associé à la dernière unité produite) soit égal au prix de marché.

En revanche, le producteur d’un bien différencié dispose d’un pouvoir de négociation, car il fait face à une moindre concurrence : personne ne produit un bien identique au sien. L’entreprise utilise son pouvoir pour maintenir des prix élevés, augmentant ainsi son propre surplus mais diminuant le surplus total. Le prix est supérieur au coût marginal, de telle sorte que l’allocation est inefficace au sens de Pareto.

Un contrat complet

L’échange d’une miche de pain contre de l’argent fait l’objet d’un contrat complet entre l’acheteur et le vendeur. S’il s’avère qu’il n’y a pas de miche de pain dans le sac étiqueté « pain » quand vous rentrez chez vous, vous pouvez vous faire rembourser. Comparez cette situation avec le contrat de travail incomplet de l’Unité 6, où l’entreprise pouvait acheter le temps de l’ouvrier mais ne pouvait pas être certaine de la quantité d’effort que celui-ci fournissait. Vous verrez dans l’Unité 9 que cette caractéristique entraîne une allocation Pareto-inefficace sur le marché du travail.

Pas d’effet sur d’autres agents

Nous avons fait l’hypothèse implicite que ce qui arrive sur ce marché n’affecte personne d’autre que les acheteurs et les vendeurs. Afin de vérifier l’efficacité au sens de Pareto d’une allocation, nous devons considérer l’ensemble des individus affectés par l’échange. Si, par exemple, les activités très matinales des boulangers dérangent le sommeil des voisins, il y a alors des coûts additionnels associés à la production du pain qui doivent être pris en compte. Nous pourrions alors conclure que l’allocation d’équilibre n’est finalement pas Pareto-efficace. Nous allons étudier ce type de problèmes en détail dans l’Unité 12.

Équité

Souvenez-vous de l’Unité 5, dans laquelle nous avions vu qu’il existe deux critères pour évaluer une allocation : l’efficacité et l’équité. Même si nous pensons que l’allocation de marché est efficace au sens de Pareto, nous ne pouvons pas en conclure qu’elle est nécessairement souhaitable. Que pouvons-nous dire au sujet de l’équité sur le marché du pain ? Nous pourrions examiner la répartition des gains issus de l’échange entre les producteurs et les consommateurs : la Figure 8.9a montrait que les consommateurs aussi bien que les entreprises obtiennent un surplus et, dans l’exemple représenté, le surplus du consommateur est légèrement plus élevé que le surplus du producteur. Vous pouvez voir que cela se produit car la courbe de demande est relativement pentue par rapport à la courbe d’offre. Souvenez-vous également, à partir de ce que nous avions vu dans l’Unité 7, qu’une courbe de demande pentue correspond à une élasticité de demande faible. De même, la pente de la courbe d’offre correspond à l’élasticité de l’offre : sur la Figure 8.9a, la demande est moins élastique que l’offre.

De manière générale, la répartition du surplus total entre les consommateurs et les producteurs dépend des élasticités relatives de la demande et de l’offre.

Nous pourrions également vouloir prendre en compte le niveau de vie des participants sur le marché. Par exemple, si un étudiant modeste achetait un livre à un étudiant plus riche, nous pourrions penser qu’une situation dans laquelle l’acheteur paye un prix inférieur au prix de marché (plus proche du prix de réserve du vendeur) serait préférable à l’allocation sur un marché concurrentiel, car elle serait plus juste. Ou encore, si les consommateurs sur le marché du pain étaient extrêmement pauvres, nous pourrions penser qu’une loi fixant un prix maximum du pain inférieur à 2 € serait désirable, afin d’atteindre une allocation plus équitable (quoique Pareto-inefficace).5 Dans l’Unité 11, nous examinerons les effets d’une telle régulation des marchés.

L’efficacité au sens de Pareto d’une allocation d’équilibre concurrentiel est souvent interprétée comme un puissant argument en faveur des marchés comme mécanisme d’allocation des ressources. Il faut toutefois veiller à ne pas exagérer la valeur de ce résultat.

- L’allocation peut ne pas être efficace au sens de Pareto : il se pourrait que nous ayons omis de prendre en compte certains aspects de l’allocation.

- Il existe d’autres facteurs importants à prendre en considération : l’équité, par exemple.

- Les agents preneurs de prix sont rares dans la vraie vie : il n’est pas aussi simple que vous pourriez le penser de trouver des comportements correspondant à notre modèle simple du marché du pain (comme nous le verrons dans la Section 8.9).

- disposition à payer (DAP)

- Un indicateur de la valeur attribuée à un bien par un individu, mesurée par la somme maximale que cet individu est prêt à payer pour obtenir une unité de ce bien. Voir également : disposition à accepter.

- disposition à accepter (DAA)

- Le prix de réserve d’un vendeur potentiel, qui serait prêt à vendre une unité seulement à un prix au moins aussi élevé. Voir également : disposition à payer.

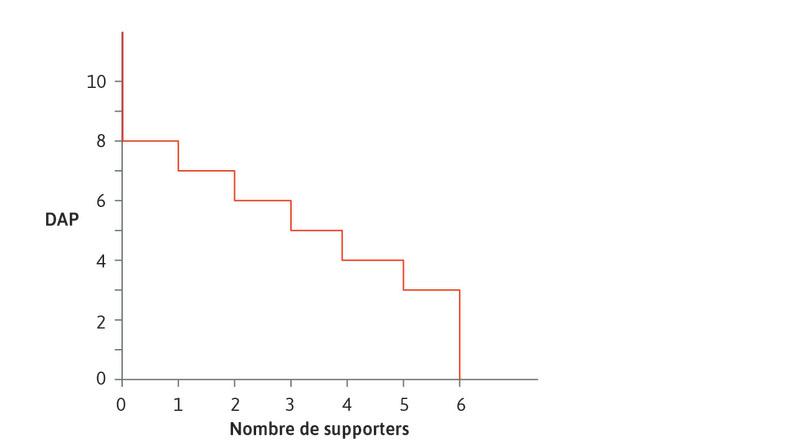

Exercice 8.3 Maximiser le surplus

Considérez un marché de billets pour un match de football. Six supporters de l’équipe bleue voudraient acheter des billets ; les valeurs qu’ils accordent chacun à ces billets (leur DAP) sont de 8, 7, 6, 5, 4 et 3. Le graphique ci-dessous présente la « courbe » de demande. Six supporters de l’équipe rouge ont déjà des billets, pour lesquels leurs prix de réserve (DAA) sont de 2, 3, 4, 5, 6 et 7.

![]()

- Dessinez les « courbes » d’offre et de demande sur un même graphique (indice : la courbe d’offre a une forme d’escalier, comme la courbe de demande).

Supposez que toutes les transactions doivent se dérouler à un prix unique, comme sur un marché concurrentiel où les acheteurs et les vendeurs sont des preneurs de prix.

- Montrez qu’à l’équilibre, quatre transactions ont lieu.

- Quel est le prix d’équilibre ?

- Calculez le surplus du consommateur (acheteur) en sommant le surplus des quatre acheteurs qui prennent part à l’échange.

- De même, calculez le surplus du producteur (vendeur).

- Déduisez-en le surplus total à l’équilibre.

- Supposez maintenant que le marché fonctionne par du marchandage entre des acheteurs et vendeurs individuels. Trouvez le moyen de former des paires vendeur-acheteur de telle sorte que plus de quatre transactions aient lieu (indice : supposez que l’acheteur ayant la DAP la plus élevée achète le billet du vendeur ayant la DAA la plus élevée.)

- Dans ce cas, calculez le surplus de chaque échange.

- Comparez le surplus total dans ce cas au surplus total à l’équilibre.

- En partant de l’allocation des billets issue du marchandage, dans laquelle les supporters bleus obtiennent au moins cinq tickets, est-il possible d’organiser des échanges supplémentaires pour augmenter le bien-être d’un supporter sans diminuer le bien-être d’un autre ?

Exercice 8.4 Surplus et perte sèche

- Tracez un graphique illustrant le marché concurrentiel du pain, montrant l’équilibre où 5 000 miches de pain sont vendues au prix de 2 € chacune.

- Supposez à présent que les boulangeries se regroupent pour former un cartel. Elles s’entendent pour augmenter le prix à 2,70 € et réduisent conjointement la production afin de fournir le nombre exact de miches demandées par les consommateurs à ce prix. Grisez les zones du graphique pour indiquer le surplus du consommateur, celui du producteur et la perte sèche induite par le cartel.

- Pour quels types de biens vous attendez-vous à observer une offre très élastique ?

- Dessinez des graphiques illustrant la manière dont la part des gains issus de l’échange allant aux producteurs dépend de l’élasticité de l’offre.

Question 8.5 Choisissez la ou les bonnes réponses

Sur la Figure 8.9a, la quantité et le prix d’équilibre du marché du pain sont représentés par le point de coordonnées (Q* ; P*) = (5 000 ; 2 €). Supposez que le maire établisse un arrêté obligeant les boulangeries à satisfaire toutes les demandes de miches de pain des consommateurs au prix de 1,50 €. Lesquelles de ces affirmations sont correctes ?

- Le surplus du producteur est plus faible, car le prix est inférieur au coût marginal.

- Le surplus du consommateur est plus élevé, car le prix des 5 000 premières miches est plus faible et inférieur à la DAP des consommateurs pour les miches supplémentaires.

- Les consommateurs bénéficient du prix réduit, mais les producteurs perdent une partie de leur surplus car le prix est inférieur au coût marginal de production.

- Il y a une perte sèche, mesurée par l’aire du triangle formé par les courbes d’offre et de demande et la droite verticale à droite du point d’équilibre.

Question 8.6 Choisissez la ou les bonnes réponses

Lesquelles de ces affirmations concernant l’allocation d’équilibre concurrentiel sont correctes ?

- L’allocation maximise le surplus total, mais cela ne veut pas dire qu’elle est la meilleure pour toutes les parties sur le marché – on pourrait par exemple la juger inéquitable.

- Cela est nécessairement vrai, car l’allocation maximise le surplus total.

- L’allocation d’équilibre peut ne pas être Pareto-efficace si elle affecte quelqu’un d’autre que les vendeurs et les acheteurs.

- Il s’agit d’une propriété générale de l’équilibre concurrentiel.

Einstein Surplus total et DAP

Quel que soit le fonctionnement du marché et quels que soient les prix payés, nous pouvons calculer le surplus du consommateur en additionnant, pour chacune des personnes qui achètent, la différence entre sa DAP et le prix qu’elle paie. Le surplus du producteur se calcule en additionnant, pour chaque unité produite, la différence entre le prix reçu et son coût marginal de production :

\[\begin{align*} &\text{surplus du consommateur = somme des DAP – somme des prix payés} \end{align*}\] \[\begin{align*} \text{surplus du producteur } &= \\\text{somme des prix reçus } &– \text{ somme des Cm de chaque unité} \end{align*}\]Ensuite, en calculant le surplus total, les prix payés et reçus s’annulent lorsqu’il n’y a pas de taxes :

\[\begin{align*} \text{surplus total } &= \\\text{somme des DAP des consommateurs } &– \text{ somme des Cm des producteurs} \end{align*}\]Lorsque les acheteurs et les vendeurs sont preneurs de prix, et lorsque le prix égalise l’offre et la demande, le surplus total est aussi élevé que possible car les clients ayant les DAP les plus élevées achètent le produit et les unités de produit ayant les coûts marginaux les plus faibles sont vendues. Chaque transaction implique un acheteur ayant une DAP plus élevée que la valeur de réserve du vendeur, de telle sorte que le surplus baisserait si une de ces transactions n’avait pas lieu. Et si nous tentions d’inclure ne serait-ce qu’une unité produite de plus dans ce calcul, le surplus baisserait également car les DAP seraient plus faibles que les Cm.

8.6 Changements d’offre et de demande

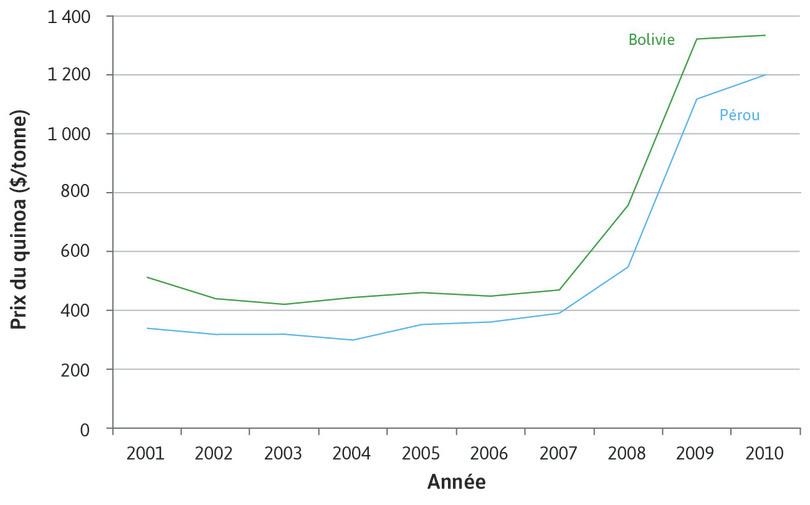

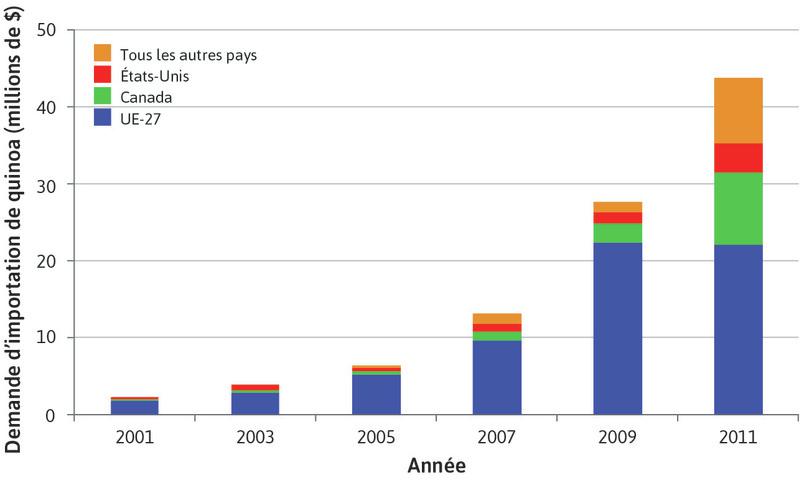

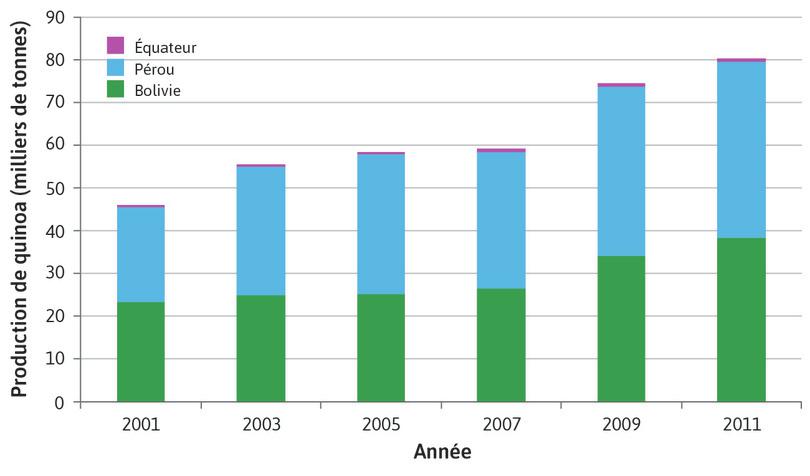

Le quinoa est une céréale cultivée sur l’Altiplano, un haut plateau désertique des Andes en Amérique du Sud. C’est un aliment de base traditionnel au Pérou et en Bolivie. Ces dernières années, ses qualités nutritionnelles devenant de plus en plus connues, on observe une très forte augmentation de la demande de la part de consommateurs aisés et soucieux de leur santé en Europe et en Amérique du Nord. Les Figures 8.10a-c montrent comment le marché a changé. Vous pouvez voir sur les Figures 8.10a et 8.10b qu’entre 2001 et 2011 le prix du quinoa a triplé et la production quasiment doublé. La Figure 8.10c souligne l’ampleur de l’augmentation de la demande : la valeur des importations de quinoa est passée de 2,4 millions seulement à 43,7 millions de dollars en dix ans.

Production de quinoa

Figure 8.10a Production de quinoa.

Jose Daniel Reyes et Julia Oliver. ‘Quinoa: The Little Cereal That Could’ The Trade Post. 22 novembre 2013. Données de base provenant de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture. FAOSTAT Database.

Pour les pays producteurs, ces changements représentent une aubaine toute relative. Alors que le produit à la base de leur alimentation est devenu cher pour les consommateurs pauvres, les agriculteurs – qui font partie des plus pauvres – tirent avantage de l’explosion des exportations. D’autres pays cherchent maintenant à savoir si le quinoa peut être cultivé sous d’autres climats. La France et les États-Unis sont ainsi devenus des producteurs importants.

Comment expliquer l’augmentation rapide du prix du quinoa ? Dans cette section, nous examinons les effets de variations de l’offre et de la demande à l’aide des exemples simples des marchés des livres et du pain. À la fin de cette section, vous saurez appliquer cette analyse au cas réel du quinoa.

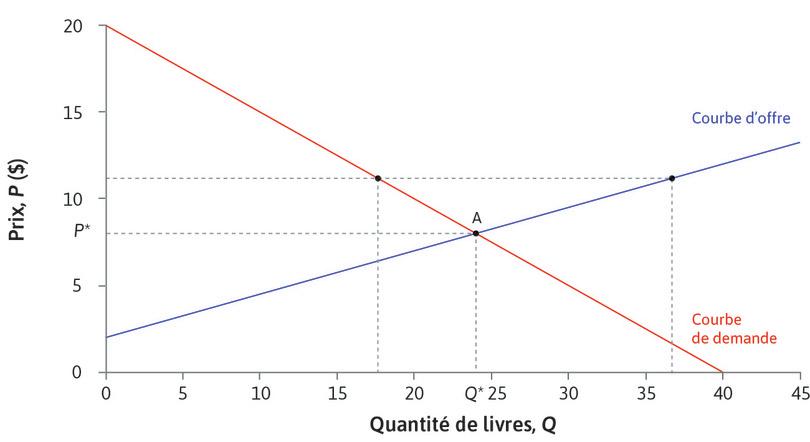

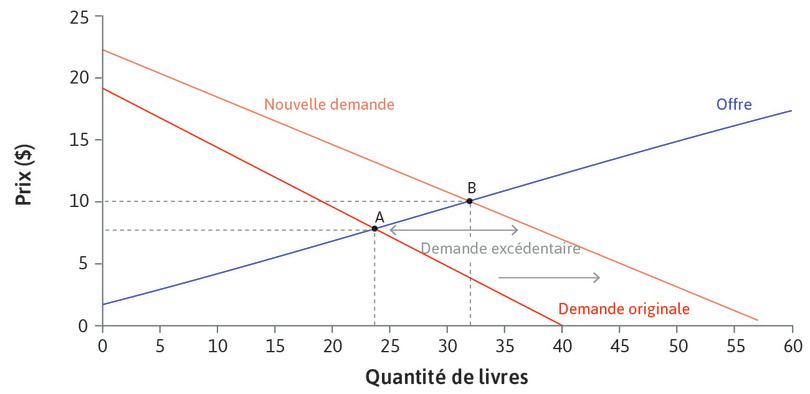

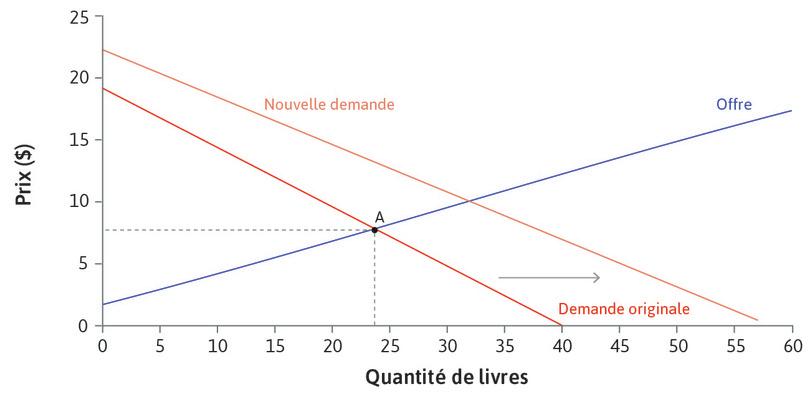

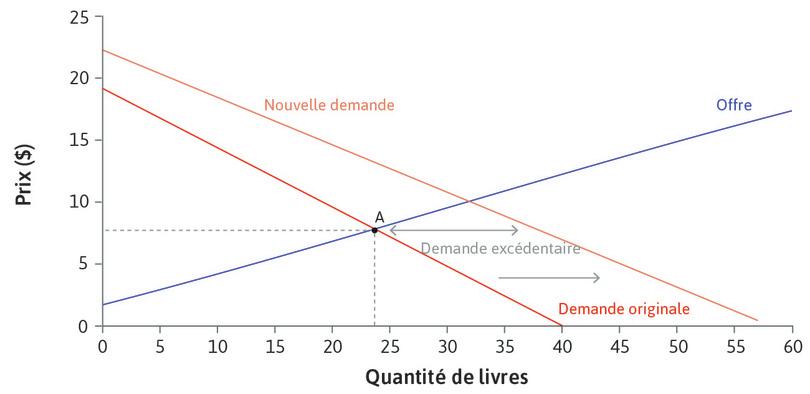

Augmentation de la demande

Sur le marché des manuels d’occasion, la demande vient des nouveaux étudiants s’inscrivant au cours et l’offre vient des étudiants ayant suivi le cours l’année précédente. Sur la Figure 8.11, nous avons tracé l’offre et la demande pour les manuels lorsque le nombre d’étudiants s’inscrivant au cours reste stable, à 40 par an. À l’équilibre, représenté par le point A, le prix est de 8 $ et 24 livres sont vendus. Supposons maintenant qu’en l’espace d’un an, le cours soit devenu plus populaire. La Figure 8.11 indique ce qui se produirait alors.

L’augmentation de la demande mène à un nouvel équilibre, où 32 livres sont vendus au prix unitaire de 10 $. Si le prix était resté inchangé, il y aurait eu un excès de demande motivant les vendeurs à augmenter leurs prix. Au nouvel équilibre, le prix et la quantité sont tous deux plus élevés. Certains étudiants qui n’auraient pas vendu leur livre pour 8 $ le vendent désormais au prix plus élevé. Notez cependant que, bien que la demande ait augmenté, tous les étudiants qui auraient acheté le livre à 8 $ ne l’achètent pas au nouvel équilibre : ceux dont la DAP se situe entre 8 et 10 $ ne veulent plus l’acheter.

Lorsque nous parlons d’« augmentation de la demande », il est important de faire attention à ce que cela signifie exactement.

- La demande est plus élevée pour chacun des prix possibles, d’où un déplacement de la courbe de demande.

- En réponse à ce déplacement, il y a un changement de prix.

- Cela mène à une augmentation de la quantité mise sur le marché.

- Ce changement correspond à un mouvement le long de la courbe d’offre.

- Mais la courbe d’offre elle-même n’a pas bougé (le nombre de vendeurs et leur prix de réserve n’ont pas changé), donc nous ne parlons pas d’« augmentation de l’offre ».

Suivant une augmentation de la demande, la quantité d’équilibre augmente, ainsi que le prix. Vous pouvez voir sur la Figure 8.11 que plus la courbe d’offre est pentue (inélastique), plus l’augmentation du prix est importante, et moins celle de la quantité l’est. Si la courbe d’offre est assez plate (élastique), alors l’augmentation de prix sera faible et la quantité vendue réagira davantage au choc de demande.

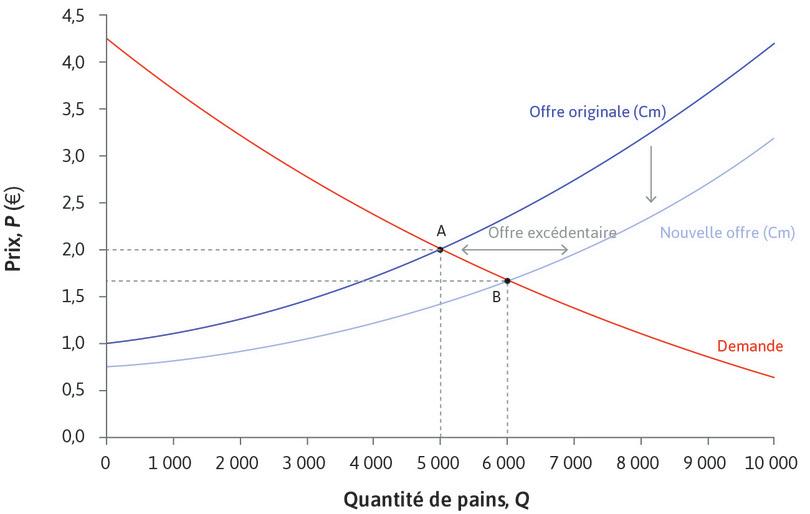

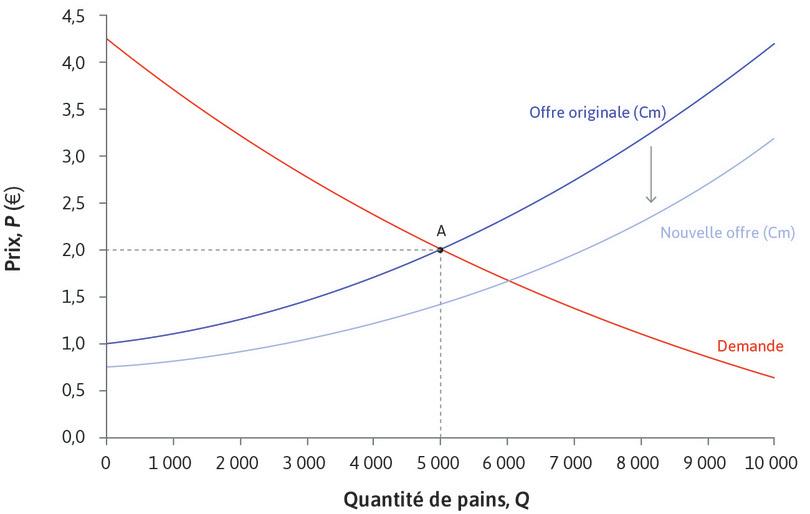

Augmentation de l’offre due à une amélioration de la productivité

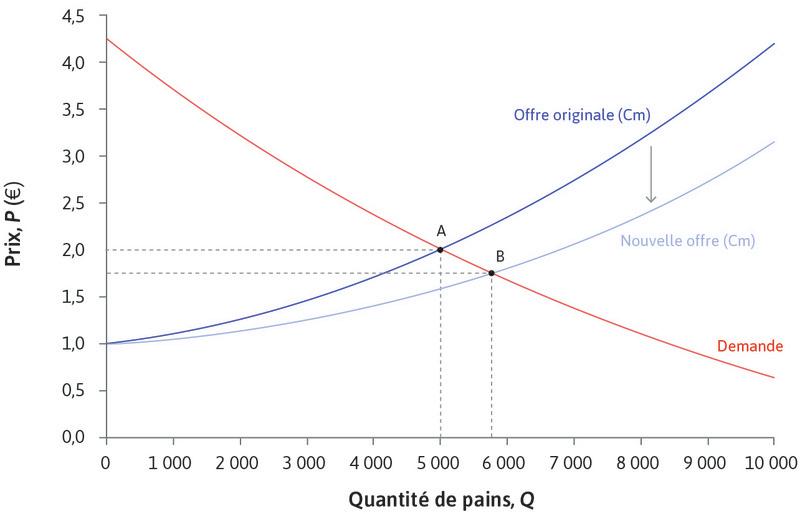

En revanche, en guise d’exemple d’augmentation de l’offre, repensez au marché du pain dans une ville. Rappelez-vous que la courbe d’offre représente le coût marginal de production du pain. Supposez que les boulangeries adoptent une nouvelle technique de production permettant à chaque ouvrier de faire du pain plus rapidement. Cela induit une baisse du coût marginal associé à la production d’une miche, quel que soit le niveau de production. En d’autres termes, la courbe de coûts marginaux de chaque boulangerie se décale vers le bas.

La Figure 8.12 présente les courbes d’offre et de demande initiales des boulangeries. Quand la courbe Cm de chaque boulangerie baisse, la courbe d’offre de marché du pain en fait autant. Regardez la Figure 8.12 pour voir ce qu’il se passe ensuite.

L’amélioration de la technologie de fabrication du pain conduit à :

- une augmentation de l’offre ;

- une baisse du prix du pain ;

- une augmentation de la quantité vendue.

Leibniz : Changements d’offre et de demande

Comme dans l’exemple de l’augmentation de la demande, un ajustement des prix est nécessaire pour que le marché retourne à l’équilibre. De tels changements d’offre ou de demande sont souvent appelés chocs en analyse économique. Nous spécifions tout d’abord un modèle économique et trouvons l’équilibre. Puis nous observons la manière dont l’équilibre change lorsqu’un élément change – lorsque le modèle reçoit un choc. Le choc est dit exogène car le modèle n’explique pas pourquoi il s’est produit : le modèle explique les conséquences, mais pas les causes.

- choc

- Un changement exogène dans une ou plusieurs des données fondamentales utilisées dans un modèle.

- exogène

- Qui vient de l’extérieur du modèle plutôt que résultant des mécanismes du modèle lui-même. Voir également : endogène.

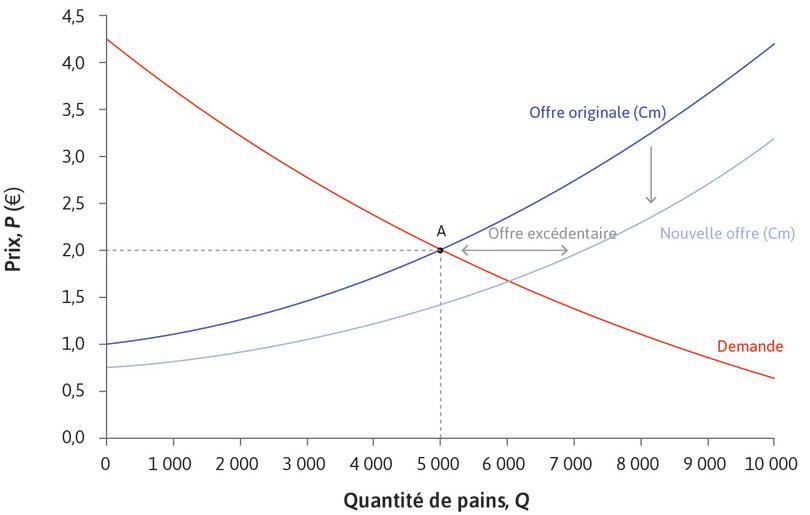

Augmentation de l’offre : augmentation du nombre de boulangeries sur le marché

Une autre cause d’un changement de l’offre sur un marché est l’entrée de nouvelles entreprises ou la sortie d’entreprises existantes. Nous avons analysé l’équilibre du marché du pain dans le cas où il y avait 50 boulangeries dans la ville. Rappelez-vous la Section 8.4 montrant qu’au prix d’équilibre (2 €) chaque boulangerie est sur une courbe d’isoprofit plus haute que la courbe de coût moyen. Si les profits économiques sont supérieurs à zéro, les entreprises reçoivent une rente économique, incitant d’autres entreprises à investir dans le secteur de la boulangerie.

- coûts d’entrée

- Coût initiaux qui seraient subis quand un vendeur entre dans un marché ou une industrie. Ceux-ci incluent les coûts d’acquisition et d’équipement de nouveaux locaux, la recherche et développement, les brevets nécessaires, ainsi que les coûts liés à la recherche et l’embauche du personnel.

Puisqu’il y est possible de réaliser des profits supérieurs aux profits normaux en vendant du pain dans cette ville, de nouvelles boulangeries peuvent décider d’entrer sur le marché. Il y aura quelques coûts d’entrée à payer, par exemple liés à l’acquisition et à l’équipement des locaux, mais s’ils ne sont pas trop élevés (ou si la revente des locaux et des équipements en cas d’échec est facile), cela vaut la peine de se lancer.

Souvenez-vous que nous pouvons déterminer la courbe d’offre de marché en additionnant les quantités de pain mises sur le marché par chaque entreprise, pour chaque niveau de prix donné. Quand des boulangeries supplémentaires entrent sur le marché, davantage de pain est mis sur le marché pour chaque niveau de prix. Bien que la raison de l’augmentation de l’offre soit différente de celle du cas précédent, l’effet sur l’équilibre de marché est le même : une baisse des prix et une augmentation des ventes de pain. La Figure 8.13 présente les effets sur l’équilibre. De nouveau, la situation initiale est représentée par le point A, où les boulangeries vendent 5 000 miches de pain à 2 € pièce. L’entrée de nouvelles entreprises déplace la courbe d’offre vers l’extérieur. Un plus grand nombre de miches de pain est à vendre pour chaque niveau de prix, de telle sorte qu’au prix d’origine, il y aurait un excès d’offre. Le nouvel équilibre est au point B, caractérisé par un prix plus faible et plus de ventes de pain.

Augmentation de l’offre de pain : plus d’entreprises entrent sur le marché

Figure 8.13 Augmentation de l’offre de pain : plus d’entreprises entrent sur le marché.

Il est peu probable que l’entrée de nouvelles entreprises sur le marché soit accueillie favorablement par les boulangeries existantes. Leurs coûts n’ont pas changé mais le prix de marché a chuté à 1,75 €, de telle sorte qu’elles réalisent moins de profits qu’auparavant. Comme nous le verrons à l’Unité 11, l’entrée de nouvelles entreprises sur le marché peut parfois réduire les profits économiques à zéro, éliminant totalement les rentes.

Exercice 8.5 Le marché du quinoa

Revenez au cas du marché du quinoa. Les changements représentés sur les Figures 8.10a–c peuvent être analysés comme des déplacements d’offre et de demande.

- Supposez qu’il y ait une augmentation inattendue de la demande de quinoa au début des années 2000 (un déplacement de la courbe de demande). À quelle évolution des prix et quantités vous attendriez-vous dans un premier temps ?

- En supposant que la demande continue d’augmenter au cours des années suivantes, comment pensez-vous que les agriculteurs ont réagi ?

- Pourquoi le prix est-il resté constant jusqu’en 2007 ?

- Comment pourriez-vous expliquer la hausse rapide des prix en 2008 et 2009 ?

- Pensez-vous que le prix finira par baisser pour retrouver son niveau d’origine ?

Exercice 8.6 Prix, chocs et révolutions

Les historiens ont généralement expliqué la vague de révolutions en Europe en 1848 par des facteurs socio-économiques de long terme et l’essor d’idées radicales. Toutefois, une mauvaise récolte de blé en 1845 a entraîné des pénuries alimentaires et une flambée des prix, dont il est possible qu’elles aient contribué à ces changements brutaux.6

Le tableau ci-après présente le prix moyen et le prix maximum du blé entre 1838 et 1845, comparé à celui d’un métal, l’argent. Les pays sont séparés en trois groupes : ceux où des révolutions violentes ont eu lieu, ceux où un changement constitutionnel majeur s’est produit sans violence généralisée et ceux n’ayant pas connu de révolution.

- Expliquez en utilisant les courbes d’offre et de demande comment une mauvaise récolte de blé a pu entraîner une augmentation des prix et une pénurie alimentaire.

- Trouvez une manière de présenter les données ci-dessous pour montrer que c’est l’ampleur du choc de prix, plutôt que le niveau des prix, qui est associée à la probabilité d’une révolution.

- Pensez-vous qu’il s’agisse d’une explication plausible pour les révolutions observées ?

- Un journaliste a suggéré que des facteurs similaires ont pu jouer un rôle dans le Printemps arabe en 2010. Lisez le billet sur son blog. Que pensez-vous de cette hypothèse ?

Prix moyen 1838–1845 Prix maximum 1845–1848 Révolution violente 1848 Autriche 52,9 104,0 Pays de Bade 77,0 136,6 Bavière 70,0 127,3 Bohème 61,5 101,2 France 93,8 149,2 Hambourg 67,1 108,7 Hesse-Darmstadt 76,7 119,7 Hongrie 39,0 92,3 Lombardie 88,3 119,9 Mecklembourg-Schwerin 72,9 110,9 États pontificaux 74,0 105,1 Prusse 71,2 110,7 Saxe 73,3 125,2 Suisse 87,9 146,7 Wurtemberg 75,9 128,7 Changement immédiat de Constitution 1848 Belgique 93,8 140,1 Brême 76,1 109,5 Brunswick 62,3 100,3 Danemark 66,3 81,5 Pays-Bas 82,6 136,0 Oldenbourg 52,1 79,3 Pas de révolution 1848 Angleterre 115,3 134,7 Finlande 73,6 73,7 Norvège 89,3 119,7 Russie 50,7 44,1 Espagne 105,3 141,3 Suède 75,8 81,4 Helge Berger et Mark Spoerer. 2001. ‘Economic Crises and the European Revolutions of 1848.’ The Journal of Economic History 61 (2): pp. 293–326.

Question 8.7 Choisissez la ou les bonnes réponses

La Figure 8.8 indique que l’équilibre sur le marché du pain est de 5 000 miches de pain par jour, vendues au prix de 2 € pièce. Un an plus tard, nous constatons que le prix d’équilibre de marché a baissé à 1,50 €. Que pouvons-nous en conclure ?

- Il ne s’agit pas de l’unique cause possible d’une diminution du prix du pain.

- Il ne s’agit pas de l’unique cause possible d’une diminution du prix du pain.

- Un déplacement vers le bas de n’importe laquelle des deux courbes entraînerait une diminution du prix. Si nous savions si la quantité produite a augmenté ou diminué, nous pourrions déterminer quelle courbe a été déplacée.

- Au prix d’équilibre de marché, il n’y a ni demande excédentaire, ni offre excédentaire.

Question 8.8 Choisissez la ou les bonnes réponses

Laquelles de ces affirmations est correcte ?

- Si contracter un prêt immobilier devient moins cher, davantage d’individus désireront acheter des maisons, pour chaque niveau de prix.

- La mise sur le marché d’un bien substitut diminuerait la demande, correspondant à un déplacement vers le bas de la courbe de demande.

- La quantité de pétrole demandée augmenterait, par un déplacement le long de la courbe de demande ; la courbe elle-même ne serait pas déplacée.

- Le coût marginal de production du plastique diminuerait, entraînant un déplacement vers le bas de la courbe d’offre.

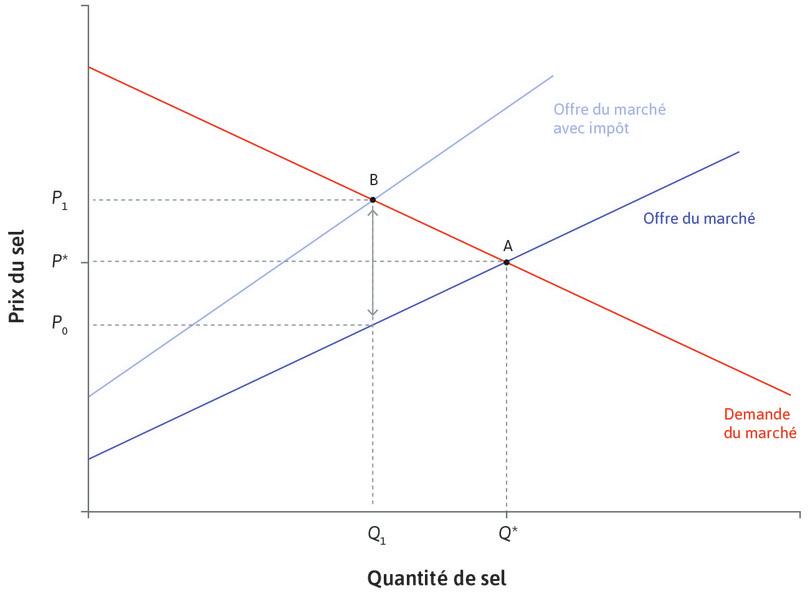

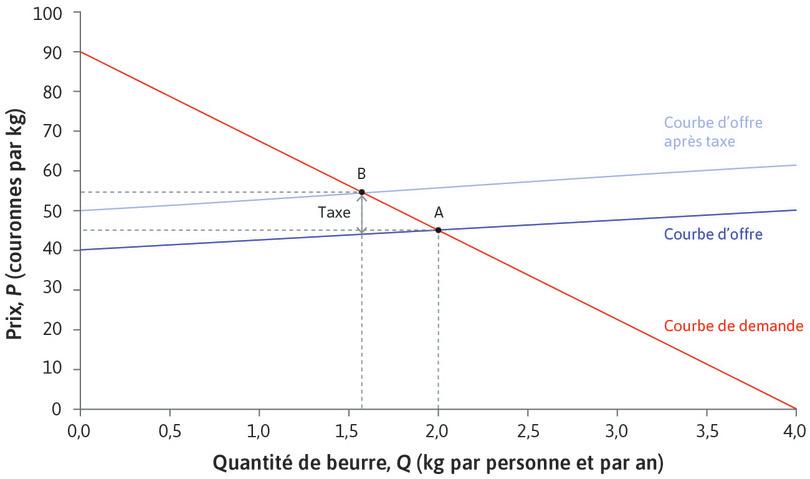

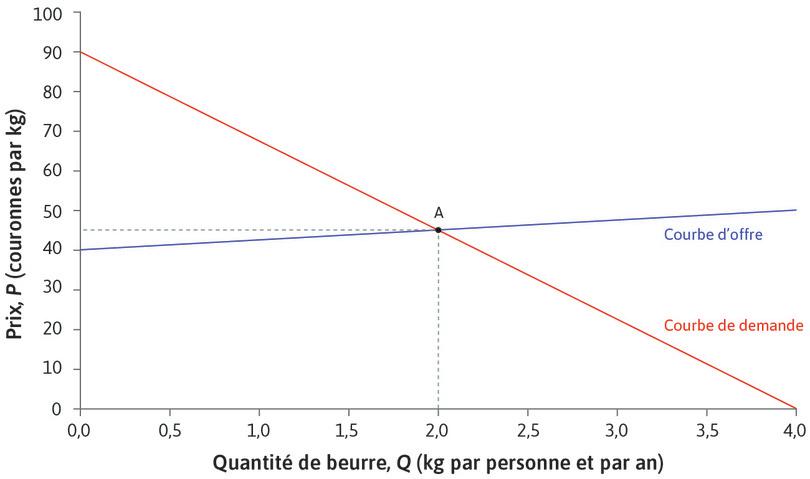

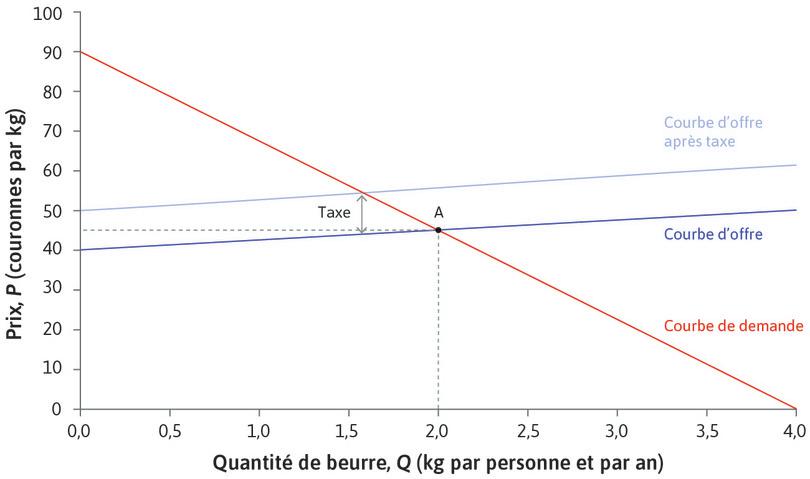

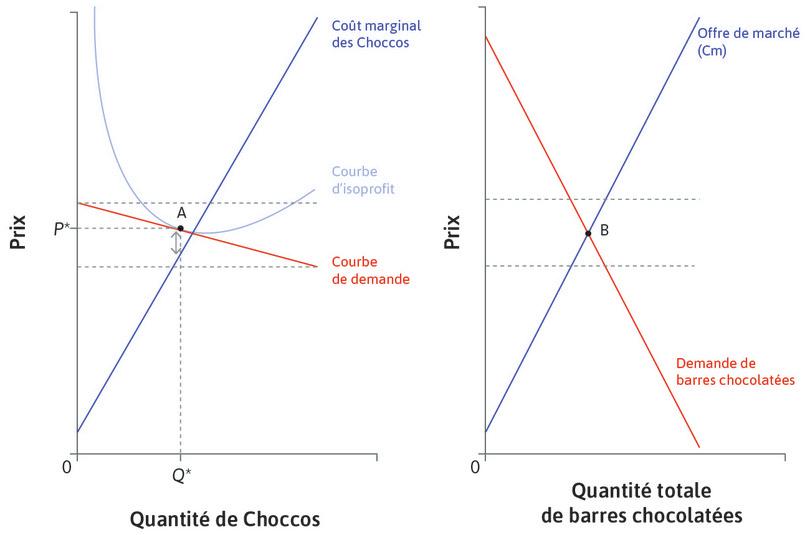

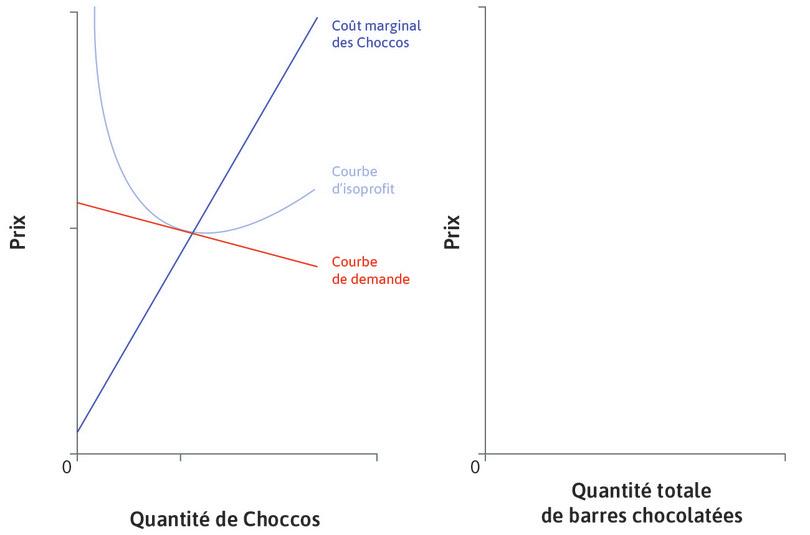

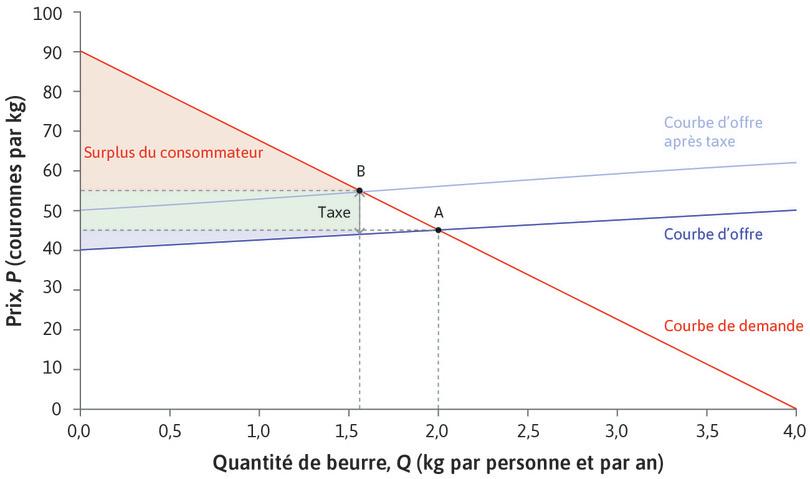

8.7 Effets de la fiscalité