Unité 21 Innovation, information et économie en réseau

Les innovations qui améliorent notre bien-être sont caractéristiques du capitalisme. Tirer le meilleur parti de la créativité et de l’inventivité humaine est un défi à relever par les politiques publiques.

- L’innovation dépend de nombreux paramètres : l’état des connaissances, la créativité individuelle, les politiques publiques, les institutions économiques et les normes sociales.

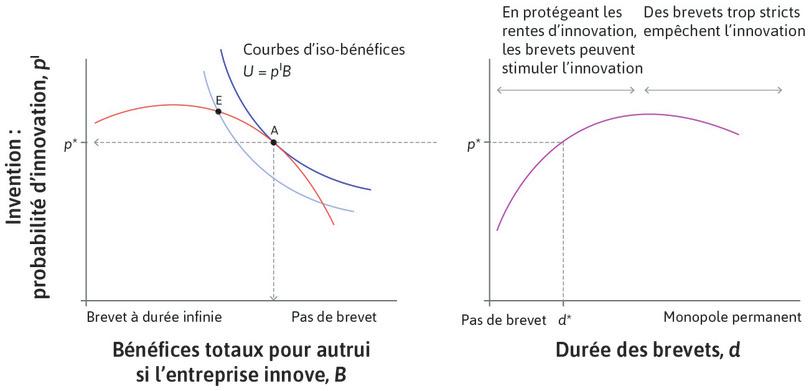

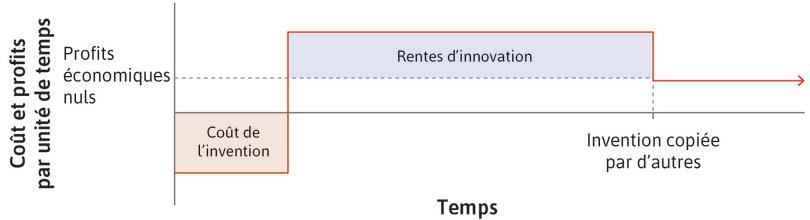

- Les individus ou entreprises qui développent des innovations bénéfiques pour la société sont récompensés par des profits excédant le coût d’opportunité du capital, appelés rentes d’innovation.

- Les rentes d’innovation sont à terme dissoutes par la concurrence d’imitateurs qui diffusent la connaissance en l’utilisant.

- La production et l’utilisation de nouvelles connaissances sont inhabituelles pour trois raisons : la connaissance est un bien non rival, produire une connaissance nouvelle est coûteux initialement, mais une fois produite, elle est facilement diffusable et utilisable gratuitement, enfin les innovations deviennent généralement plus utiles lorsque davantage de personnes les utilisent.

- Les entreprises innovantes font souvent face à peu de concurrence immédiate et peuvent engranger des profits en établissant des prix largement au-dessus des coûts marginaux de production, ce qui pénalise les consommateurs.

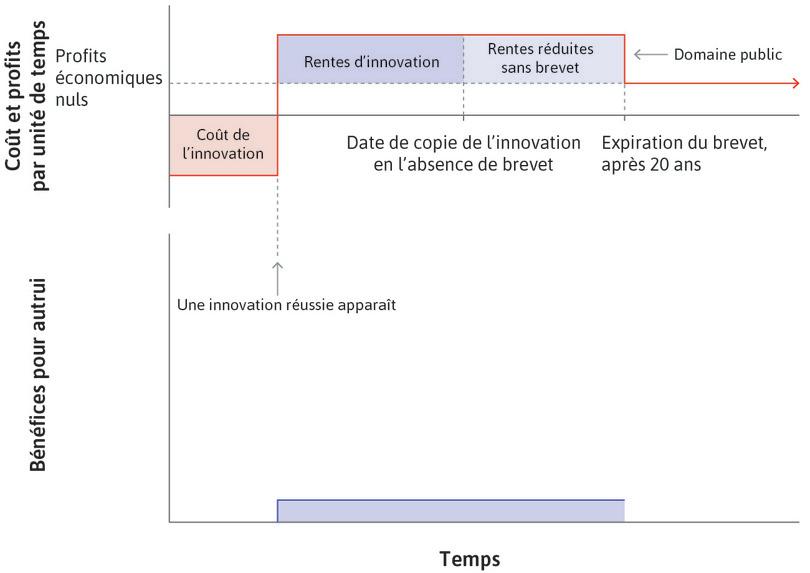

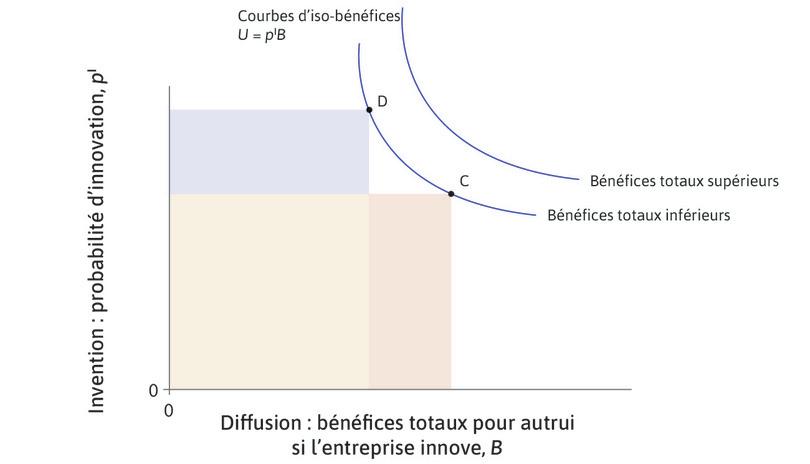

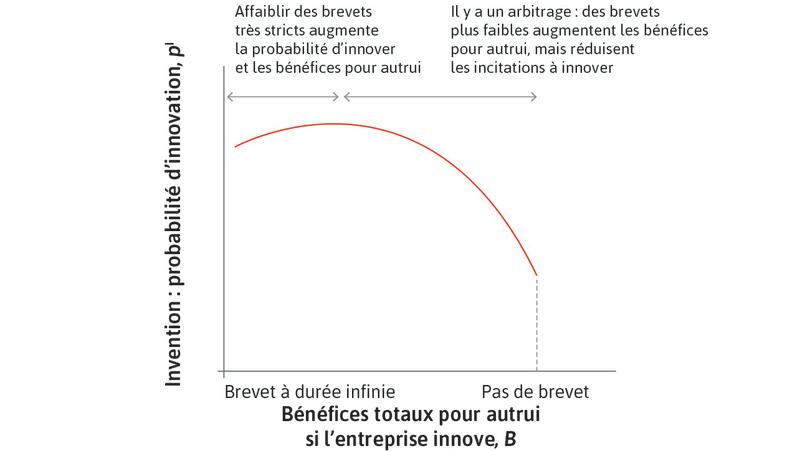

- Mais les entreprises innovantes ne sont pas capables de capturer tous les bénéfices des innovations qu’elles génèrent et risquent ainsi de ne pas investir suffisamment dans l’innovation.

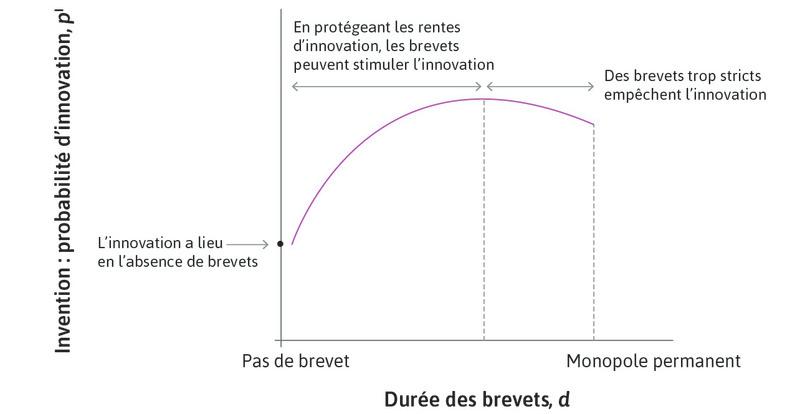

- Les politiques publiques cherchent ainsi à diffuser les innovations bénéfiques pour la société, tout en procurant des récompenses suffisantes à ceux qui innovent.

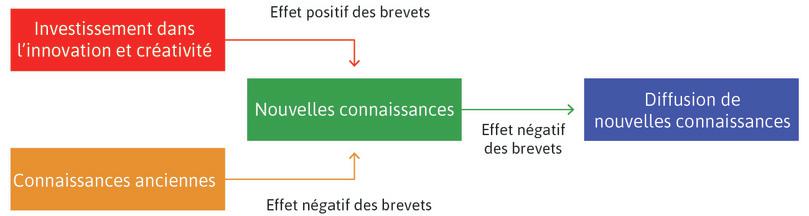

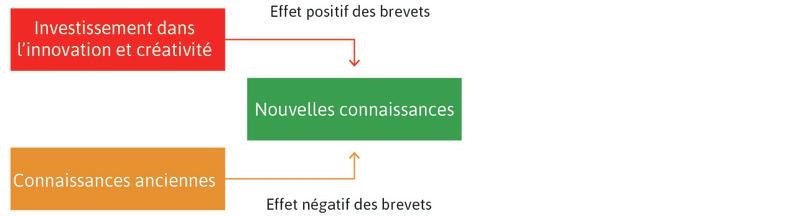

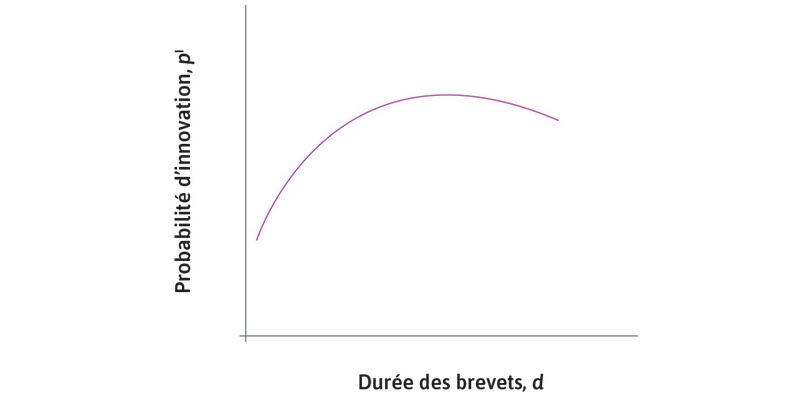

- Partant de cet arbitrage, les droits de propriété intellectuelle peuvent être « trop stricts », empêchant les innovations d’être diffusées, ou « pas assez stricts », en ne récompensant pas assez les innovateurs.

- Les technologies du digital soutiennent des « marchés bifaces », comme Facebook, eBay ou Airbnb, qui apparient des individus qui peuvent faire des échanges mutuellement bénéfiques.

- Ces technologies ont transformé la nature de la concurrence économique, mais présentent de nombreuses défaillances de marché déjà observées dans la production de la connaissance.

À l’entrée du 21e siècle, l’Afrique du Sud avait l’un des taux d’infection au VIH les plus élevés du monde : environ 5 millions de Sud-Africains, c’est-à-dire 1 sur 10, étaient séropositifs. Pourtant, en 1998, Bristol-Myers Squib, Merck et trente-sept autres entreprises pharmaceutiques multinationales ont attaqué en justice le gouvernement sud-africain afin de l’empêcher d’importer des médicaments rétroviraux génériques (sans marque) ou peu chers, ainsi que d’autres traitements contre le SIDA, en provenance d’autres pays du monde.

Des manifestations furent organisées en Afrique du Sud, et l’Union Européenne ainsi que l’Organisation Mondiale de la Santé annoncèrent leur soutien au gouvernement sud-africain. Al Gore, alors vice-président des États-Unis, qui avait représenté les intérêts des entreprises pharmaceutiques dans les négociations avec l’Afrique du Sud, fut confronté aux militants qui scandaient alors « Gore’s greed kills! » (« la cupidité de Gore tue ! »). En septembre 1999, le gouvernement américain – auparavant le plus grand allié des entreprises pharmaceutiques – annonça qu’il n’imposerait pas de sanctions aux pays pauvres décimés par le SIDA, même si des lois américaines relatives aux brevets n’étaient pas respectées, tant que les pays concernés respectaient les traités internationaux régissant la propriété intellectuelle. Les géants pharmaceutiques persévérèrent, embauchant des armées de juristes spécialisés en droit de propriété intellectuelle pour soutenir leur cause. Ils fermèrent des usines en Afrique du Sud et annulèrent des investissements prévus.

Mais trois ans plus tard, après des millions de dollars dépensés en contentieux auxquels s’ajoute un coût encore plus élevé pour leur image, les entreprises cédèrent (payant même les frais de justice engagés par le gouvernement sud-africain). Jean-Pierre Garnier, le directeur général de GlaxoSmithKline, téléphona à Kofi Annan, secrétaire général des Nations unies, pour lui demander de trouver un accord avec Thabo Mbeki, le président de l’Afrique du Sud. « Nous ne sommes pas insensibles à l’opinion publique. C’est un facteur dans notre prise de décision », expliqua plus tard Garnier.1 2

C’était trop tard : le mal était déjà fait. « Cela fut un désastre en termes de relations publiques pour les entreprises » commenta Hemant Shah, un analyste de l’industrie. « La probabilité pour qu’une entreprise pharmaceutique poursuive un pays en développement au sujet d’un médicament vital est maintenant extrêmement faible, en raison de ce qu’elles ont appris en Afrique du Sud ».

Bien sûr, les propriétaires d’entreprises pharmaceutiques ne peuvent pas vendre un traitement contre le SIDA à un prix inférieur au coût de fabrication, tout en restant rentables sur le marché. De plus, un faible nombre des projets de recherche dans cette industrie mène à des produits qui entreront sur le marché (la recherche en 2016 estimait le taux de succès dans le secteur à à peine plus de 4 %). Les ventes d’un produit réussi doivent donc couvrir les coûts de plusieurs échecs car, bien sûr, il est impossible de prédire quels projets de recherche vont réussir.

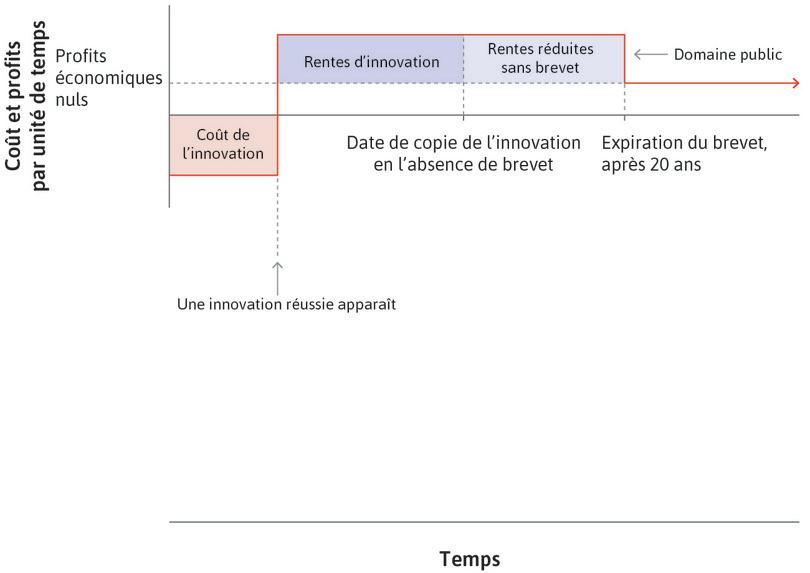

Dans ce cas précis, les entreprises pharmaceutiques ont engagé une action en justice en Afrique du Sud pour protéger leurs brevets. Dans l’industrie pharmaceutique, le système de brevets donne à l’entreprise innovante un monopole limité dans le temps, qui lui permet de fixer un prix bien plus élevé que le coût de fabrication (parfois avec un facteur de 10) pendant les années de protection du brevet. La perspective de profits élevés donne une incitation aux entreprises à investir dans des activités de recherche et développement risquées.

En créant un monopole imposé par l’État, la protection des brevets entre souvent en conflit avec l’objectif tout aussi important de fabriquer des biens et services disponibles à leur coût marginal (souvenez-vous de l’Unité 7 : une entreprise en situation de monopole fixera un prix supérieur au coût marginal). Le prix élevé – suffisant pour couvrir les coûts de R&D, y compris les investissements sur les projets ayant échoué – signifie que beaucoup de ceux qui pourraient bénéficier d’un accès au médicament ne vont pas l’obtenir. C’est un exemple de perte sèche d’efficacité causée par les prix des monopoles étudiés dans l’Unité 7.

Les conflits entre des objectifs concurrents – dans ce cas, la production d’une nouvelle connaissance d’un côté et sa diffusion rapide de l’autre – ne peuvent pas être évités dans l’économie et sont particulièrement difficiles à résoudre quand ils concernent l’innovation, comme nous allons le voir.

Parfois pourtant, de nouvelles technologies permettent d’obtenir des résultats gagnant-gagnant.

Souvenez-vous du problème des pêcheurs et des acheteurs de poissons du Kerala que nous avions décrit au début de l’Unité 11. En retournant au port pour vendre leur pêche quotidienne de sardines aux poissonniers, les pêcheurs se rendaient souvent compte qu’il y avait une surabondance sur le marché. Le résultat était un prix élevé pour le consommateur, en moyenne, et de faibles revenus pour les pêcheurs.3 4

- loi du prix unique

- S’applique lorsqu’un bien est échangé au même prix au niveau de tous les acheteurs et vendeurs. Si le bien était vendu à des prix différents dans des lieux différents, un négociant pourrait l’acheter moins cher à un endroit et le revendre à un prix plus élevé dans un autre. Voir également : arbitrage.

Quand les pêcheurs obtinrent des téléphones portables, ils purent appeler les marchés de poissons côtiers avant de rentrer et choisirent de se rendre à celui où les prix du jour étaient les plus élevés. Les téléphones portables ont permis la mise en place de la loi du prix unique sur les marchés de poissons de Kerala, au bénéfice des pêcheurs et des consommateurs. Notez que cette situation ne fut pas totalement gagnant-gagnant. Les téléphones portables ont largement augmenté la concurrence entre les marchands qui étaient les intermédiaires entre pêcheurs et consommateurs, car un pêcheur pouvait négocier des prix plus élevés avant de choisir vers quel marché se diriger. Les marchands furent les perdants de cette innovation.

Mais les effets du téléphone portable ont été bien plus faibles dans d’autres parties du monde, comme dans l’Uttar Pradesh et dans le Rajasthan en Inde, où le manque de routes et d’infrastructures de stockage ont empêché les fermiers de tirer profit de l’information sur les différences de prix. Un petit fermier à Allahabad a remarqué que l’information sur les prix pratiqués ailleurs qu’il pouvait obtenir à partir de son téléphone n’était pas pertinente pour lui, puisqu’il n’y avait aucune route pour se rendre à l’endroit en question. Dans ce cas, l’innovation était peu utile, à cause d’un manque d’investissement public dans les infrastructures nécessaires.

De même, quand les téléphones portables sont arrivés au Niger, en Afrique de l’Ouest, les fermiers manquaient de moyens pour transporter le niébé et les autres récoltes vers des marchés alternatifs, de telle sorte que ce sont les marchands qui transportaient les biens qui ont tiré la plupart des bénéfices. Les pêcheurs n’ont pas rencontré ce problème parce que les bateaux de pêche étaient aussi des moyens de transport, ce qui leur a permis de choisir entre les marchés.

Dans cette unité, nous allons montrer comment des concepts économiques peuvent à la fois expliquer les mesures prises par le gouvernement sud-africain afin de favoriser l’accès aux traitements contre le SIDA, le conflit causé par ces politiques et les effets contrastés des téléphones portables sur les pêcheurs du Kerala et les fermiers d’autres États indiens.

Pour comprendre l’innovation, oubliez l’image de l’inventeur excentrique, isolé, créant une meilleure souricière et devenant riche, récompensé par le bénéfice de son inspiration pour la société. L’innovation n’est pas un événement ponctuel causé par un éclair de génie. Pensez plutôt que :

- L’innovation est un processus : c’est une source fondamentale de changement dans nos vies, elles-mêmes en changement constant.

- L’innovation est aussi systémique : elle connecte des réseaux d’usagers, d’entreprises privées, d’individus et d’organismes publics.

Dans les deux prochaines sections, nous étudierons l’innovation comme processus et comme système.

Exercice 21.1 Brevets et innovation dans l’industrie pharmaceutique

- Selon Scherer dans la vidéo « Économiste en Action » , quelles sont les caractéristiques fondamentales du marché pharmaceutique qui le distinguent des autres marchés ?

- D’après la vidéo, qu’est-ce qui empêchait de rendre accessible le même médicament aussi bien dans les pays riches que dans les pays pauvres et comment ce problème a-t-il été résolu ?

21.1 Le processus d’innovation : invention et diffusion

- innovation

- Le processus d’invention et de diffusion dans son ensemble.

- invention

- Le développement de nouvelles méthodes de production et de nouveaux produits.

- diffusion

- La diffusion de l’invention dans l’économie. Voir également : écart de diffusion.

- innovation de procédé

- Une innovation qui permet à un bien ou service d’être produit à un coût moins élevé que ses concurrents.

- innovation de produit

- Une innovation qui produit un nouveau bien ou service à un coût qui attirera des acheteurs.

Commençons par quelques nouveaux termes. Nous utilisons le mot innovation pour désigner aussi bien le développement de nouvelles méthodes de production et de nouveaux produits (invention) que la diffusion de l’invention dans l’économie (diffusion). Une entreprise innovante peut produire un bien ou un service à un coût plus faible que ses concurrents ou un nouveau bien à un coût qui attirera les acheteurs. Le premier est appelé une innovation de procédé, le second une innovation de produit.

Invention et innovation

Le terme descriptif invention est parfois réservé aux découvertes majeures, mais nous l’utilisons pour désigner :

L’innovation radicale

L’innovation radicale introduit une technologie ou une idée entièrement nouvelle, qui n’était pas disponible jusqu’à présent. L’invention de la lampe à incandescence (produisant de la lumière en faisant passer de l’électricité dans un filament) a été une avancée majeure par rapport à la lumière produite en brûlant de l’huile ou du kérosène. Le format MP3 a permis la compression de la musique de manière à permettre un stockage facile sur des disques durs et de la transmettre via Internet, offrant ainsi une manière sensiblement différente des CD ou vinyles de stocker de la musique.

L’innovation incrémentale

Elle améliore un produit ou procédé existant, de manière cumulative. Après qu’Edison et Swan eurent breveté leurs conceptions des ampoules à lampe incandescente en 1880 et commencé à travailler ensemble en 1883, les améliorations successives du filament générant la lumière ont été des innovations incrémentales dans l’éclairage. Vous avez déjà découvert l’amélioration incrémentale de la machine à tisser (spinning jenny) – l’une des inventions majeures de la Révolution industrielle – dotée initialement de seulement huit broches pour finir par en avoir plusieurs centaines.5 6

Dans les précédentes unités, vous avez déjà étudié plusieurs des concepts utiles à l’étude de l’innovation. Ils sont répertoriés dans la Figure 21.1 et vous les rencontrerez de nouveau tout au long de cette unité. Avant de continuer, assurez-vous de comprendre ces concepts.

| Concepts | Dans les unités précédentes |

|---|---|

| Rentes d’innovation | 1, 2 |

| Externalités et bien publics | 4, 12 |

| Interactions stratégiques | 4, 5, 6 |

| Droits de propriété (incluant la propriété intellectuelle) | 1, 2, 5, 12 |

| Économies d’échelle | 7 |

| Compléments et substituts | 7, 16 |

| Gains mutuels et conflits sur leur répartition | 5 |

| Destruction créatrice | 2, 16 |

| Institutions et normes sociales | 4, 5, 16 |

Figure 21.1 Concepts relatifs à l’innovation déjà étudiés.

- rentes d’innovation

- Surplus de profits par rapport au coût d’opportunité du capital qu’un innovateur génère en introduisant une nouvelle technologie, structure organisationnelle ou stratégie de marketing. Connu également sous le terme : rentes schumpétériennes.

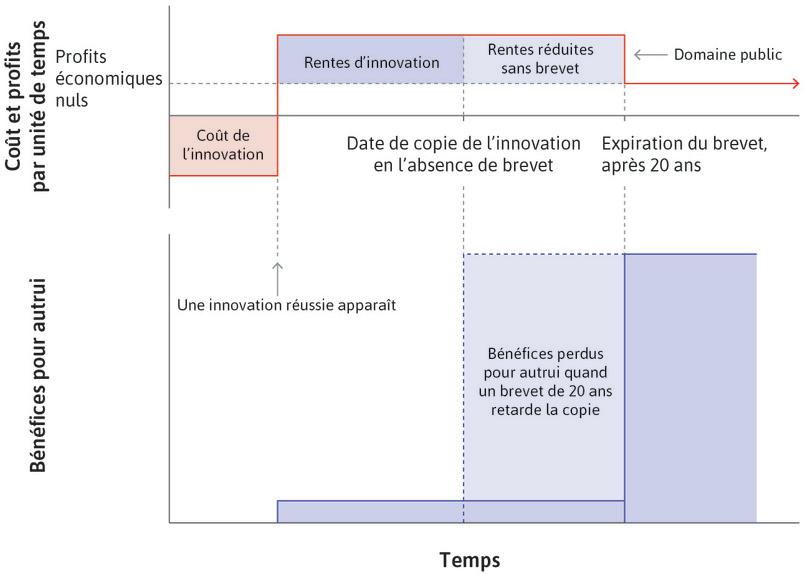

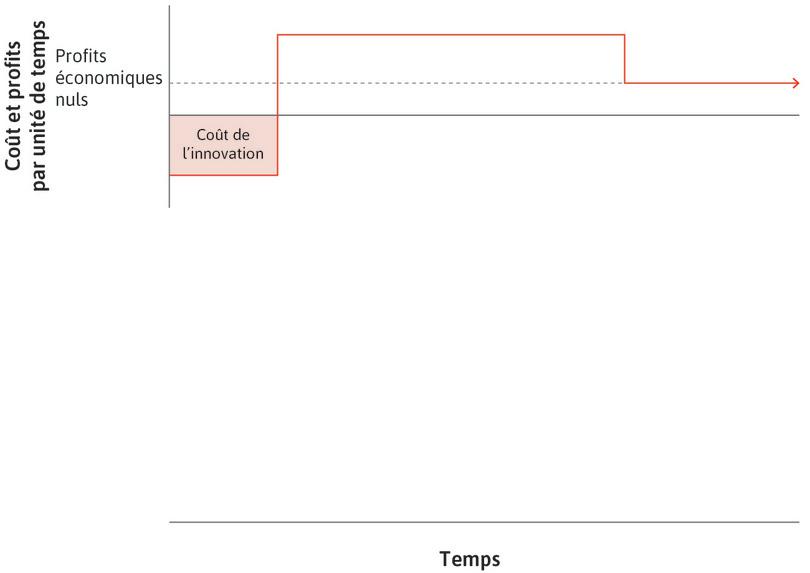

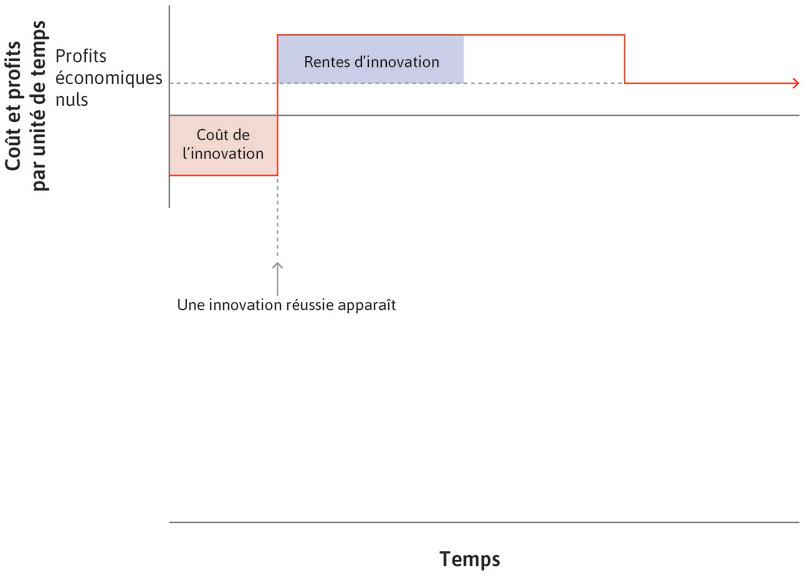

Rappelez vous que, d’après l’Unité 2, au prix en vigueur, une entreprise qui introduit une innovation réussie obtient un profit supérieur à celui des autres entreprises, c’est ce qu’on appelle une rente d’innovation. Sur la Figure 21.2, on a représenté les coûts de recherche, de développement et de déploiement d’une innovation ainsi que la rente d’innovation (profits supérieurs au coût d’opportunité du capital) associée à une même invention fructueuse.

Diffusion

La perspective de ces rentes d’innovation entraîne d’autres acteurs à essayer de copier l’invention. S’ils réussissent, les rentes d’innovation temporaires finissent par être dissoutes par la concurrence. À l’issue du processus d’imitation, l’innovateur initial reçoit uniquement de quoi couvrir le coût d’opportunité du capital, ramenant les profits économiques à zéro.

Les derniers arrivés peuvent aussi être poussés à adopter l’innovation car les prix plus faibles qui résultent d’une large adoption des nouvelles méthodes menacent de faillite ceux qui conservent l’ancienne technologie. Une entreprise qui n’innove pas fera des profits économiques négatifs, c’est-à-dire que ses recettes ne seront pas suffisantes pour couvrir le coût d’opportunité du capital. La carotte et le bâton, à travers la promesse de rentes d’innovation et la menace de faillite si l’entreprise échoue face aux autres innovateurs, se sont révélés être une force puissante pour réduire la quantité de travail nécessaire à la production des biens et services, augmentant ainsi nos niveaux de vie.

Figure 21.2 Coûts et rentes associés à l’innovation.

- technologies à usage général

- Avancées technologiques ayant des applications à de nombreux secteurs, qui peuvent rapidement être améliorées et engendrent d’autres innovations. Les technologies de l’information et de la communication (TIC) et l’électricité sont deux exemples classiques.

Bien qu’il y ait eu des inventions tout au long de l’Histoire, l’accélération du processus d’innovation a commencé en Angleterre vers 1750 (comme nous l’avons vu dans l’Unité 2), avec de nouvelles technologies majeures introduites dans le textile, l’énergie et les transports. Cela ne s’est pas arrêté avec la Révolution industrielle. De nouvelles technologies importantes ayant des applications dans de nombreuses industries, telles que la machine à vapeur, l’électricité et les transports (canaux, chemins de fer, automobiles, avions), sont appelées technologies à usage général.

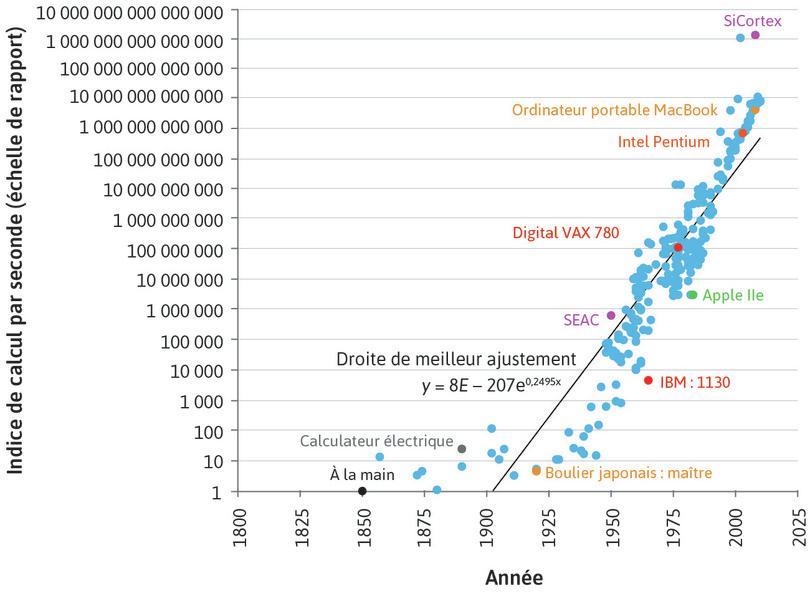

William Nordhaus, un économiste dont l’analyse du taux d’actualisation appliqué aux problèmes environnementaux vous a été présentée dans l’Unité 20, a estimé la vitesse de calcul en utilisant un indice prenant la valeur 1 pour la vitesse de calcul à la main (comme diviser un nombre par un autre). Par exemple, en 1920, un maître japonais utilisant un abaque pouvait réaliser des calculs 4,5 fois plus rapidement que ne pouvait le faire à la main une personne compétente en mathématiques. Cette différence a probablement été constante pendant des siècles, car l’abaque est un instrument de calcul ancien.

Cependant, aux alentours de 1940, la vitesse de calcul s’est envolée. L’IBM 1130 introduit en 1965 était 4 520 fois plus rapide que le calcul à la main (et comme vous pouvez le voir, il est en dessous de la droite de régression pour les données à partir de 1920).

Figure 21.3 Innovation en puissance de calcul : indice de vitesse de calcul. Certains exemples spécifiques sont indiqués en couleur et labellisés.

William D. Nordhaus. 2007. ‘Two Centuries of Productivity Growth in Computing’. The Journal of Economic History 67 (01), Indice mis à jour en 2010.

- système d’innovation

- Les relations entre les entreprises privées, les gouvernements, les institutions éducatives, les scientifiques individuels et les autres acteurs impliqués dans l’invention, la modification et la diffusion de nouvelles technologies, et la façon dont ces interactions sociales sont régies par une combinaison de lois, de politiques publiques, de connaissances et de normes sociales en vigueur.

L’entrée la plus récente sur la Figure 21.3, le super-ordinateur SiCortex, réalise un milliard de calculs à la seconde. C’est plus qu’un quadrillion (comptez les zéros) de fois plus rapide que vous et c’est bien au-dessus de la droite de régression pour les données à partir de 1920 : le processus ne semble donc pas ralentir.

Mais comme l’encadré « Quand les économistes ne sont pas d’accord » l’indique, les ingénieurs et les économistes ne sont pas d’accord sur le fait de savoir si les améliorations de calcul ou d’autres technologies vont se poursuivre à la vitesse donnée par le graphique de Nordhaus ou si elles vont retourner au rythme plus modeste qui a prévalu sur une bien plus longue période.7

La ligne discontinue sur la Figure 21.2 illustre une théorie simple de l’innovation et de la diffusion du progrès technique. Elle éclaire la manière dont les rentes d’innovation, les coûts d’innovation et la copie d’innovations sont reliés du point de vue de l’entreprise ou de l’individu qui veut développer un nouveau produit ou procédé.

Pour comprendre ce processus, nous devons comprendre les déterminants des inventions, la manière dont les coûts et les rentes sont fixés et le moment auquel le processus de copie prend place. Il nous faut donc aller au-delà du point de vue de l’entreprise unique de la Figure 21.2, et envisager l’innovation comme le résultat d’interactions entre les entreprises, l’État, les institutions éducatives et beaucoup d’autres acteurs présents au sein du système d’innovation.

Quand les économistes ne sont pas d’accord La fin de la révolution technologique permanente ?

Nous avons commencé l’Unité 1 avec la Révolution industrielle, la révolution capitaliste et la crosse de hockey de l’histoire montrant le progrès technologique rapide. Dans l’Unité 2, nous avons expliqué comment ces avancées se sont traduites par des améliorations du bien-être. Et nous venons de voir la vitesse impressionnante (et potentiellement même croissante) à laquelle les technologies de calcul ont évolué.

Dans l’Unité 16, nous avons étudié la tendance de long terme de l’économie à produire davantage de services par rapport aux biens. Si la productivité dans les services croît plus lentement que la productivité industrielle, la transition des biens vers les services réduit la croissance de la productivité globale dans l’économie.

Cela va-t-il limiter la capacité du progrès technique à augmenter la productivité du travail au rythme qui a prévalu depuis la Révolution industrielle et en particulier pendant l’Âge d’or du capitalisme ? Il semble pertinent de commencer cette unité par le désaccord des économistes s’agissant de la fin de la révolution technologique « permanente ».

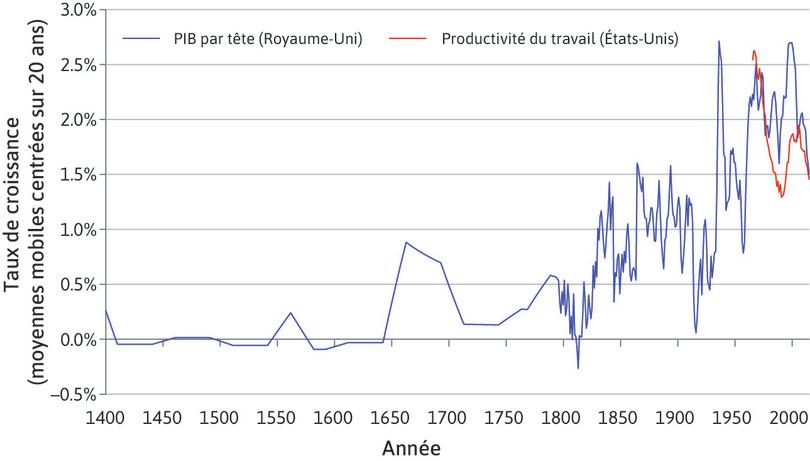

![Taux de croissance de la productivité sur le long terme (1400–2013)]()

Figure 21.4 Taux de croissance de la productivité sur le long terme (1400–2013).

Jutta Bolt and Jan Juiten van Zanden. 2013. ‘The First Update of the Maddison Project Re-Estimating Growth Before 1820.’ Maddison-Project Working Paper WP-4, January. Broadberry, Stephen. 2013. ‘Accounting for the Great Divergence.’ London School of Economics and Political Science. The Conference Board. 2015. Total Economy Database..

La Figure 21.4 présente les meilleures données disponibles sur les progrès de la productivité du travail au Royaume-Uni depuis 1400 et également aux États-Unis pour la période durant laquelle les États-Unis étaient le leader mondial dans le domaine technologique. Robert Gordon, un économiste spécialiste de la croissance et de la productivité, a beaucoup écrit sur la croissance de la productivité et ses effets, en particulier dans le premier chapitre de son livre The Rise and Fall of American Growth. Il mit en évidence le déclin du taux de croissance de la productivité à la fin de la période présentée sur le graphique.

Gordon pense que la période de croissance rapide de la première moitié du 20e siècle est révolue et qu’une croissance plus faible nous attend. Au contraire, Erik Brynjolfsson et Andrew McAfee, tous deux économistes, affirment que la technologie numérique marque le commencement d’un « deuxième âge des machines ». Dans une vidéo de la télévision suisse et sa seconde partie, ils présentent leur point de vue.

Exercice 21.2 La révolution technologique permanente

Utilisez toutes les sources ci-dessous, ainsi que l’article du New York Times de Thomas Edsall (« Boom or Gloom ») et celui de Lee Koromoki dans le PBS Newshour « Are the best days of the U.S. economy over » pour répondre aux questions suivantes :

- Selon Gordon, Brynjolfsson et McAfee, quels sont les facteurs autres que l’innovation technologique qui ont un effet sur le taux de croissance du PIB par tête ? Pour quelle raison les innovations d’aujourd’hui pourraient prendre du temps pour se traduire sur le taux de croissance de l’économie ?

- Évaluez dans quelle mesure la croissance du PIB par tête mesure l’effet de l’innovation ? Suggérez d’autres approches pour mesurer les effets de l’innovation.

- Selon Brynjolfsson et McAfee, comment le progrès technologique affecte-t-il les inégalités ? Utilisez les données et modèles des Unités 16 et 19 pour établir si vous êtes d’accord avec l’analyse par Brynjolfsson et McAfeee de la relation entre progrès technique et inégalités.

- Dans cette unité, nous discutons comment les politiques publiques et les institutions peuvent aider le processus d’innovation. Comment les politiques publiques et les institutions peuvent-elles aussi aider l’économie à s’ajuster aux effets de l’innovation ?

Question 21.1 Choisissez la ou les bonnes réponses

Laquelle de ces affirmations concernant l’innovation est correcte ?

- La diffusion de l’invention fait aussi partie de l’innovation.

- Il s’agit de l’innovation de processus.

- Il s’agit de l’innovation de produit.

- C’est la définition de l’innovation.

21.2 Systèmes d’innovation

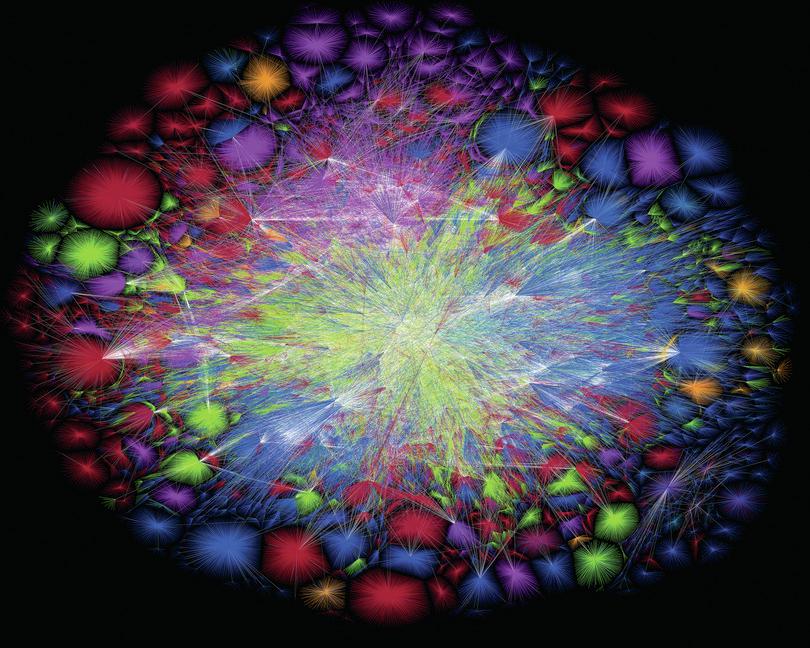

Les activités innovantes ne sont pas réparties équitablement dans le monde, ni même au sein d’un pays. Pensez par exemple à la Silicon Valley en Californie, qui était à l’origine une région agricole paisible nichée dans la Santa Clara Valley. La Silicon Valley a obtenu son surnom quand des entreprises à forte croissance spécialisées dans l’informatique et la conception de semi-conducteurs s’y sont établies, plus tard rejointes par des innovateurs en biotechnologies. En 2010, dans une seule zone postale américaine (code ZIP 95054) au centre de la Silicon Valley, 20 000 brevets étaient enregistrés. Les avocats spécialistes des brevets se regroupent dans cette partie de Santa Clara. Si cette petite zone de 16,2 km2 était un pays, elle aurait été classée à la 17e place mondiale en matière de brevets en 2010.8

La multiplication des brevets dans la Silicon Valley est une illustration du volume de sa production qu’on appelle la connaissance codifiée, c’est-à-dire la connaissance qui peut être écrite. Cependant, la plupart des connaissances produites ne peuvent pas être écrites, ou du moins pas exactement. Ces connaissances non codifiables sont appelées connaissances tacites.

La différence entre connaissance codifiée et connaissance tacite peut être illustrée de la manière suivante : la recette pour un gâteau peut être écrite et donc constitue de la connaissance codifiée, mais être capable de lire la recette et de la suivre exactement ne vous donnera pas la réputation d’être un cuisinier extraordinaire. En revanche, la connaissance tacite d’un chef exceptionnel n’est pas quelque chose que vous pourrez facilement écrire dans un livre.

- connaissance codifiée

- Connaissance qui peut être écrite sous une forme qui permet sa compréhension par des tiers et est reproductible, comme la formule chimique d’un médicament. Voir également : connaissance tacite.

- connaissance tacite

- Connaissance faite de jugements, de savoir-faire et des autres compétences des individus participant au processus d’innovation. Ce type de connaissance ne peut pas être précisément écrit. Voir également : connaissance codifiée.

L’importance de la connaissance tacite est démontrée par la destruction et la ré-émergence de l’industrie chimique allemande. Après la Première Guerre mondiale, et de nouveau après la Seconde Guerre mondiale, les entreprises chimiques allemandes ont vu leurs usines en Allemagne détruites et leurs locaux aux États-Unis et en Grande-Bretagne expropriés. Il leur resta uniquement le personnel essentiel.

Si toute la connaissance nécessaire pour bâtir une industrie chimique moderne était codifiée, il n’y aurait pas eu de raison particulière pour que l’Allemagne retrouve sa position de leader de ce domaine. N’importe quel pays doté de nombreux scientifiques et ingénieurs auraient pu créer l’industrie en utilisant la connaissance codifiée disponible, un peu comme un cuisinier suivant une recette. En utilisant leur savoir-faire et leur expérience (leur connaissance tacite), les entreprises allemandes ont cependant réussi à retrouver des positions dominantes sur certains marchés.

La Silicon Valley est aussi bien reconnue pour sa connaissance tacite que pour sa connaissance codifiée brevetée. Cette concentration extraordinaire d’entreprises innovantes reflète l’importance des externalités et des biens publics dans la production et l’application de nouvelles technologies. Les deux mots « Silicon Valley » ne désignent plus seulement un endroit ; ils représentent maintenant une manière particulière de susciter l’innovation. La Silicon Valley est désormais associée à un système d’innovation.

Un système d’innovation inclut aussi bien les institutions légales qui protègent la connaissance codifiée et régissent la facilité avec laquelle les détenteurs de connaissance tacite se déplacent entre entreprises que les institutions financières, telles que les fonds de capital-risque, les banques et les entreprises technologiques, qui vont financer des projets visant à commercialiser des inventions.

Des pays différents offrent des systèmes d’innovation différents, qui évoluent souvent avec les domaines dans lesquels ces pays se spécialisent. Par exemple, l’innovation radicale est plus présente aux États-Unis, où les travailleurs peuvent facilement se déplacer entre les entreprises et où le capital-risque est très développé, tandis que l’innovation incrémentale est plus présente en Allemagne, où les liens des travailleurs avec leurs entreprises sont plus forts et où le financement de l’innovation se fait davantage via des profits non redistribués et les banques que via des fonds de capital-risque.

- clauses contractuelles de non-concurrence

- Un contrat de travail incluant une disposition ou un accord interdisant au salarié de quitter son entreprise pour rejoindre un concurrent. Cela peut réduire l’option de réserve du travailleur, diminuant le salaire que l’employeur a besoin de lui payer.

Même au sein des États-Unis, la Silicon Valley était une exception. Pendant les années 1960, la Silicon Valley n’était qu’un petit joueur de l’industrie technologique comparée à la concentration autour de la Route 128, près de Boston (Massachusetts), qui bénéficiait de la proximité de Harvard et du MIT. Mais la Route 128 différait de la Silicon Valley sur des points importants, comme l’usage des clauses de non-concurrence dans les contrats, qui interdisaient à quiconque quittant une entreprise d’être embauché dans une entreprise concurrente, afin de protéger l’innovation de l’entreprise :

- L’État du Massachusetts faisait appliquer des clauses de non-concurrence : cela a ainsi limité la mobilité inter-entreprises et le partage d’information qui aurait pu en découler.

- L’État de Californie a choisi de prendre la direction opposée : il a interdit les clauses de non-concurrence, en stipulant que « tout contrat selon lequel quiconque est empêché d’exercer un métier, une profession ou un commerce légal [était] […] nul ». La rotation des ingénieurs entre les entreprises de la Silicon Valley a ainsi soutenu la diffusion rapide des nouvelles connaissances entre ces entreprises.

Le système d’innovation de la Silicon Valley

Pourquoi l’innovation est-elle concentrée dans la Silicon Valley ? Les institutions et les incitations se renforcent mutuellement pour produire un cluster d’innovation radicale. Le modèle de la Silicon Valley est un modèle d’entrepreneurs, d’investisseurs et d’employés très mobiles reliés au sein d’une petite aire géographique et soutenus par les institutions éducatives et par l’État.9 10

Le système de la Silicon Valley est caractérisé par :

- Des entreprises innovantes : la plupart des innovations apparaissent dans des entreprises spécialisées dans la production de nouvelles méthodes ou produits (jeunes entreprises innovantes ou start-ups), plutôt que dans des entreprises existantes produisant des biens et des services.

- D’autres institutions innovantes : dans le cadre d’un partenariat noué au début du 20e siècle, deux universités, l’une publique (université de Californie à Berkeley), l’autre privée (université Stanford), travaillent en lien étroit avec des entreprises pour commercialiser des innovations. Un parc industriel a été établi en 1951 à Stanford avec des entreprises majeures telles que General Electric, IBM et Hewlett Packard. Des laboratoires de R&D publics, privés ou universitaires sont situés dans la Vallée, comme le centre de R&D de Walmart, le géant des supermarchés.

- L’État : la recherche militaire en électronique et en physique des hautes énergies, commençant lors de la préparation à la Seconde Guerre mondiale, était financée par les universités et les entreprises privées de la région. Pendant la Guerre Froide (de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu’aux années 1990), cela a continué avec Lockheed Missiles and Space, le plus gros employeur de la Vallée. Un changement législatif en 1980, le Bayh-Dole Act, a permis aux universités de devenir propriétaires de leurs résultats et de les commercialiser, même en cas d’aide financière accordée par le gouvernement fédéral. Cela attira des investisseurs privés dans le réseau.

- Des normes sociales : une norme sociale favorisant les comportements à risque élevé et fort rendement – qui, pour certains, trouve son origine dans le déferlement au 19e siècle en Californie de spéculateurs en quête d’or – soutient une culture d’entrepreneuriat en série. Les innovateurs qui échouent peuvent recommencer avec une nouvelle idée. Des taux de faillite élevés et d’autres facteurs favorisant une mobilité des employés inter-entreprise permettent de diffuser la connaissance tacite acquise dans une entreprise entre les autres entreprises. Certains en ont conclu que le partage fortuit de l’information entre les entreprises était la clé du succès de la Silicon Valley.

- Finance : les entrepreneurs présentent leur projet à des investisseurs en capital-risque à un stade assez précoce. Quand ceux-ci décident d’investir et de prendre une participation substantielle dans le capital de l’entreprise, généralement pour une période de douze à dix-huit mois, cela crée une incitation forte pour la start-up à croître rapidement et, en cas de succès, cela signifie que l’investisseur en capital-risque peut se retirer avec un taux de profit élevé. Le modèle de création d’une start-up est un cycle rapide de présentation d’une idée d’entreprise fondée sur la commercialisation d’une invention à des investisseurs, suivie par le recrutement d’employés clés (souvent avec des rémunérations indexées sur la valeur de l’entreprise une fois vendue), la croissance du marché et la recherche de nouveaux financements. Les fondateurs, investisseurs et employés ont tous conscience que l’échec est probable. Les investisseurs réalisent néanmoins des bénéfices. Les rares investissements à succès produisent des rendements importants qui compensent les nombreuses pertes.

Le système d’innovation allemand

L’innovation aux États-Unis est concentrée dans les industries dont les brevets se réfèrent massivement à des articles scientifiques. C’est un indicateur d’innovation radicale. Au contraire, les industries allemandes ayant une forte réussite à l’exportation reposent sur une innovation incrémentale, où les brevets citent beaucoup moins d’articles scientifiques et où la connaissance tacite tend à être plus importante. Les réseaux sont également cruciaux pour le système d’innovation allemand, mais ils fonctionnent différemment de ceux qui sont à l’œuvre dans la Silicon Valley. Comme la Silicon Valley, l’innovation est concentrée géographiquement, avec des centres autour de Munich et Stuttgart en Allemagne du sud-ouest.

Le système allemand est caractérisé par :

Lisez l’introduction de : Peter A. Hall and David Soskice. 2001. Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage. New York, NY: Oxford University Press.

- Des entreprises innovantes : l’innovation incrémentale apparaît dans les grandes et moyennes entreprises à longue durée de vie en Allemagne et repose sur des relations de long terme entre employeurs et travailleurs, entre entreprises et banques et entre entreprises liées à la fois par des relations de production et par des liens de contrôle et de propriété. Pour réussir à introduire une nouvelle technologie, les entreprises font face à de nombreux problèmes de coordination, que des relations de coopération aussi bien que de concurrence avec les employés, les autres entreprises et les banques aident souvent à résoudre.

- Un État : l’État soutient la formation de travailleurs très qualifiés à travers un système d’apprentissage, supervisé par les branches industrielles. Ce système réduit les coûts de formation pour les entreprises et garantit une formation de haute qualité. Les apprentis y contribuent en acceptant de faibles salaires pendant leur formation. Les grandes entreprises sont obligées d’avoir des conseils élus pour représenter les travailleurs dans les négociations avec les dirigeants. Ils aident à trouver les moyens d’exploiter tous les gains mutuels et de distribuer ces gains d’une manière acceptable pour tous.

- Des innovateurs : des travailleurs qualifiés sont nécessaires pour l’introduction réussie d’innovations de procédé et de produit. Pour rendre cela possible, les jeunes gens doivent être assurés d’un emploi de longue durée à salaire élevé avant de vouloir s’engager dans des apprentissages de plusieurs années. De même, les travailleurs qui produisent des innovations qui pourraient aboutir à des suppressions d’emploi doivent être assurés qu’ils ne vont pas perdre leur emploi en conséquence. Le système d’apprentissage résout ces problèmes de bien des manières. Comme cela a été mentionné précédemment, l’État soutient et subventionne des apprentissages de haute qualité. Ces formations sont également certifiées. Cela assure aux apprentis que leurs compétences ont de la valeur hors de leur entreprise, améliorant alors leur position de réserve en cas de perte d’emploi et aidant à garantir des salaires élevés tant que l’emploi est conservé.

- Des normes sociales : l’innovation incrémentale (par exemple, dans l’industrie automobile) requiert des standards communs à un secteur afin de rendre les transferts de technologie plus faciles. Les relations de long terme et l’existence de participations croisées entre entreprises sont essentielles pour faciliter les transferts de technologie, parce que les contrats de travail longs rendent bien moins communs les transferts de technologie qui ont lieu quand les travailleurs passent d’une entreprise à l’autre, comme dans la Silicon Valley. De même, la garantie que les travailleurs bien formés d’une entreprise ne seront pas recrutés agressivement par les autres entreprises n’est pas légale, mais maintenue par des normes qui sont largement respectées par des entreprises qui par ailleurs sont en forte concurrence entre elles.

- Finance : le système de propriété des grandes entreprises allemandes est très différent de celui en place aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Les rachats sont plus faciles aux États-Unis ou au Royaume-Uni et permettent de rapides changements dans l’utilisation des actifs d’une entreprise. C’est parce que la propriété des entreprises est beaucoup plus concentrée en Allemagne qu’il est virtuellement impossible qu’un rachat hostile (c’est-à-dire auquel s’opposerait la direction) se produise. Ainsi, cela permet de construire des collaborations technologiques de long terme entre entreprises et de définir plus facilement des normes sectorielles. Le financement de l’innovation en Allemagne provient de l’autofinancement (profits non distribués aux actionnaires) et des prêts bancaires. Le financement de long terme donne une assurance aux apprentis qui investissent dans l’acquisition de compétences spécifiques à l’entreprise, ainsi qu’aux autres entreprises qui investissent dans des développements technologiques connexes.

La Figure 21.5 compare les deux systèmes. Tous deux ont du succès, mais de manière différente. Les entreprises de la Silicon Valley dominent les technologies numériques (TIC) importantes associées aux technologies à usage général les plus récentes, alors que les entreprises allemandes qui forment leur système d’innovation particulier ont réussi à maintenir bien plus d’emplois bien payés dans l’industrie, en dépit de la concurrence, par rapport aux États-Unis ou à n’importe quel pays en dehors d’Asie orientale.

| Silicon Valley | Système d’innovation allemand | |

|---|---|---|

| Innovation | Rarement codifiée, notamment dans les TIC | Tacite et incrémentale, notamment dans les biens d’équipement et les équipements de transports |

| Entreprises innovantes | Spécialistes de l’innovation entrepreneuriale | Entreprises industrielles ou autres, solidement établies |

| Interventions publiques | Contrats militaires, enseignement supérieur | Subventions à la formation des travailleurs |

| Innovateurs | Ingénieurs, scientifiques, universités | Travailleurs qualifiés et ingénieurs |

| Normes sociales | Concurrence, prise de risque | Coopération, partage de risque |

| Système financier | Capital-risque | Prêts bancaires, autofinancement |

| Droits de propriété | Importance considérable des brevets | Les formes de protection autres que les brevets sont plus importantes |

Figure 21.5 Deux systèmes d’innovation : Silicon Valley et Allemagne.

Économie des systèmes d’innovation

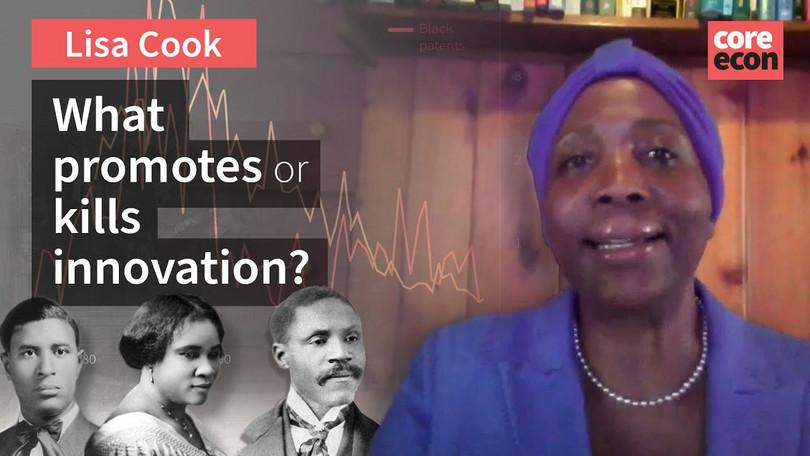

Une innovation efficace peut contribuer à augmenter les niveaux de vie, en augmentant l’ensemble des produits disponibles pour les consommateurs et en réduisant le prix de produits existants. Cependant, de nombreux pays connaissent des difficultés à innover. L’économiste Lisa Cook, de l’Université d’État du Michigan, se demande pourquoi la transition vers le capitalisme en Russie dans les années 1990 n’a pas déclenché une vague d’innovation. Elle documente les inventions de la fin du 19e siècle apportées par des inventeurs afro-américains, notamment des masques à gaz, des feux de circulation et de la technologie des ampoules électriques. Elle explique comment cette vague d’innovations a été interrompue par une vague d’attaques et de violence collective anti-Noirs. Ses observations des conditions politiques et économiques dans lesquelles l’innovation peut prospérer sont pertinentes pour comprendre les grandes différences qui existent aujourd’hui à travers le monde quant au degré d’innovation.

Comparez le niveau d’innovation dans les économies capitalistes au niveau d’innovation dans les économies planifiées de l’Union soviétique et de ses alliés pendant le 20e siècle. Dans une liste de 111 innovations majeures en matière de produits et de procédés non militaires entre 1917 et 1998, une seule – le caoutchouc synthétique – provient des pays du bloc soviétique. Les chercheurs ont suggéré qu’un facteur important ayant contribué à l’effondrement des économies planifiées soviétiques fut l’érosion de la légitimité du pouvoir du parti communiste due à son échec en matière d’innovation concernant les biens de consommation.11

Les systèmes d’innovation capitalistes à succès de la Silicon Valley et de l’Allemagne ont deux choses en commun :

- Le système d’innovation n’est pas fondé sur la créativité individuelle : une seule entreprise ou un seul inventeur dépend des relations entre tous les acteurs – propriétaires, employés, gouvernements et sources de financement. Les régions ne disposant pas de ces réseaux de soutien réussissent moins à innover ;

- Il y a tout à la fois une main qui guide et une « main invisible » : les systèmes d’innovation à succès supposent une recherche concurrentielle du profit entre individus et entreprises, mais l’État joue aussi un rôle essentiel – les contrats militaires dans la Silicon Valley ou la formation des travailleurs en Allemagne, par exemple.

Dans les trois prochaines sections, nous allons explorer les trois aspects de l’invention et de la diffusion qui font de l’innovation un défi pour les politiques publiques. Nous verrons aussi pourquoi il a été si difficile pour certaines régions de reproduire les systèmes d’innovation de la Silicon Valley ou de l’Allemagne.

- effet externe

- Un effet positif ou négatif d’une production, consommation ou d’une autre décision économique sur un autre individu ou plusieurs, qui n’est pas spécifié comme actif ou passif dans un contrat. L’effet est dit externe car l’effet en question est extérieur au contrat. Connu également sous le terme : externalité. Voir également : contrat incomplet, défaillance du marché, bénéfice externe, coût externe.

- bien public

- Un bien dont l’usage par un individu ne limite pas sa disponibilité pour les autres. Connu également sous le terme : bien non rival. Voir également : bien public non exclusif, bien artificiellement rare.

- économies d’échelle

- C’est le cas lorsque doubler tous les facteurs de production fait plus que doubler le niveau de la production. La forme de la courbe de coût moyen à long terme de l’entreprise dépend non seulement des rendements d’échelle dans la production mais également de l’effet d’échelle sur les prix que l’entreprise paye pour ses facteurs de production. Connu également sous le terme : rendements d’échelle croissants. Voir également : déséconomies d’échelle.

Ces aspects sont :

- Les externalités et le problème de coordination entre innovateurs : l’invention réussie d’une entreprise a presque toujours des effets soit positifs, soit négatifs sur la valeur des investissements des autres entreprises dans le processus d’innovation. Les propriétaires d’une entreprise qui sont uniquement préoccupés par leurs profits ne vont pas réussir à prendre en compte ces externalités.

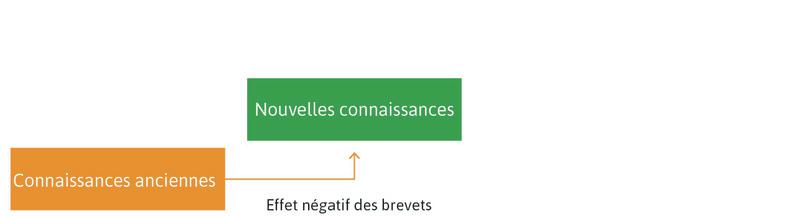

- Les biens publics : l’innovation peut être vue comme la production de connaissances nouvelles par l’usage d’une combinaison de connaissances anciennes et de créativité. Le fait que la plupart des formes de connaissances soient non rivales – les rendre disponibles à un utilisateur supplémentaire ne signifie pas qu’un utilisateur actuel en sera dépossédé – fait du processus d’innovation un processus qui utilise des biens publics pour produire d’autres biens publics.

- Les économies d’échelle et une concurrence où le gagnant remporte tout : ce qui est efficace doit être grand, quand il s’agit d’une économie fondée sur la connaissance. Les coûts moyens diminuent lorsque la quantité de biens ou de services fournis augmente et cela signifie que les entreprises qui entrent les premières sur un marché peuvent souvent conquérir l’ensemble de ce marché, du moins temporairement.

Rappelez-vous que d’après l’Unité 12, ces trois caractéristiques sont toutes sources de défaillances de marché. Laisser simplement la concurrence sur le marché réguler le processus d’innovation ne va en général pas aboutir à un résultat efficace. Ces trois aspects du processus d’innovation représentent ainsi un défi pour les États qui tentent de faire face à ces défaillances de marché. En effet, les pouvoirs publics manquent généralement des informations (ou de la motivation) nécessaires pour développer des politiques publiques appropriées.

Dans ce qui suit, nous commençons avec un modèle permettant d’étudier le problème des externalités et de la coordination entre les innovateurs, et réduit à seulement deux entreprises envisageant d’investir ou non dans des innovations et un gouvernement pouvant intervenir pour aider le processus d’innovation.

Exercice 21.3 Comparaison des systèmes d’innovation

Dans cette unité, nous avons comparé les systèmes d’innovation de la Silicon Valley et de l’Allemagne.

Lequel de ces deux systèmes vous paraît le plus à même d’être introduit et de réussir dans le pays ou la région que vous habitez ? Pourquoi ? (Si vous êtes en Allemagne, le système de la Silicon Valley fonctionnerait-il chez vous ? Si vous êtes en Californie, le système allemand fonctionnerait-il chez vous ?)

Question 21.2 Choisissez la ou les bonnes réponses

Laquelle de ces affirmations concernant les systèmes d’innovation de la Silicon Valley et de l’Allemagne est correcte ?

- Les deux systèmes, bien que très différents, sont tous les deux considérés comme des réussites. Les entreprises de la Silicon Valley dominent les technologies essentielles de l’information et de la communication, tandis que les entreprises allemandes ont réussi à maintenir un niveau bien plus élevé d’emplois industriels bien rémunérés malgré la concurrence mondiale.

- Bien que cette affirmation soit vraie pour la Silicon Valley, les travailleurs en Allemagne sont formés par des années en apprentissage, avec de faibles salaires.

- Comme c’est expliqué dans le texte.

- Le financement de l’innovation en Allemagne vient de l’autofinancement et de prêts bancaires, qui permettent d’investir dans des compétences plus spécifiques à chaque industrie.

21.3 Externalités : compléments, substituts et coordination

- compléments

- Deux biens pour lesquels la hausse du prix de l’un cause une réduction de la quantité demandée de l’autre. Voir également : substituts.

- substituts

- Deux biens pour lesquels la hausse du prix de l’un cause une augmentation de la quantité demandée de l’autre. Voir également : compléments.

Les innovations envisagées par une entreprise vont généralement soit augmenter, soit diminuer le niveau de profit des autres entreprises et affecter leurs choix en termes d’innovation. Pensez simplement à deux entreprises, chacune envisageant des innovations qui sont :

- Complémentaires : la valeur d’une innovation dépend de la présence d’une autre innovation. Les boîtes de conserve furent inventées pour stocker de la nourriture en 1810 par Peter Durand, un marchand britannique et la première usine fabriquant les boîtes de conserve commença la production en 1813. Cependant, les boîtes étaient très difficiles à ouvrir et ne furent pas largement utilisées avant 1858, quand Ezra Warner inventa un ouvre-boîte simple à utiliser.

- Substituables : les deux innovations prises séparément ont une valeur, mais qui diminue quand l’autre innovation a déjà eu lieu. Un bon exemple est celui de la guerre des formats vidéo, pendant les années 1980, entre deux standards concurrents : VHS et Betamax. Les vidéos réalisées avec l’un ne pouvaient pas être lues avec un lecteur fait pour lire l’autre. Betamax de Sony ou VHS de JVC aurait constitué un bon format pour stocker des vidéos sur cassette, mais le lancement simultané des deux technologies a mené à une rivalité coûteuse.

En l’absence de politiques publiques explicites ou de moyens de coordination privés entre les entreprises, les défis posés par des innovations complémentaires ou substituables sont assez différents :

- Quand les innovations potentielles sont complémentaires : elles ne sont pas toujours réalisées malgré un bénéfice social et des profits pour les entreprises si les deux avaient été introduites.

- Quand les innovations potentielles sont substituables : parfois, les deux innovations apparaissent en même temps, alors qu’une seule innovation aurait été plus profitable socialement et économiquement à toutes les entreprises impliquées. La concurrence entre des substituts peut imposer un coût élevé aux deux innovateurs.

Nous pouvons utiliser la théorie des jeux pour comprendre comment deux entreprises potentiellement innovantes interagissent stratégiquement et montrer pourquoi ces différents problèmes surviennent et pourquoi ils peuvent être difficiles à résoudre (il serait peut-être préférable que vous revoyiez l’introduction à la théorie des jeux de l’Unité 4).

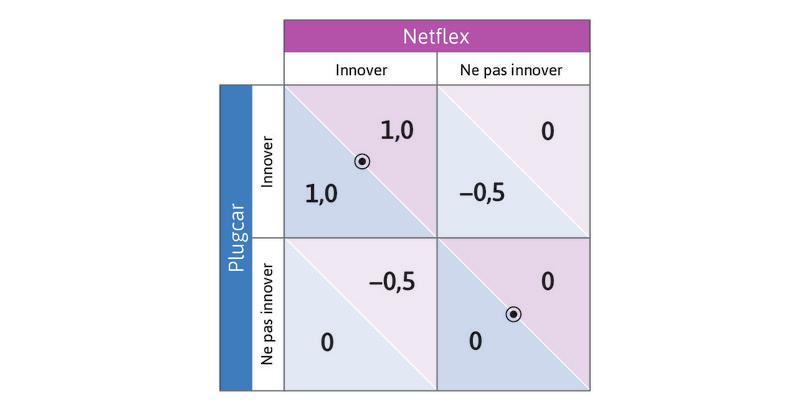

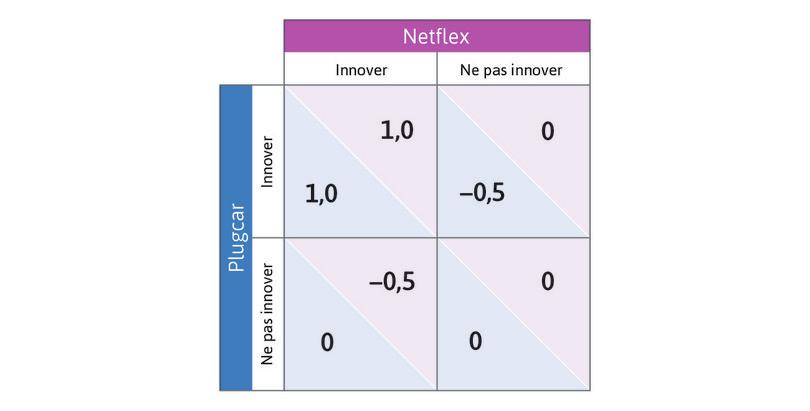

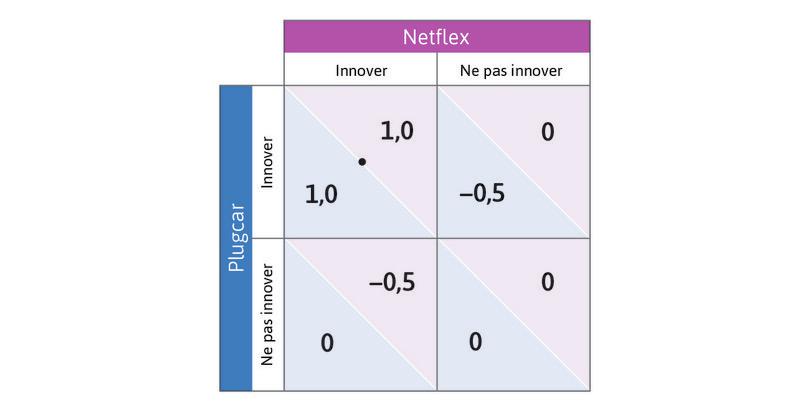

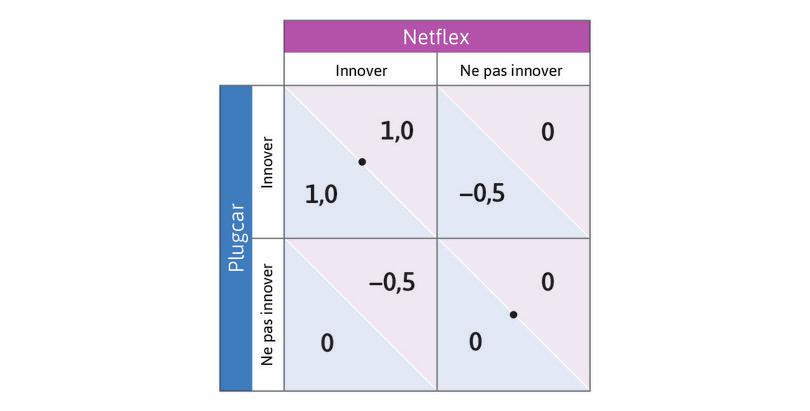

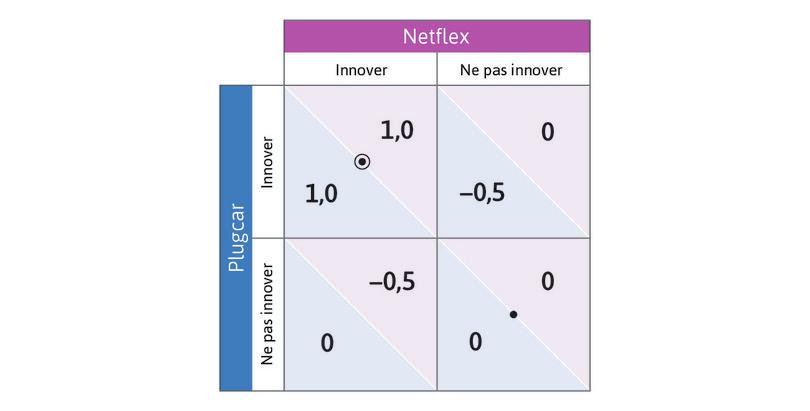

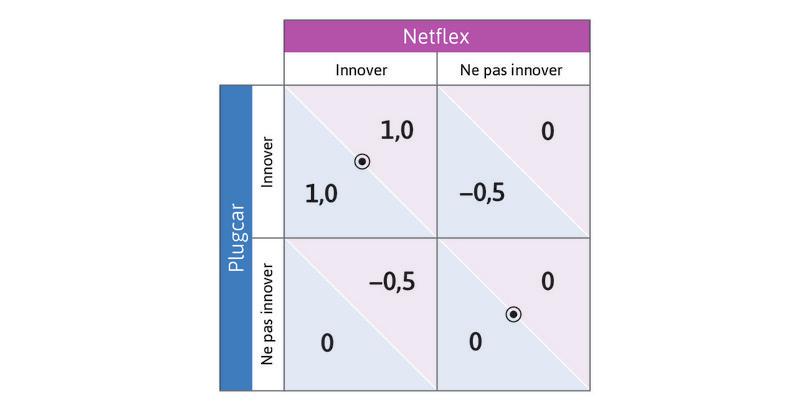

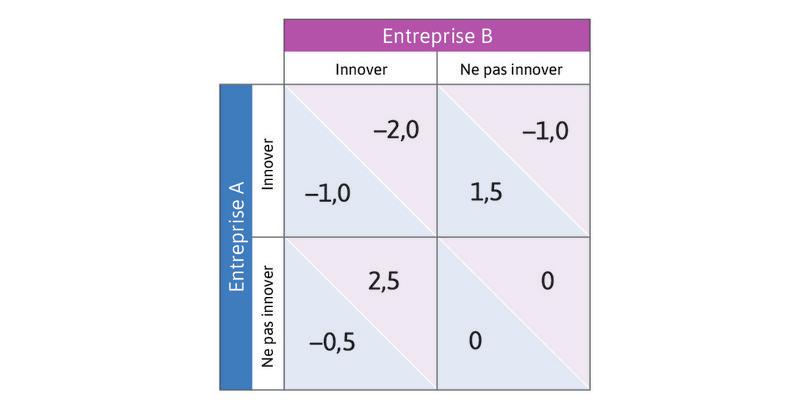

Innovations complémentaires

Imaginez deux entreprises hypothétiques : Plugcar, qui hésite à développer une nouvelle voiture électrique, et Netflex, qui compare les coûts et les bénéfices estimés suite à un investissement dans un réseau mobile d’échanges de batteries. Comme précédemment, la présence de Netflex donne plus de valeur à la décision de Plugcar, et vice versa, de telle sorte qu’elles sont complémentaires. Elles vont prendre leurs décisions (innover ou ne pas innover) indépendamment, mais connaissent les pertes et gains qui vont résulter de chacun des quatre résultats possibles. Ceux-ci sont indiqués dans la matrice des gains ci-dessous. Le joueur en ligne est Plugcar et ses gains sont indiqués en premier dans chaque cellule ; le joueur en colonne est Netflex et ses gains sont indiqués en dernier dans chaque cellule. Les nombres positifs sont des profits pour l’entreprise, les nombres négatifs, des pertes.

Imaginez que vous êtes Plugcar. Si vous n’innovez pas, vous obtenez zéro, indépendamment de ce que joue Netflex. Si vous savez que Netflex ne va pas introduire son produit, vous n’allez sûrement pas développer la Plugcar. Qu’en est-il si Netflex introduit son produit ? Si vous innovez, vous gagnez 1 en profit. Mais vous courrez aussi le risque d’avoir des pertes de 0,5 si Netflex n’innove pas.

À moins d’être vraiment certain(e) que Netflex va innover, vous pouvez décider qu’il y a de meilleures manières d’utiliser vos fonds. Si Netflex raisonne de la même manière, alors aucune entreprise ne va innover, tandis que si elles l’avaient fait, chacune en aurait profité.

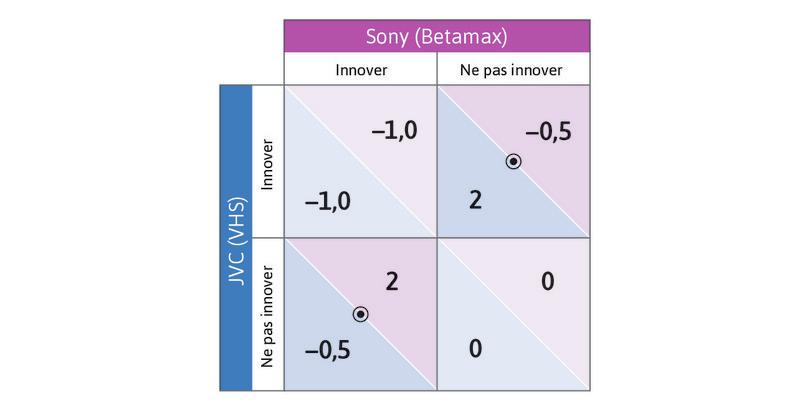

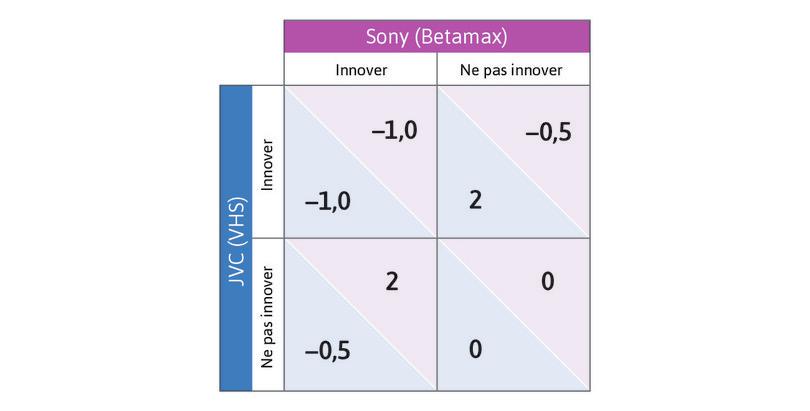

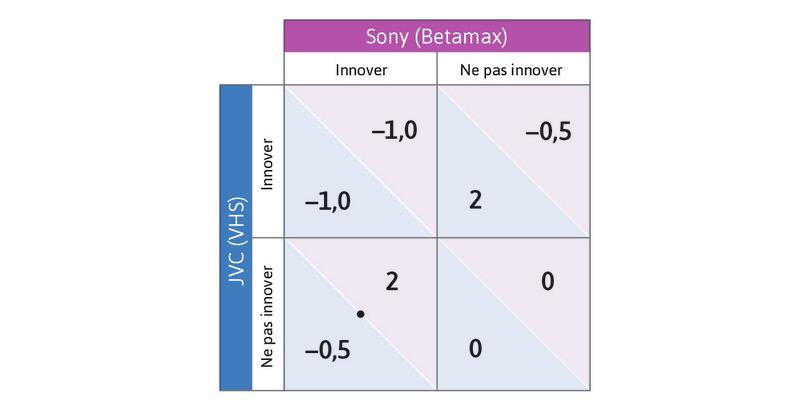

Innovations substituables

Quand deux innovations sont substituables, nous avons le problème opposé. Un bon exemple est la guerre des formats vidéo pendant les années 1980 entre deux standards concurrents, le format VHS (pour « Video home system », système vidéo domestique, développé par Victor Company of Japan (JVC)) et le format Betamax de Sony. Comme indiqué plus haut, les supports vidéo utilisant un format ne pouvaient pas être lus sur des appareils prévus pour lire l’autre, de telle sorte que chaque entreprise avait un intérêt à ce que son format soit utilisé le plus largement possible.

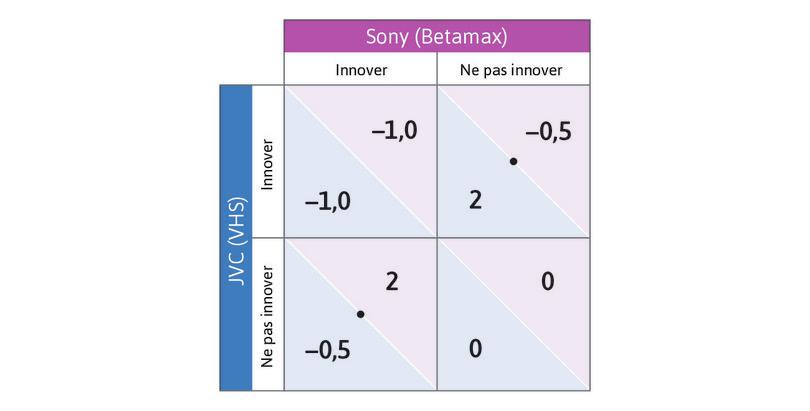

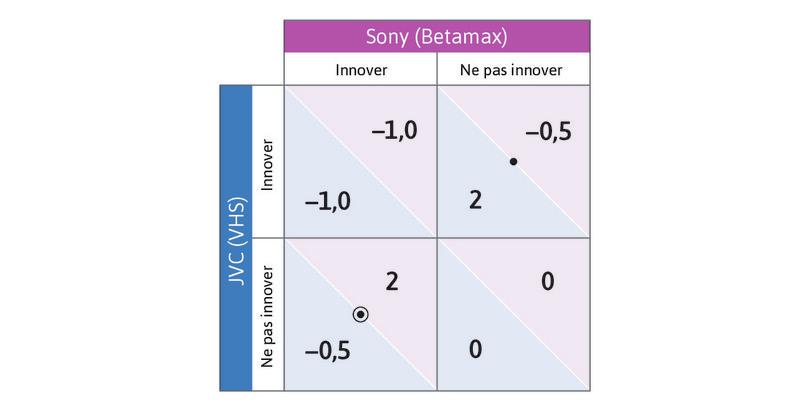

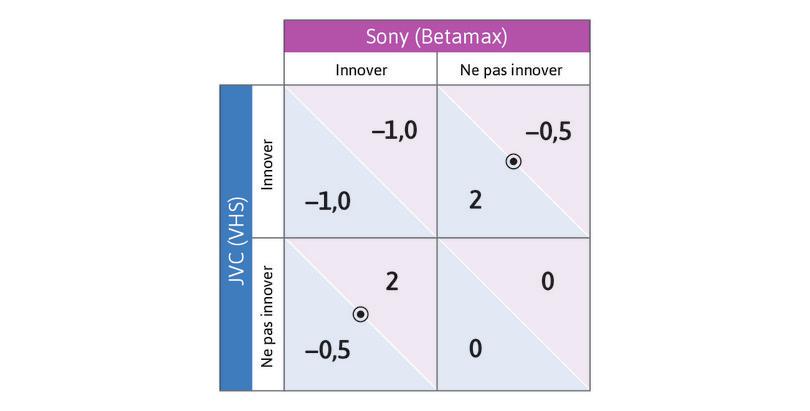

Nous considérons à présent deux entreprises hypothétiques, inspirées par le cas Sony-JVC. La matrice des gains à laquelle elles font face est donnée par la Figure 21.7. JVC est le joueur en ligne et Sony le joueur en colonne. Comme auparavant, la première entrée dans chaque cellule est le gain pour le joueur en ligne.

Si Sony était sûr que JVC innove, alors il risquerait une bataille coûteuse avec des pertes importantes en cas de victoire de JVC. Les gains dans la cellule supérieure gauche sont négatifs pour les deux entreprises, car les coûts de développement du nouveau produit et de la concurrence pour l’obtention des parts de marché ne sont pas compensés par la perspective incertaine des profits en cas de victoire. Évidemment, si Sony savait que JVC ne comptait pas investir, ou si Sony était sûr de gagner une bataille assez peu coûteuse grâce à son produit si tous les deux devaient investir, alors Sony devrait de façon très claire investir. Il serait le vainqueur qui rafle la mise en obtenant tous les profits, tout en infligeant des pertes à JVC.

Le résultat est qu’il y a parfois trop peu d’innovation pour le bien de la société quand les idées sont complémentaires et trop quand les innovations sont substituables.

Rôle des politiques publiques

Compléments

Si les gains de la matrice étaient connus de tous, alors un État avisé saurait que la case en haut à gauche (Innover, Innover) de la Figure 21.6 est le meilleur résultat pour la société. Il pourrait, dans le cas d’innovations complémentaires, accorder des subventions suffisantes pour que les deux entreprises préfèrent investir même si l’autre ne le fait pas. Ou, de manière plus raisonnable, il pourrait aider les deux entreprises à coopérer dans le processus d’innovation, en promettant de ne pas les attaquer au motif de pratiques anti-concurrentielles si la prise de décision coordonnée est interdite par la législation anti-collusion ou d’autres lois.

En réalité, mettre en place des politiques publiques permettant d’éviter un résultat défavorable est un défi bien plus important que ce que notre modèle simplifié peut suggérer. Il y aura probablement plus de deux innovateurs potentiels, avec de nombreux modèles proposés pour les voitures électriques et pour les systèmes de recharge. L’État devrait choisir quelles entreprises doivent coopérer, et les conditions dans lesquelles cette coopération aurait lieu. Dans ce cas, les entreprises auraient une incitation à dépenser des ressources pour influencer les décisions publiques (lobbying). Comme nous le verrons dans l’Unité 22, il y a de nombreuses raisons expliquant pourquoi les pouvoirs publics peuvent échouer à mettre en place un résultat socialement bénéfique dans des cas comme celui-là.

Les échanges privés peuvent avoir un rôle à jouer ici. Si les entreprises elles-mêmes ont de meilleures informations que l’État, elles peuvent mettre en place des accords privés. Il s’agit ici de l’équivalent de la négociation entre des entités économiques privées qui avait lieu dans l’Unité 12 pour offrir une alternative à la réglementation sur les désherbants chimiques.

Enfin, des entreprises avec des innovations potentiellement complémentaires peuvent accepter de fusionner afin que le problème de coordination des décisions d’innovation devienne interne à une seule entreprise.

Substituts et standards

Les substituts de la Figure 21.7 présentent des défis similaires aux politiques publiques. Il peut y avoir un grand nombre d’innovations substituables en concurrence. Le Betamax de Sony et la VHS de JVC n’étaient pas les seuls entrants dans les phases initiales de la guerre des formats. Les gouvernements peuvent manquer d’informations essentielles et peuvent être influencés par l’une des entreprises concurrentes.

Parfois, comme nous le verrons plus tard, la technologie de l’un des concurrents l’emporte sur l’autre : par exemple, Betamax finit par disparaître et VHS devint le standard universel pour les cassettes vidéo individuelles. Parfois, les entreprises d’une industrie appliquent les mêmes standards, car leur cohérence augmente la taille du marché et toutes en bénéficient. Un exemple est la manière dont l’industrie du transport a mis en place un standard pour la taille des containers transportés, qui permit aux camions et aux ports de devenir plus efficaces, et de réaliser ainsi des économies d’échelle.

Souvent cependant, les organismes du secteur public jouent un rôle important pour faciliter l’obtention d’accords entre l’ensemble des entreprises d’un secteur concernant les standards techniques. Il s’agit en général d’organes internationaux, tels que l’Union Internationale des Télécommunications ou la Commission européenne. L’Union européenne, par exemple, a aidé les entreprises de téléphonie mobile à s’accorder sur le standard GSM pour les combinés téléphoniques et les réseaux, permettant à tous les fabricants et opérateurs de bénéficier d’un réseau européen de téléphonie mobile à forte croissance et aux consommateurs de bénéficier de la possibilité d’appeler des personnes ayant souscrit un abonnement auprès d’autres opérateurs et de prix en baisse.

Exercice 21.4 Compléments

- Faites la liste de quelques paires d’innovations qui sont complémentaires, et d’autres qui sont substituables.

- Dans le jeu de la Figure 21.6, avec quelle probabilité chaque entreprise devrait-elle savoir que l’autre entreprise choisira Innover, afin qu’Innover soit profitable pour elle-même ? Expliquez votre réponse. (Indice : comparez les gains espérés de choisir l’une ou l’autre des options, étant donné la probabilité x que l’autre entreprise choisisse Innover. Quelle fourchette de probabilités donnerait un gain espéré supérieur en choisissant Innover ?)

Exercice 21.5 Substituts et compléments

- Retournez à la Figure 4.16a et observez le jeu entre Bettina et Astrid, dans lequel elles choisissaient quel langage de programmation utiliser, C++ ou Java. Décrivez les similarités et les différences dans les stratégies, les gains et le résultat optimal de la Figure 4.16 par rapport au jeu Sony-JVC décrit ici.

- Dans la Figure 21.7, pour que l’innovation soit profitable, avec quelle probabilité l’autre entreprise devrait-elle choisir Ne pas innover ?

Faites maintenant l’hypothèse que les décisions dans les Figures 21.6 et 21.7 sont prises de façon séquentielle et non plus simultanément. Dans le cas de substituts (Sony et JVC), imaginez que JVC ait développé son produit et l’ait mis sur le marché (ou ait au moins convaincu Sony qu’il le ferait). Dans le cas de compléments (Plugcar et Netflex), faites l’hypothèse que Plugcar puisse convaincre Netflex qu’il va dans tous les cas mettre la nouvelle voiture électrique sur le marché.

- Expliquez quel serait le résultat dans les deux situations, si les deux entreprises prennent leurs décisions de façon séquentielle et non plus simultanément.

Question 21.3 Choisissez la ou les bonnes réponses

La matrice suivante présente les gains pour deux entreprises, selon qu’elles innovent ou pas. Le premier nombre est le gain pour l’entreprise A et le second, celui de l’entreprise B.

D’après ces informations, laquelle de ces affirmations est correcte ?

- Le gain de l’innovation de l’un est diminué par l’innovation de l’autre. Dès lors, les deux sont substituables.

- Les deux équilibres de Nash de ce jeu sont (Innover, Ne pas innover) et (Ne pas innover, Innover).

- L’entreprise B subira de fortes pertes si l’entreprise A innove également. Il n’est donc pas certain que l’entreprise B innovera également.

- Si la probabilité que l’entreprise B choisisse Innover est de x %, alors l’entreprise A reçoit –x + 1,5(1 – x) en choisissant Innover contre –0,5x en choisissant Ne pas innover. L’entreprise A préfère Innover si –x + 1,5(1 – x) > –0,5x, ce qui est vrai si x < 0,75.

21.4 Économies d’échelle et concurrence où le vainqueur remporte la mise

Innover implique le développement de nouvelles connaissances et leur mise en pratique. Souvenez-vous que la connaissance est particulière à deux titres. C’est un bien public (ce que l’un consomme ne diminue pas ce qui est disponible pour les autres) et sa production et son usage sont caractérisés par d’extraordinaires rendements d’échelle croissants. Nous avons parlé de la connaissance comme un bien public dans l’Unité 12. Dans cette section, nous allons traiter les deux manières, pour une innovation intensive en connaissance, de créer des économies d’échelle.

Du côté de l’offre : coûts du premier exemplaire et économies d’échelle dans la production

- coûts du premier exemplaire

- Les coûts fixes de la production d’un bien ou d’un service intensif en connaissances.

Le premier exemplaire d’une nouvelle connaissance est coûteux à produire, mais il ne coûte quasiment rien de le rendre disponible aux autres. Comme les coûts du premier exemplaire sont importants relativement aux coûts (variables ou marginaux) pour disposer de biens supplémentaires, la production et la distribution d’information sont différentes de toutes les autres parties de l’économie.

- Thriller, de Michael Jackson : c’est l’album le plus vendu de l’histoire. Il a coûté 750 000 $ à produire en 1982 (à peu près deux fois ce montant en dollars de 2015). Le coût marginal de production des copies supplémentaires était inférieur à 1 $ pour un CD et quasiment nul pour un téléchargement. Un CD se vend 10 $ environ et un téléchargement légal approximativement le même montant. Le coût de premier exemplaire d’une production modeste par un nouveau groupe sera d’au moins 10 000 $, avec un coût marginal d’environ 1 $ pour chaque CD et de 0 pour un téléchargement.

- Manuels : développer un nouveau manuel scolaire de bonne qualité aux États-Unis coûte entre 1 et 2 millions de dollars pour rémunérer les auteurs, les graphistes, les éditeurs et les autres personnes impliquées. C’est le coût de premier exemplaire. Le coût de production et de distribution des exemplaires physiques du manuel (imprimerie, stockage et distribution inclus) pour un texte réussi est d’environ 12 $ par livre. C’est le coût marginal. Les étudiants du monde entier savent que les manuels introductifs se vendent généralement pour dix fois ce montant.

- Star Wars : Le Réveil de la Force : le budget de production du film sorti en 2015 était de 200 millions de dollars. Le coût de développement pour le jeu informatique Star Wars : The Old Republic (2011) était compris entre 150 et 200 millions de dollars. Ces chiffres ne prennent pas en compte les coûts de marketing et de promotion, tels que la publicité, qui doivent être inclus dans le coût de premier exemplaire et peuvent être plus importants que les coûts de production eux-mêmes. Maintenant que les films sont distribués numériquement aux cinémas, rendre un film disponible ne coûte quasiment rien. Le coût marginal pour des films ou des jeux vendus sur DVD est environ le même que pour un CD et quand ils sont vendus en ligne, il est égal à zéro.

- Nouveaux médicaments : le coût moyen de premier exemplaire pour un nouveau médicament, d’après une étude de 2003 portant sur les États-Unis, était de 403 millions de dollars. Cela explique la différence de prix entre les médicaments qui sont encore sous brevet, donnant au producteur un monopole temporaire, et le prix que les utilisateurs paient une fois que le brevet a expiré, de sorte que d’autres producteurs peuvent être en concurrence avec le laboratoire à l’origine du médicament. Par exemple, l’Omeprazole, un médicament contre l’indigestion largement prescrit, a été breveté et lancé en 1989 sous la marque Prilosec. Aux États-Unis, le brevet expira en 2001 et en 2003, 28 cachets de la marque Prilosec coûtaient 124 $, tandis que le paquet équivalent d’Omeprazole générique coûtait seulement 24 $.12

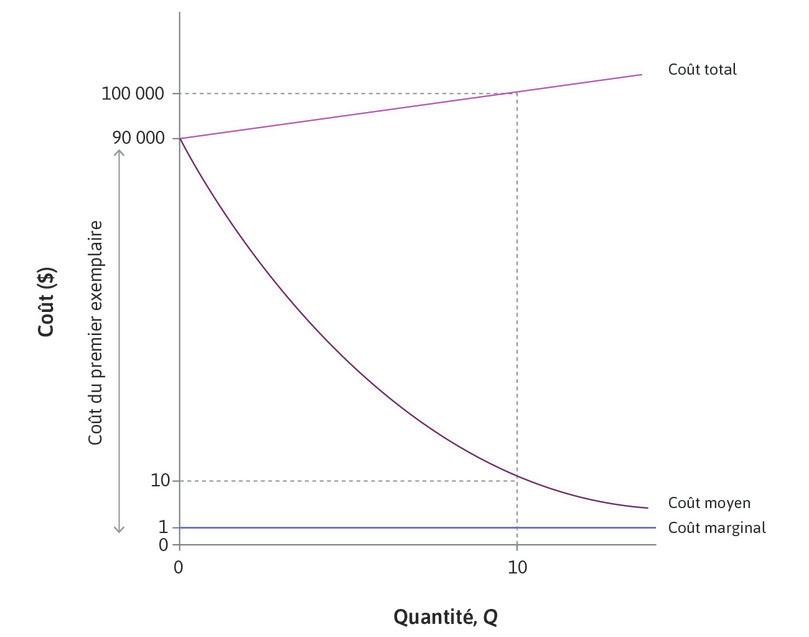

Dans l’Unité 7, nous avons étudié la manière dont une entreprise fixe les prix, et dont elle décide de la quantité à produire. Sur la Figure 21.8, nous montrons un ensemble de courbes de coût pour une entreprise produisant un bien intensif en connaissances. Les valeurs sont hypothétiques et sous-estiment l’ampleur réelle du coût du premier exemplaire par rapport au coût marginal. Même ainsi, l’axe des ordonnées n’est pas dessiné à l’échelle afin de pouvoir lire le graphique.

- Coût total : la courbe débute avec le coût du premier exemplaire, et augmente ensuite très peu avec la production.

- Coût marginal (Cm) : la courbe est basse et constante.

- Coût moyen (CM) : la courbe (incluant les profits économiques et les coûts de premier exemplaire) décroît à mesure que la quantité augmente, lorsque le coût de premier exemplaire est réparti sur de plus larges volumes de production.

- Cm < CM : quel que soit le nombre d’unités produites, le coût marginal est toujours plus faible que le coût moyen.

Une entreprise produisant un bien intensif en connaissances et qui désire réaliser des profits économiques va devoir couvrir son coût de premier exemplaire. Pour ce faire, le prix doit être au moins aussi élevé que la courbe de coût moyen, et donc être supérieur au coût marginal.

Cela signifie que la production de biens intensifs en connaissances ne peut pas être décrite par un modèle de marchés concurrentiels, comme dans l’Unité 8, où le prix est égal au coût marginal (P = Cm), mais plutôt par le modèle d’entreprises fixant leurs prix vu dans l’Unité 7. Dans l’Unité 7, nous avons fait l’hypothèse que P > Cm en raison d’une concurrence limitée. Ici, il s’agit d’une conséquence inévitable des coûts du premier exemplaire et quel que soit le nombre de concurrents, le prix ne peut pas être réduit par la concurrence jusqu’à devenir égal au coût marginal.

Figure 21.8 Un bien intensif en connaissances : coût marginal, coût moyen et coûts du premier exemplaire.

Plus tôt dans cette unité (et dans les Unités 1 et 2), nous avons expliqué qu’en l’absence de droits de propriété, la concurrence d’imitateurs éliminerait au bout d’un moment les rentes d’innovation des premiers à avoir adopté une nouvelle technologie ou un nouveau produit. C’est ainsi que la diffusion d’une nouvelle technologie a lieu et cela aboutit à des prix plus faibles. Le même processus aura également lieu si les coûts de la première copie sont importants. D’autres entreprises vont copier l’innovateur jusqu’à ce que les profits économiques (rentes) soient éliminés, de sorte que le prix appliqué compense le coût moyen de production, y compris le coût de la première copie et le coût d’opportunité du capital utilisé. Mais dans cette situation, le prix appliqué doit être plus important que le coût moyen (du fait des coûts du premier exemplaire, comme cela est montré sur la Figure 21.8). La Figure 21.9 illustre ces cas.

| Entrée limitée (droits de propriété intellectuelle ou autres) | Entrée libre | |

|---|---|---|

| Coûts moyens décroissants | Profits économiques P > CM > Cm |

Pas de profits économiques P = CM > Cm |

| Coûts moyens non décroissants | Profits économiques P > Cm ⋛ CM |

Pas de profits économiques P = Cm = CM |

Figure 21.9 Courbe de coût moyen, profits économiques et concurrence.

Du côté de la demande : économies d’échelle à travers des effets de réseau

- effet externe des réseaux

- Un effet externe d’une action d’une personne sur une autre, qui se produit car les deux sont connectées via un réseau. Voir également : effet externe.

La valeur de la plupart des formes de connaissance augmente lorsqu’un plus grand nombre de personnes les utilisent. Puisque les avantages pour les utilisateurs augmentent quand la taille du réseau d’utilisateurs augmente, des rendements croissants du côté de la demande sont parfois appelés externalités de réseau. Cette externalité vient du fait que, quand une nouvelle personne rejoint le réseau, les autres membres en bénéficient.

Les langues sont un bon exemple. Aujourd’hui, plus d’un milliard d’individus apprennent l’anglais, plus de trois fois plus que le nombre de personnes dont l’anglais est la langue maternelle. La demande pour l’anglais ne provient pas d’une supériorité intrinsèque de la langue ou de sa simplicité d’apprentissage (comme beaucoup d’entre vous l’auront remarqué), mais simplement du fait que de nombreuses autres personnes, dans de nombreuses parties du monde, le parlent. Il y a beaucoup plus de personnes dont la langue maternelle est le mandarin (chinois) ou l’espagnol et presque autant pour l’hindi et l’arabe, mais aucune de ces langues n’est aussi utile pour communiquer dans le monde que l’anglais.

Avoir une console de jeux vidéo particulière est mieux quand de nombreuses personnes ont la même, car les développeurs vont produire plus de jeux pour cette console. Une carte de crédit est également plus utile quand de nombreux individus ont la même, car de nombreux magasins vont l’accepter comme moyen de paiement.

Mais vous êtes-vous déjà demandé qui avait acheté le premier téléphone et ce qu’il avait l’intention de faire avec ? Ou encore, ce que l’on pouvait faire avec le premier fax ?

La technologie derrière le fax, un appareil pour envoyer des images de documents via une ligne téléphonique, a été brevetée pour la première fois par Alexander Bain en 1843 – même si son innovation permettant l’envoi d’images utilisait alors le télégraphe, car personne n’avait encore inventé le téléphone. Un service commercial qui pouvait transmettre des signatures écrites à la main en utilisant le télégraphe fut disponible dans les années 1860. Cependant, le fax demeura un produit de niche jusqu’à ce que, cent vingt ans plus tard, il devienne si populaire qu’en moins de dix ans, presque chaque bureau disposait de son propre fax.

Cela nous indique le premier élément à savoir au sujet des économies d’échelle du côté de la demande : il y a peu d’incitations à être le premier à adopter une technologie avec cette caractéristique.

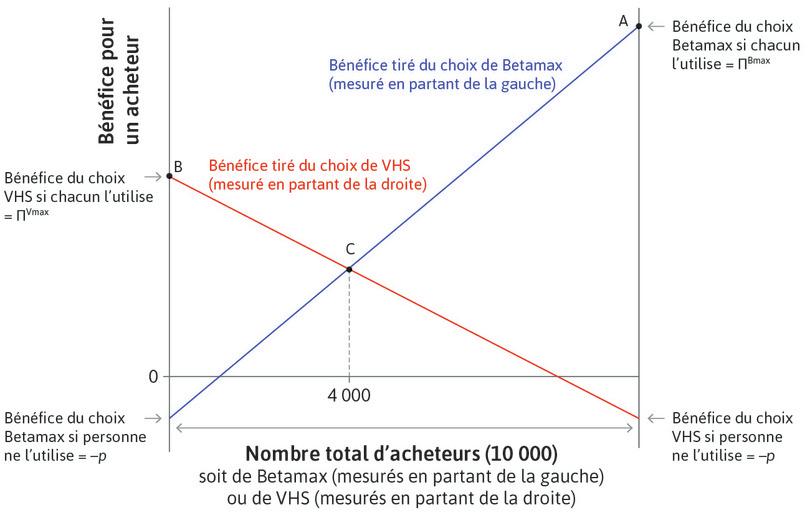

La seconde chose à savoir est que, si deux versions de ce type de technologie sont en concurrence, celle qui réussit à attirer le plus grand nombre d’utilisateurs va avoir un avantage, même si l’autre est moins chère ou meilleure. Pour le comprendre, prenons de nouveau l’exemple de la guerre des formats vidéo entre Sony et JVC.

Le format Betamax de Sony était supérieur au format VHS de JVC, tant sur le plan de la qualité de l’image que du son. Cependant, au début des années 1980, Sony fit l’erreur stratégique de limiter la durée d’enregistrement à 60 minutes. Si les consommateurs voulaient utiliser leur nouveau Betamax de Sony pour enregistrer un film, ils avaient besoin de changer de cassette au milieu de l’enregistrement. Au moment où Sony a étendu la longueur de ses cassettes à 120 minutes, il y avait déjà tellement plus d’utilisateurs de VHS que Betamax fut condamné à disparaître.

- concurrence de type « le vainqueur rafle tout »

- Les premières entreprises à entrer sur un marché parviennent souvent à capter tout le marché, au moins temporairement.

La guerre des formats vidéo et son issue représentent un exemple de concurrence où le vainqueur remporte toute la mise et dans laquelle les économies d’échelle en matière de production ou de distribution donnent un large avantage concurrentiel à l’entreprise détenant la plus grande part de marché. Une concurrence dans laquelle le vainqueur remporte toute la mise ne sélectionne pas nécessairement la meilleure alternative.

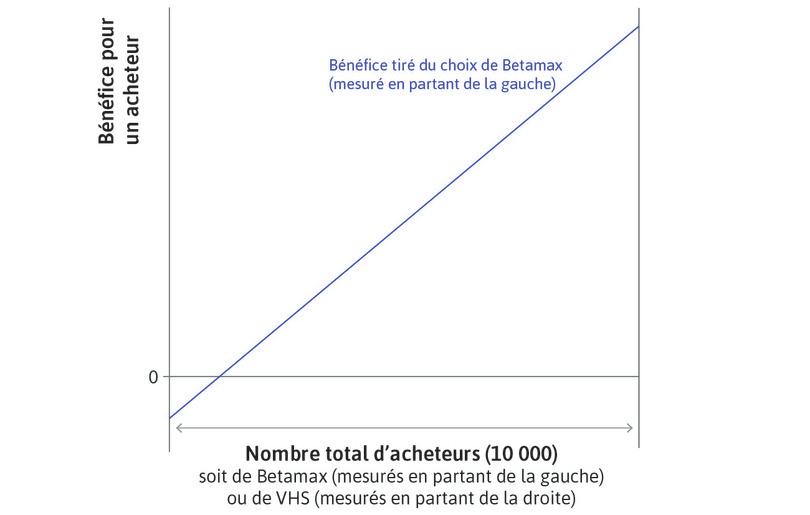

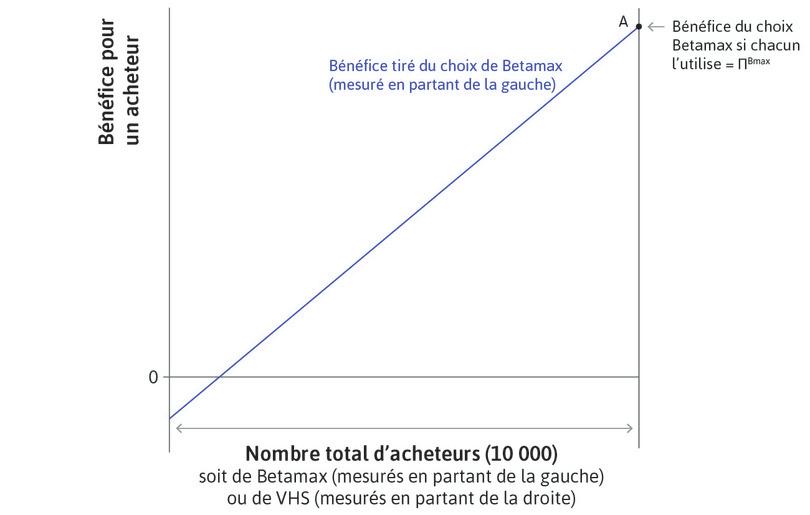

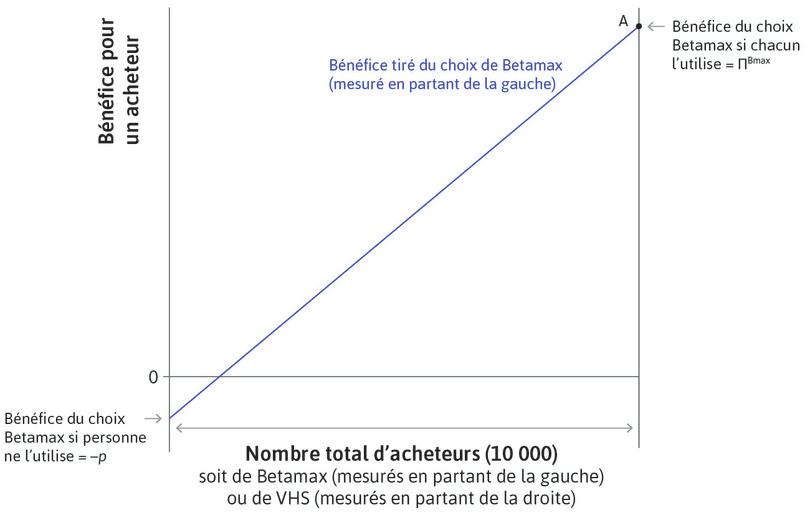

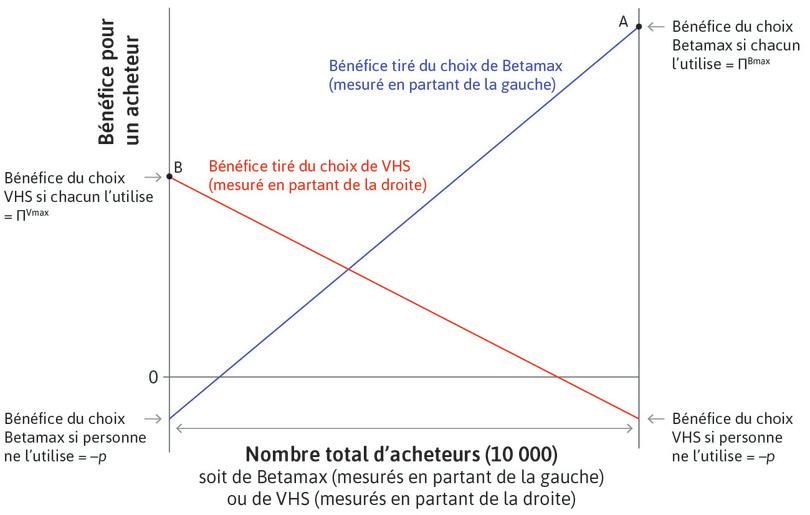

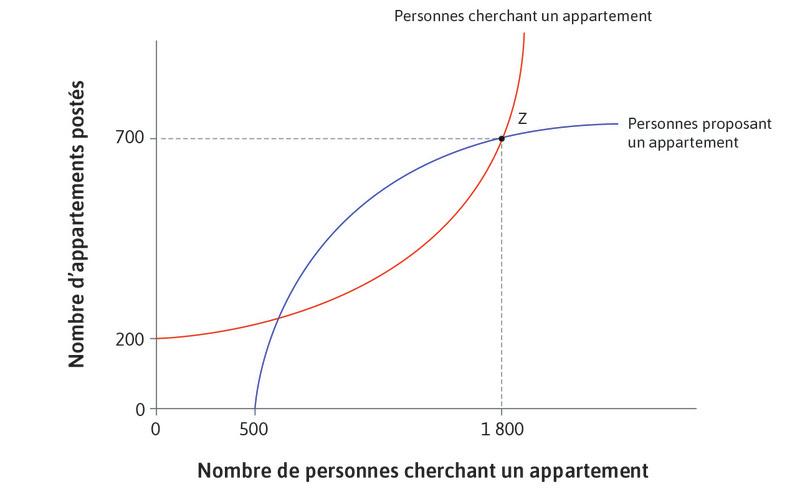

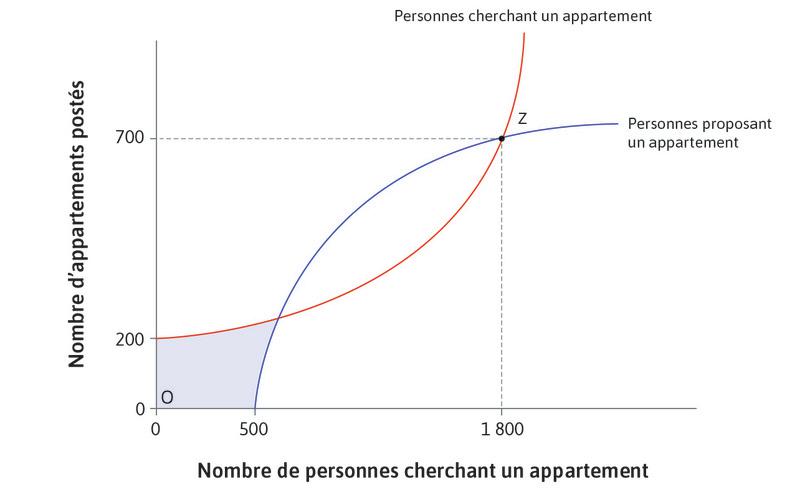

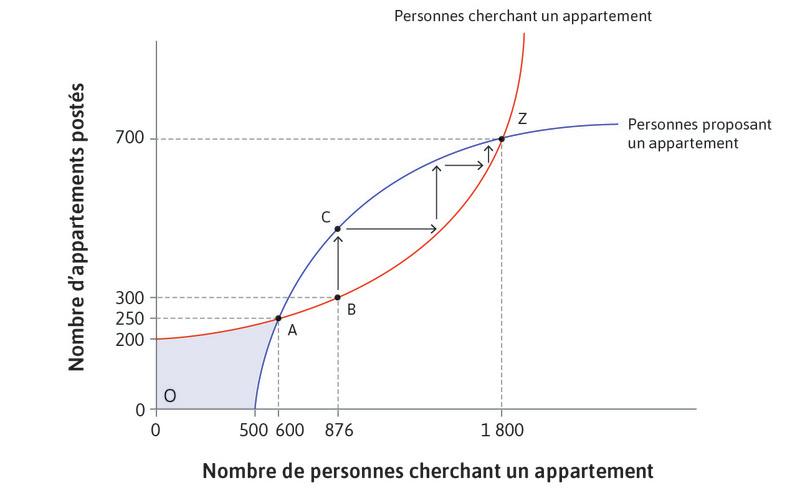

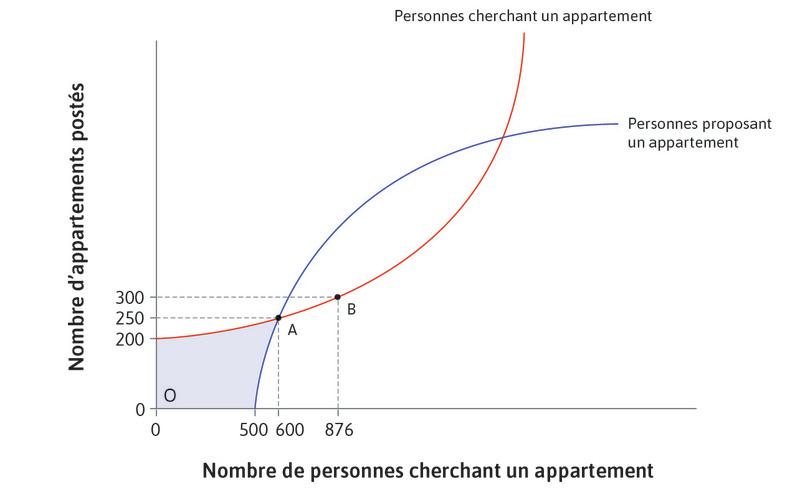

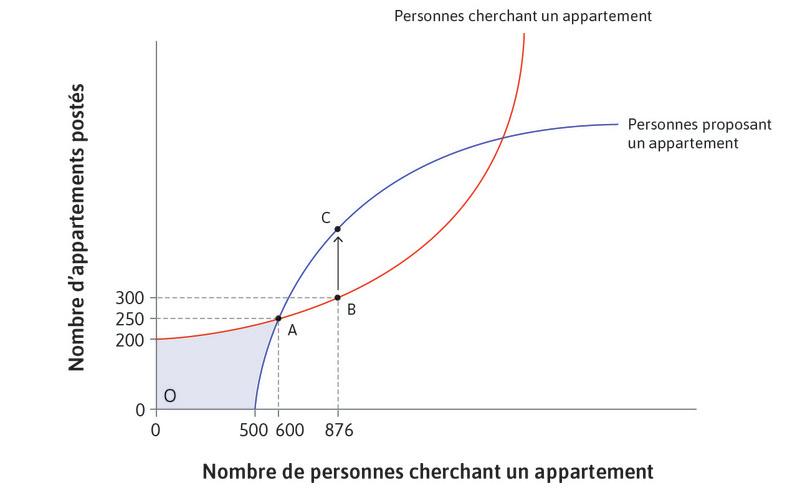

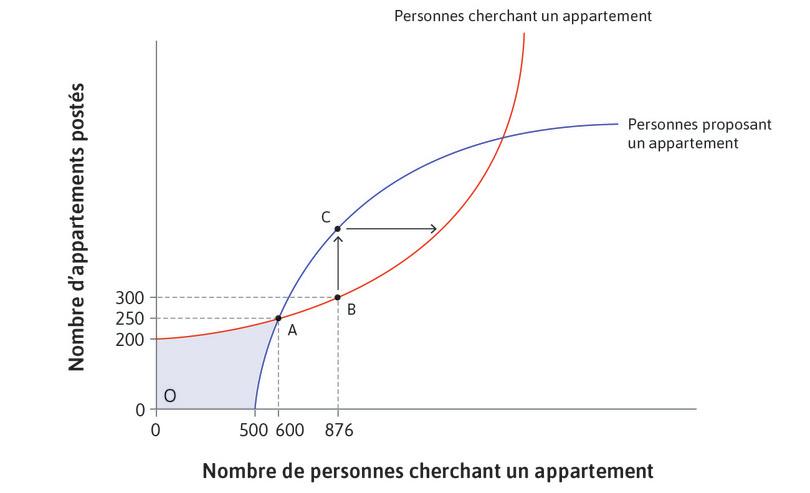

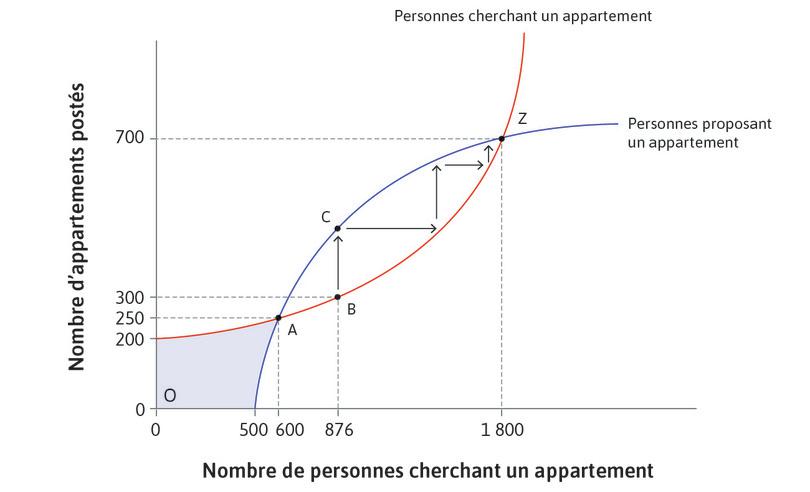

Afin de comprendre le fonctionnement de ce type de concurrence, la Figure 21.10 représente une situation fondée sur le cas de Sony et JVC. La longueur de l’axe des ordonnées est le nombre de personnes achetant soit le Betamax de Sony, soit la VHS de JVC. Nous faisons l’hypothèse que le prix des deux produits est identique.

Pour simplifier notre exemple, supposez que la valeur d’utilisation du produit pour un nouvel utilisateur est environ égale au nombre d’individus qui utilisent déjà ce produit, n, multiplié par un indice de qualité du produit, q. Le bénéfice net d’acheter un bien est ainsi égal au bénéfice retiré de l’utilisation du produit, qn, moins le prix payé par le consommateur, p. Nos hypothèses simplificatrices nous permettent d’écrire la valeur nette de l’achat du produit comme Π = qn – p. Les produits de meilleure qualité ont une valeur plus élevée de q, de telle sorte que les consommateurs ayant le choix entre deux produits ayant le même nombre d’utilisateurs et vendus au même prix préféreront celui de meilleure qualité.

Le nombre d’utilisateurs achetant un Betamax est mesuré de la gauche vers la droite, partant de 0 et pouvant s’étendre à l’ensemble du marché. La ligne bleue montre le bénéfice net d’utiliser Betamax pour les consommateurs. Son équation est ΠB = qBnB − p, où l’exposant « B » est pour Betamax. Si tout le monde achète Betamax, la valeur pour chaque acquéreur est montrée sur la figure, ΠBmax, qui est égale à qBntotal − p. Si personne n’achète Betamax, la valeur pour le premier acquéreur est négative et égale au prix payé, représenté par l’intersection avec l’axe des ordonnées à gauche, sous l’axe des abscisses.

Sur la même figure, la valeur nette du produit VHS de JVC est dépeinte par la ligne rouge dont l’équation est ΠV = qVnV − p (où l’exposant « V » désigne VHS). Parce qu’il n’y a que deux entreprises, le nombre de personnes achetant VHS est simplement la taille totale du marché, moins le nombre de personnes achetant Betamax.

Supposez que le format Betamax soit de meilleure qualité. Dans notre modèle, cela veut dire que qB > qV. Cela implique que si tout le monde achetait Betamax, la valeur nette serait plus grande que si tout le monde achetait au format VHS, c’est-à-dire que ΠBmax > ΠVmax. Dans la Figure 21.10, ceci est illustré par le fait que la hauteur de la ligne bleue de Betamax là où elle intersecte l’axe de droite (tout le monde utilise Betamax) est plus élevée que l’intersection de la ligne rouge de VHS avec l’axe de gauche (tout le monde utilise VHS).

La première chose à noter est que, si à un moment particulier tout le monde achète VHS (point B), alors un nouvel utilisateur préférera certainement VHS à Betamax. Pour voir cela sur la figure, regardez à gauche et imaginez un nouvel acheteur. Pour cette personne, la valeur de VHS est élevée (le point d’intersection avec l’axe de gauche), et la valeur de Betamax est négative. En effet, le nouvel utilisateur aurait à payer le prix du magnétoscope Betamax, mais n’aurait aucun bénéfice car il n’y aurait pas d’autres utilisateurs. Cela est vrai, bien que nous ayons fait l’hypothèse que le produit de Sony coûtait aussi cher que le produit de JVC et que Betamax était la cassette de meilleure qualité.

- verrou

- Une conséquence des effets externes de réseau qui créent une concurrence du type « le vainqueur rafle tout ». Le processus concurrentiel résulte en une situation difficile à modifier, même si les utilisateurs de la technologie considèrent qu’il existe une innovation alternative supérieure.

La seconde leçon à retenir de cette figure est que, même si un grand nombre de consommateurs (mais inférieur à 4 000) achetait Betamax, un nouveau consommateur préférerait quand même VHS (la ligne rouge est toujours au-dessus de la ligne bleue en ce point). Pour que Betamax casse le monopole de VHS, il lui faudrait au moins 4 000 acheteurs. Dans ce cas, Betamax (plutôt que VHS) serait le produit le plus intéressant et il pourrait capturer l’ensemble du marché (au point A).

Ainsi le gagnant n’est pas nécessairement le meilleur choix. Cela est parfois désigné comme un effet de verrouillage (lock-in, en anglais).

Mais ce n’est pas tout. L’histoire de l’innovation dans une économie de la connaissance est remplie de situations plus compliquées, dans lesquelles des changements ont constamment lieu, pour de nombreuses raisons.

Par exemple :

- Guerre des navigateurs Internet : quand Internet devint populaire, le marché pour les navigateurs Internet était dominé par un produit appelé Netscape Navigator. Il fut remplacé par Internet Explorer de Microsoft dans la « guerre des navigateurs » au début des années 2000. Internet Explorer, à son tour, a ensuite été concurrencé par Mozilla Firefox et Google Chrome.

- Smartphones : au début de l’année 2009, les smartphones Android avaient une part de marché de 1,6 %, les iPhone d’Apple 10,5 %, le marché étant dominé par une technologie appelée Symbia avec 48,8 % de parts. Au début de l’année 2016, 84,1 % des smartphones vendus utilisent Android, les smartphones d’Apple ont acquis une part de marché de 14,8 %, tandis que les smartphones Symbia ne sont plus fabriqués.

- Réseaux sociaux : en juin 2006, 80 % des personnes qui utilisaient un réseau social utilisaient un site appelé Myspace. Depuis mai 2009, plus de gens utilisent Facebook que Myspace.

Question 21.4 Choisissez la ou les bonnes réponses

La Figure 21.8 montre les courbes de coût pour une entreprise produisant un bien intensif en connaissances.

Le coût marginal est constant à 1 $ pour tous les niveaux de production Q. D’après ces informations, laquelle de ces affirmations est correcte ?

- Avec un coût de première copie positif (disons F) et des coûts marginaux constants (Cm), le coût moyen (CM) sera toujours plus élevé que le coût marginal d’une quantité F/Q, comme CM = CT/Q = (F + (Cm × Q))/Q = (F/Q) + Cm.